Adriana AbdenurIlona SzabóRobert Muggah

[RESUMO] Para pesquisadores, combate à pilhagem dos recursos e à expansão do crime organizado na Amazônia demanda fortalecimento de instituições públicas e cooperação entre os países da região.

O futuro da mudança climática será decidido na Amazônia. Cinco milhões e meio de quilômetros quadrados de floresta, o maior rio do planeta em vazão e cerca de um quinto da água doce do mundo —sem esquecer que, em partes da região, não se sabe quase nada do que acontece debaixo das copas das árvores.

[ x ]

Duas coisas, contudo, são certas: a pilhagem está ocorrendo, o que acarreta a proliferação de mineradores ilegais, garimpeiros, traficantes, jagunços, grileiros, bandidos envolvidos em exploração sexual e tráfico de pessoas. A Amazônia abriga hoje um vasto ecossistema de redes de crime organizado que cresce, se espalha, ameaça a lei e a ordem e põe em risco nossa sobrevivência coletiva.

Já há sinais de que a violência organizada foge do controle. Belém (PA), Macapá (AP) e Manaus (AM) estão entre as cidades com as mais altas taxas de homicídio do mundo, alguns dos lugares mais perigosos do planeta para ativistas de direitos humanos, ambientalistas e jornalistas.

O ritmo do desmatamento voltou a crescer após significativa diminuição. Quase 20% do bioma já foi devastado —seja para abrir caminho para a insaciável demanda global por gado, soja e açúcar, seja para abastecer os mercados globais de madeira e ouro. Até 2030 uma quantidade semelhante deverá ter sido desmatada. A menos que o Brasil e os outros países amazônicos mudem de rumo, a situação pode piorar.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem indicado que pretende liberar ainda mais terras protegidas —especialmente as indígenas— para gigantes da mineração. Esse processo deve ser acelerado por um pacote de infraestrutura recentemente anunciado para projetos de grande escala.

Desmatamento e extração mineral muitas vezes reforçam o submundo criminoso e estimulam um ciclo vicioso de mudança climática, subdesenvolvimento e insegurança. Isso pode, inclusive, minar uma prioridade-chave do governo federal brasileiro —redução da corrupção e da lavagem de dinheiro, do crime organizado e de crimes violentos.

A Amazônia é terreno de concessões gigantescas para a mineração. Políticos federais e locais garantiram generosos incentivos fiscais para elevar e instigar a extração de bauxita, cobre, ferro, manganês e ouro. Imensos conglomerados mineradores estão invadindo terras indígenas e poluindo solo e rios. A mineração ilegal de ouro tornou-se um negócio enorme na região, tanto por grandes empresas quanto por grupos improvisados. Existem dezenas de milhares de garimpeiros apenas no Brasil.

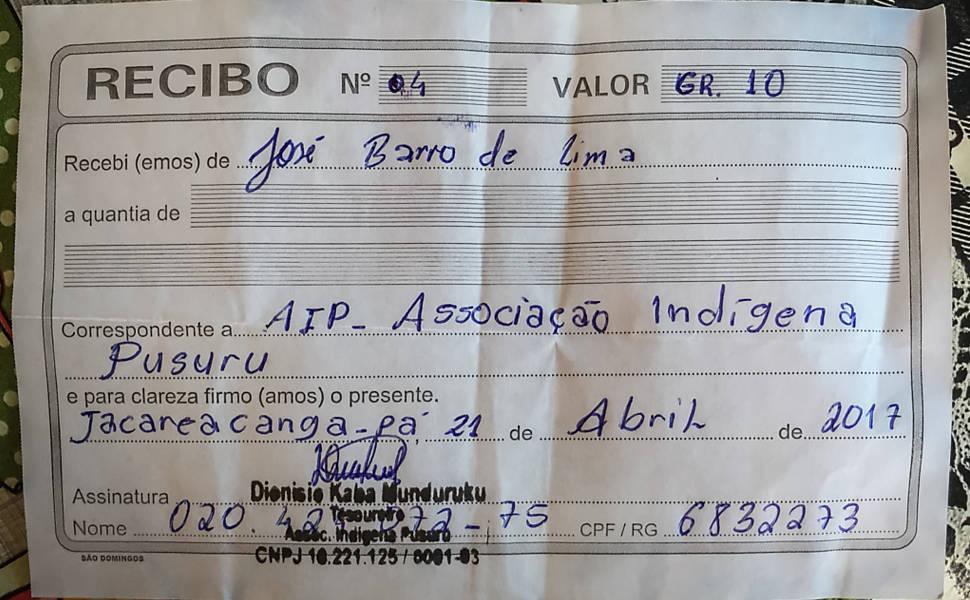

Em municípios como Itaituba (PA), às margens do rio Tapajós, a mineração ilegal representa de 50% a 70% da economia. Uma cidade de garimpeiros encontrada pelo Exército na Terra Indígena Ianomâmi, localizada nos estados de Roraima e Amazonas, movimentava R$ 32 milhões por mês com extração ilegal de ouro.

Na fronteira com a Guiana, há cerca de 20 mil brasileiros trabalhando em minas clandestinas. Buscam também diamantes e coltan (mistura de columbita e tantalita utilizada em aparelhos eletrônicos portáteis). Assentamentos improvisados, jogo, prostituição, tráfico de pessoas, trabalho escravo e jagunços se aglomeram nos locais onde prolifera a mineração ilegal. Povos indígenas e quilombolas são as principais vítimas dessa corrida do ouro moderna.

A mineração ilegal de ouro é muito atrativa para grupos criminosos, incluindo os do tráfico de drogas. A bacia Amazônica abrange os três produtores de coca do mundo —Bolívia, Colômbia e Peru. Cartéis e facções da cocaína diversificaram seus negócios para aquela atividade.

Em algumas circunstâncias, a facilidade de extração e venda e a fraca presença do Estado tornam o ouro mais valorizado que a cocaína. Muitos traficantes usam os locais de garimpo como centros de distribuição.

Entre Brasil e Colômbia, dissidentes das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e guerrilheiros do ELN (Exército de Libertação Nacional) controlam grandes áreas de mineração. Traficantes de facções criminosas brasileiras começam a se mobilizar. As Forças Armadas do Brasil têm realizado operações —em conjunto com suas contrapartes colombianas— para tirar esse controle das mãos das organizações nacionais e estrangeiras, com enorme dificuldade.

As consequências são terríveis: rios são dragados e dinamitados, destruindo ecossistemas locais, e o mercúrio do garimpo contamina sistemas alimentares de toda a bacia. Em aldeias ianomâmis na fronteira Brasil-Venezuela, mais de 90% dos habitantes foram contaminados pelo metal de alta toxicidade.

As organizações criminosas usam tecnologia de ponta para obter lucros ilegais. Os grupos se conectam por serviços de mensagens criptografadas, o que dificulta o monitoramento. Muitas das transações são efetuadas com criptomoedas. As polícias Federal e Civil não recebem recursos suficientes para mapear a mineração ilegal e sua articulação com outras modalidades de crime.

Por conta da imensa escala do negócio e da incapacidade das forças de segurança, os criminosos operam com impunidade e contribuem para os níveis epidêmicos de mineração ilegal. No caso da Venezuela, o regime de Nicolás Maduro vem apostando pesadamente no garimpo, à medida que a produção petrolífera do país cai.

Faz-se necessária fiscalização mais forte na mineração e nas cadeias de suprimento a ela associadas. Isso demandará maior investimento e coordenação entre Polícia Federal, promotores, inteligência e Forças Armadas para interromper a economia política da mineração ilegal.

Entidades públicas como o Ibama precisam de injeção significativa de recursos e de poderes discricionários. Investimentos socioeconômicos também são essenciais, especialmente em áreas vulneráveis, para fornecer alternativas viáveis aos jovens envolvidos em atividades ilegais.

Devido às dimensões transnacionais do crime organizado, a cooperação internacional é fundamental, o que exige uma mudança de atitude. O discurso oficial que enfatiza a soberania nacional como um valor absoluto impede uma solução eficaz e conjunta. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica —composta por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela— enfrenta dificuldades para avançar em sua agenda.

Apesar de esforços de cooperação, policiais e militares, procuradorias e agências de inteligência raramente compartilham informações, que dirá executarem operações conjuntas.

A única forma de desarticular as redes de crime organizado de modo sustentável na Amazônia é a adoção de uma abordagem coordenada, o que requer liderança política e capacidade técnica. Os países da região terão de superar a desconfiança mútua. São cruciais um acordo quanto às prioridades, um melhor alinhamento de objetivos estratégicos e de política e a realização de operações conjuntas. Isso deve ser acompanhado de medidas legais para combater a corrupção nas instituições do Estado.

Esses esforços exigirão alto grau de discernimento diplomático e de destreza política. Nossa sobrevivência depende disso.

Adriana Abdenur é coordenadora da Divisão de Paz e Segurança do Instituto Igarapé. Ilona Szabó é diretora-executiva do mesmo instituto, e Robert Muggah é diretor de pesquisa da instituição.