Quando o velho mundo já morreu e o novo ainda luta para nascer, surgem os monstros, dizia Gramsci. Verdade. E haverá monstro mais conhecido do que a criatura do doutor Frankenstein?

Foi assim desde o começo. Em 1816, quando Mary Shelley escreveu sua história em Genebra, o "galvanismo" estava na moda. O termo vem de Luigi Galvani, cientista italiano que, no fim do século 18, mostrou como as pernas de uma rã morta podiam se mover com descargas elétricas. Se era possível animar uma rã, por que não um ser humano?

O sobrinho de Galvani, Giovanni Aldini, levou a ideia ao extremo: em 1803, em Londres, usou eletricidade para provocar espasmos no corpo de um criminoso recém-enforcado –para espanto e horror da plateia.

Mary Shelley conhecia essas experiências, assim como as conversas a respeito entre seu marido, Percy Shelley, e Lord Byron, naquele verão suíço em que a jovem escritora começou a imaginar seu monstro. Onde termina o engenho humano e começa o abominável?

A Revolução Industrial tornava essa pergunta ainda mais urgente: as maravilhas da técnica não escondiam a miséria material e moral que se espalhava pelas ruas de Londres, Manchester ou Liverpool.

Um século depois, "Frankenstein" renasceria em 1931, no filme de James Whale. Outra época de virada: a Primeira Guerra Mundial havia mostrado as consequências devastadoras dos novos armamentos. E a Grande Depressão, deflagrada pelo crash de Wall Street, desmoronava de vez a fé no progresso e na inteligência humana.

No filme de Whale, o cientista é um louco iluminado; e o monstro, a encarnação perfeita do homem-massa que o século 20 havia brutalizado. Sem inteligência, sem sensibilidade, sem alma –pura força animalesca, puro instinto destrutivo.

Tudo mudou em 1994, quando Kenneth Branagh dirige "Mary Shelley’s Frankenstein". A época era de euforia: o comunismo ruíra, o capitalismo triunfava e Francis Fukuyama proclamava "o fim da história".

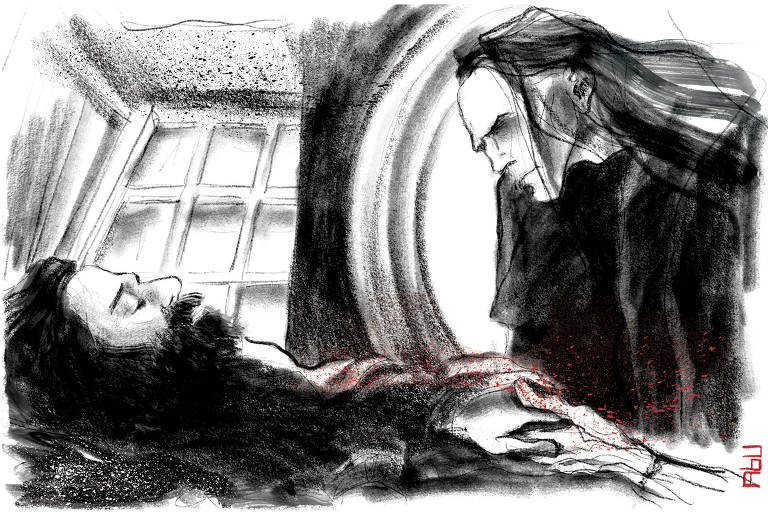

Mas a vitória, paradoxalmente, trouxe um vazio. O inimigo externo desapareceu e o Ocidente descobriu a própria falta de sentido. Essa ausência atravessa cada fotograma do filme de Branagh: o médico, em luto e desespero, tenta vencer a morte para redimir a dor, não por ambição prometaica.

O monstro, por sua vez, busca o mesmo que seu criador: uma razão para existir –no afeto que lhe negam, na pertença a um lugar impossível.

Ambos fracassam. Nem a técnica salva Victor da amargura nem o sentimento salva a criatura do ódio e da solidão.

E hoje? Qual seria o "Frankenstein" do nosso tempo?

Guillermo del Toro ensaia uma resposta em sua nova adaptação do clássico, produzida pela Netflix.

O tema da imortalidade aparece com mais força do que nunca. Faz sentido: a obsessão pela vida eterna domina o imaginário tecnológico dos bilionários do Vale do Silício, que financiam laboratórios em busca da juventude infinita. Mas ninguém parece se perguntar o que viria depois da imortalidade.

No filme, Victor Frankenstein confessa: "Nunca pensei no que viria depois". Os magnatas da tecnologia poderiam responder o mesmo. Um mundo onde ninguém morre seria um pesadelo demográfico, material e político. E existencial, claro, porque é a morte que dá à vida o seu sentido e a sua urgência.

"Não posso morrer e não posso viver", lamenta a criatura. A morte foi o dom que o criador lhe negou. É uma lição que os transumanistas, herdeiros de Frankenstein, deveriam aprender.

Por último –e atenção ao spoiler–, Guillermo del Toro reformula o clássico de Mary Shelley pela introdução de um elemento novo: a empatia do criador pela criatura –e o perdão concedido pela criatura ao criador.

Não sei se Guillermo del Toro é religioso, mas a mensagem é nitidamente cristã. Como observou Manvir Singh na New Yorker, ela soa particularmente necessária num tempo de guerras culturais e polarizações venenosas que dividem as democracias.

Segundo estudos da Universidade Johns Hopkins e da Universidade de Wisconsin-Madison, citados por Singh, 20% dos americanos já acreditavam em 2017 que seus adversários políticos "não têm as características necessárias para serem considerados plenamente humanos".

Em 2022, esse número passou de 30%.

Depois da eleição de 2024, chegou a 50%. Nota importante: republicanos e democratas empatam no ressentimento.

Talvez seja este o recado final do monstro de Del Toro: se a empatia e o perdão entre inimigos não interromper o ciclo da violência, todos acabaremos destruídos por ele.

Nenhum comentário:

Postar um comentário