Lá vai seu Hélio. Botina sem meia, bermuda, camiseta, duas máscaras no rosto, o óculos de grau e uma sacola de pano suja de terra pendurada no ombro. Está pronto para dar mais uma volta na floresta que ele mesmo plantou. E quando se diz floresta, não é força de expressão. São 33.136 árvores, de 160 espécies, em uma área de 3,8 quilômetros de extensão na região da Penha, zona leste de São Paulo. Um trabalho obsessivo realizado pelo gerente comercial Hélio da Silva, de 70 anos, que começou em 2003 e segue até hoje, devidamente reconhecido como primeiro parque linear da cidade.

Para contar essa história seu Hélio precisa somente do que guarda naquela sacola. Uma folha de caderno preenchida frente e verso, rasurada, guarda o nome de cada uma das árvores que estão lá e mostra o saldo da plantação ano a ano. Dois álbuns abarrotados de fotos revelam a transformação de uma área abandonada em uma linha contínua verde que nem o drone lá do alto consegue registrar direito onde começa e onde termina.

Natural de Promissão, no interior de São Paulo, seu Hélio se mudou para a Penha ainda garoto, em 1958. Estudou, trabalhou, criou os filhos e hoje brinca com os netos na região. Sempre gostou de caminhar pela Avenida Carvalho Pinto e vivia incomodado com o abandono que era o canteiro central, às margens do poluído Rio Tiquatira. Depois de se estabelecer profissionalmente, decidiu agir.

Comprou de cara 200 mudas e foi lá plantar. Uma turma não gostou da ideia e arrancou tudo na madrugada seguinte. Seu Hélio insistiu. Voltou uns dias depois com 400 árvores. Jogaram fora novamente. Aí ele se revoltou. "Pensei: 'está bom, agora vou cansar esses filhas da mãe de destruir árvore. Vou plantar 5 mil'."

Foi em meio a essa insistência que o Grupo Estado começou a acompanhar a saga de Seu Hélio. Em 2004, o Jornal da Tarde foi o primeiro a noticiar a história. Nesse período, o gerente comercial estava sendo incomodado por um antigo dono de loja da região, que chegou a ameaçá-lo. O inimigo das árvores usava o local de estacionamento e dizia que a vegetação iria atrapalhar a visualização de sua fachada.

Moradores da região ficaram do lado de seu Hélio. Usuários de drogas no descampado também gostaram da ideia de ter uma sombra no local e ajudaram a tomar conta das árvores. Aquele comerciante recuou. Seu Hélio avançou. As economias de uma vida dedicada a área de marketing e vendas viraram mudas. Começaram pequenos mutirões para plantar. Nada grandioso, mas aos poucos a região foi sendo transformada.

Tudo era feito geralmente nos finais de semana. Seu Hélio ainda precisava trabalhar. Depois de 25 anos à frente das vendas da Coopersucar, ele ajudou a montar um negócio para produzir açúcar e álcool orgânicos, a Native, onde trabalha há 21 anos. "Lá na empresa sou só um trabalhador. Aqui no meio das árvores é onde estou e pretendo estar até o resto da vida."

A única informação que ele não guarda em sua sacola é de quanto já gastou, ou melhor, investiu, com terra, adubo, ferramentas e mudas. "Em um ano, foram R$ 29 mil, em outro, R$ 32 mil, no início foi menos. Melhor não calcular essas coisas."

Isso sem contar o dinheiro que distribui para o pessoal que fica de bobeira no parque. Em troca, Seu Hélio pede para ajudar na plantação. Apesar de não ter uma formação na área biológica, criou critérios técnicos para reflorestar o local. O conhecimento veio de pesquisar em casa e de sair por aí perguntando. Em qualquer lugar, podia ser em uma viagem com a família, em uma ida aos fornecedores das mudas no interior de São Paulo ou para quem aparecesse para conversar sobre o assunto.

As árvores do parque são distribuídas em linhas retas, acompanhando a margem do rio. Uma muda é plantada a cada cinco passos, em um buraco de 60cm x 40 cm. Um pouco de terra fofa é colocada no fundo para as raízes se espalharem com maior facilidade. A botina pisa bem rente ao tronco para fixar melhor e evitar que o vento e a chuva derrubem a nova habitante. "A cada 12 mudas, obrigatoriamente, uma tem que ser frutífera. É regra, assim atrai os pássaros."

Seu Hélio caminha e vai apontando para sua obra, quase todas árvores nativas da Mata Atlântica. "Ingá, Quaresmeira, Babosa, Jequitibá branco, Aroeira, Salsa... Amassa essa folha aqui e cheira. Não parece alho? É a Pau D'Alho. Os índios enrolavam no peixe para temperar", ensina. Ao notar um ponto de referência, abre o álbum de fotos. "Está vendo o prédio ali, olha como era em 2003. Agora você nem vê ele direito, as árvores tamparam."

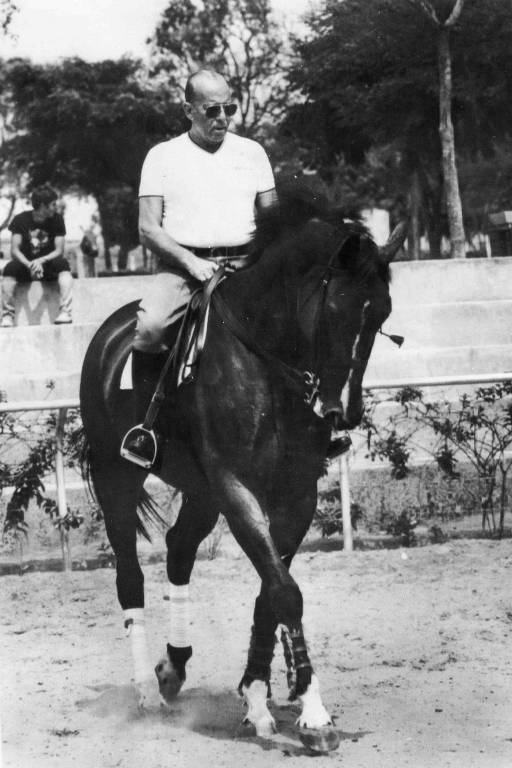

O carinho que o gerente comercial tem com a região começou a ser reconhecido oficialmente em 2007, quando o espaço recebeu o status de parque linear, o primeiro do município. Ele encontra esse momento no álbum e se mostra na imagem ao lado de diversos políticos. Foi nesse período que conseguiu bater a meta das 5 mil árvores. "O que fiz foi trazer elas de volta. Podem não acreditar, mas quando as trouxe o solo as reconheceu e tudo se transformou. É lúdico o negócio. Aqui era terra de ninguém e agora é isso aí."

A ação de fato mudou completamente o local. Segundo seu Hélio, houve uma valorização dos imóveis em cerca de 30%. A temperatura também ficou mais amena. Do meio da avenida para a parte central do parque há uma diferença de 5ºC. As árvores trouxeram pássaros. São dezenas de espécies que agora vivem ali. O índice de criminalidade diminuiu, as pessoas começaram a praticar mais atividades físicas. "Ouço cada história. Tem gente que me agradece toda vez e diz que o parque salvou sua vida. A pessoa andava depressiva, trancada em casa e agora vem aqui todo dia."

De acordo com a organização do parque, circulam em média 700 pessoas por dia no local. Nos finais de semana, a esposa e os filhos já desistiram de acompanhar seu Hélio. O Plantador de Árvores, como ficou conhecido na região, é parado o tempo inteiro para uma conversa. Alguém sempre aparece com novos planos para aquela área toda.

Ele dá risada e diz que a família têm certo ciúmes das árvores. Seu Hélio conta que resolve quase todos os problemas conversando com essas amigas. "Agradeço a elas e elas me agradecem. A gente tem esse diálogo. Elas escutam tudo, está provado". Os 70 anos de idade também parecem sumir quando ele está por ali. Em um piscar de olhos, seu Hélio firma a mão em um galho, alcança o pé em outro e quando vai ver, já está no alto do Jatobá. "Vai ali, por favor, e tira uma foto com meu celular."

A meta atual de seu Helio é conseguir manter a média de três mil árvores plantadas por ano. A pandemia, ele diz, dificultou um pouco seu trabalho. Mas não tem problema. Ele aproveita cada ida para plantar ao menos uma muda. Durante a entrevista, ele entregou ao repórter e ao fotógrafo uma árvore para cada. Em seguida, escolheu o lugar, ajudou a cavar e orientou para que nada fugisse ao protocolo. Então, tirou o celular da sacola, bateu uma foto e avisou. "Daqui uns anos vocês voltam e a gente faz outra para mostrar a diferença."