Aos 87 anos, o lógico e filósofo Newton Carneiro Affonso da Costa não cogita parar de pesquisar e de ensinar: "Se me tirarem isso, vão me tirar tudo".

Mais intimidado pela envergadura de da Costa como pensador do que impressionado pelo seu vigor intelectual, este repórter reencontra seu antigo mestre –foi seu orientando no mestrado até 2011– para uma conversa de cerca de duas horas. Há seis décadas, o pesquisador dedica-se integralmente à construção de uma obra que, para muitos, é a mais relevante da filosofia brasileira.

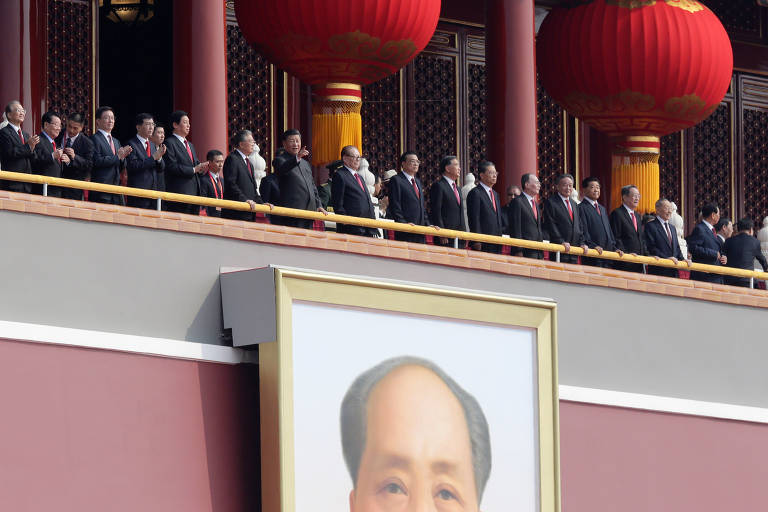

| Caio Cezar/Folhapress |

|

| Newton da Costa |

Autor de títulos de referência como "Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica" (Hucitec) e "O Conhecimento Científico" (Fapesp), ele é também o criador da chamada lógica paraconsistente, teoria considerada como um dos maiores desenvolvimentos no campo da lógica na segunda metade do século 20.

Nascido em 1929, em Curitiba, Newton da Costa fez toda a sua carreira dentro de universidades brasileiras, embora tenha passado por instituições de Austrália, França, EUA, Polônia, Itália, Argentina, México e Peru como professor visitante ou pesquisador.

Inicialmente, trabalhou na Universidade Federal do Paraná, onde também se formou e fez doutorado. Transferiu-se para a Universidade de São Paulo no final dos anos 1960, tendo lecionado primeiro no Instituto de Matemática e Estatística e, depois, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas –sempre como professor titular.

Aposentado e cansado de São Paulo, mudou-se com a companheira de seis décadas, Neusa, para Florianópolis, onde moram dois de seus três filhos. Desde 2002, é professor voluntário no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina e ministra toda semana um seminário para a pós-graduação. Concomitantemente, mantém sua pesquisa –atualmente voltada para os fundamentos da mecânica quântica–, publicando nas mais importantes revistas de filosofia do mundo.

Da Costa é reconhecido sobretudo pelo desenvolvimento de um tipo de lógica diferente da clássica, a paraconsistente, hoje amplamente estudada. Seu trabalho, em resumo, põe em xeque o princípio da não contradição –segundo o qual uma sentença qualquer e sua negação não podem ser ambas verdadeiras–, um dos pilares da lógica clássica.

O filósofo paranaense mostrou que é possível construir sistemas lógicos que admitam contradições sem por isso se tornarem triviais, isto é, sem que a verdade e a falsidade se tornem indistinguíveis dentro deles. Suas ideias, divulgadas em mais de 250 trabalhos, estendem-se para a filosofia da ciência, a filosofia da física, as teorias da verdade, os fundamentos da matemática, a economia, a teoria da computação e o direito, entre outros campos.

Apesar da abrangência e da importância de sua obra, o professor afirma que gostaria de deixar como legado sobretudo dois traços que, segundo ele, pautaram sua jornada intelectual: a independência de espírito e a autocrítica.

*

Como era o ambiente intelectual na sua casa, durante a infância e a adolescência?

Newton da Costa - Eu tive muita sorte, pois minha mãe era professora de francês. Com ela eu li vários autores franceses, e começou uma grande admiração pela filosofia, pela literatura e pela França em geral. Convivi muito também com duas tias, uma que era professora de inglês, e outra de história da música, que me ensinaram muita coisa nesses campos. Houve ainda a influência do meu tio Milton Carneiro, que era professor na Federal do Paraná. Ele foi uma verdadeira mola propulsora para mim.

Por quê?

Ele tinha uma biblioteca impressionante e me incentivou a pensar e a ler filosofia. Quando eu completei 15 anos, ele me chamou para almoçar e, durante a refeição, me perguntou: "Newton, você é capaz de provar que existe?". Eu disse, "bom, eu estou aqui, então eu existo". Ele me respondeu, "isso pode ser sonho". Aí eu digo, "penso, logo existo", e ele, "isso mostra que existe pensamento", e assim foi indo. Então eu percebi que, na verdade, você não pode provar que existe. A existência é uma coisa contingente. Aí começou o meu interesse por filosofia e, depois, pela matemática.

E, no entanto, o senhor primeiro foi estudar engenharia civil. Por quê?

Eu gostava de matemática. Na época, pareceu-me que a escola de engenharia tinha mais possibilidades de me oferecer alguma coisa. Já existia a faculdade de matemática, mas os professores ganhavam muito mal. Então optei pela engenharia, mas quando cheguei ao terceiro ano, já não queria saber de engenharia. No fim das contas, o curso serviu para algumas coisas, como mostrar aplicações da matemática. Hoje, no entanto, eu teria entrado diretamente, como depois fiz, no curso de matemática.

Como foi no curso de matemática?

Na matemática foi diferente. No início dos anos 1950, estava no Paraná o professor João Remy Teixeira Freire, um português que conhecia bem matemática, e ficamos muito amigos. Ele me colocou em contato com matemáticos de São Paulo e do exterior, e foi o impulso final que fez com que eu me dedicasse exclusivamente à lógica, à matemática e à filosofia.

No início dos anos 1960, o senhor se tornou professor da Universidade Federal do Paraná. Como era o ambiente acadêmico naquela época?

A Universidade do Paraná, naquele momento, era uma escola que ensinava, mas não havia pesquisa. E o pior era que, com algumas exceções, a maioria dos professores não tinha consciência do que significava uma universidade. Então eu me esforçava enormemente em fazer alguma coisa pela instituição, mas chegou um ponto em que percebi que não era possível, que se eu quisesse ficar no Brasil, a única possibilidade era ir para São Paulo.

Por que São Paulo?

Ah, lá o ambiente era totalmente diferente. A Universidade de São Paulo sistematicamente entrava em contato com pesquisadores de outros centros, havia gente de outros países e realmente se fazia pesquisa matemática por lá.

Na USP, o senhor passou primeiro pelo Instituto de Matemática e Estatística e, depois, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Como foi a sua experiência nesses locais?

No Instituto de Matemática, minha convivência com alguns colegas era muito boa, mas com outros havia certo atrito. Aliás, até hoje, quando converso com gente de lá, dizem que é uma brigalhada. Uma vez, eu fui convidado para ir à Polônia para ajudar na produção de um número de uma revista em minha homenagem. Quando voltei, alguns colegas acharam ruim, porque eu vivia viajando para receber prêmios e fazer conferências, e criaram um problema enorme para mim. Essa foi uma das razões pelas quais eu me aposentei e saí do IME. Fui para os Estados Unidos. Depois de um período, a Marilena Chaui e o João Paulo Gomes Monteiro me convidaram para voltar ao Brasil para criar um grupo de lógica na filosofia da USP.

Na filosofia foi melhor?

Muito melhor, totalmente diferente, porque lá ninguém se metia na vida do outro. Eu conseguia fazer o que queria: trabalhar, produzir e publicar.

E depois o senhor veio parar em Florianópolis...

A vida estava muito difícil em São Paulo. O dia a dia era complicado; o trânsito, horrível. Grandes amigos, como Edison Farah, haviam morrido. E como meus filhos viviam aqui e alguns ex-alunos eram professores por aqui, após me aposentar, resolvi vir.

Gosta daqui?

Muito. Aqui, pelo menos, você tem vida. Porque em São Paulo... Eu estive lá recentemente, até atravessar uma rua é complicado.

O senhor gosta de música, literatura?

Sempre adorei música, mas, lastimavelmente, apenas música de um certo tipo. Não aprecio música popular, talvez por falta de gosto. Considero genial as coisas feitas por Chopin, Beethoven, Bach... Cheguei a estudar música e composição, mas nunca fiz nada. Quando eu estou meio deprimido, uma coisa que me faz muito bem é escutar música clássica, sobretudo, dos românticos alemães, como Mendelssohn e Schumann.

E literatura?

Gosto muito, sobretudo da literatura francesa, Victor Hugo, [Paul] Valéry, por exemplo. Já li muita coisa e até cheguei a compor alguns versos.

O senhor também escreve poesia?

Eu escrevo por uma espécie de força interior. Sempre achei que, por meio de ciência, matemática, lógica, você só vai até certo ponto. Se quiser ir além disso, tem de ser de outro modo. Para mim, a parte artística preenche um vácuo. Mas eu só publiquei um trabalho [assinado com um pseudônimo], por insistência de um amigo. Eu adoro poesia como uma saída, um complemento da ciência e da filosofia.

Com 87 anos, o senhor continua dando aulas e produzindo artigos. Como explica esse vigor?

Não tem muita explicação. Quando eu não puder fazer mais essas coisas, aí sim eu morri. Eu fico entusiasmado quando consigo ajudar alguém. É uma distração, me faz bem. Se me tirarem isso, vão me tirar tudo.

O senhor sente os efeitos da passagem do tempo sobre o seu intelecto, sobre a sua criatividade?

A memória eu sinto que vem caindo. O vigor também diminuiu. Fisicamente eu sinto que a coisa está cada vez pior, mas a parte intelectual, no sentido de ter senso crítico, continua intacta. Eu percebo que minhas aulas não são como eram quando eu era mais jovem, mas, mesmo assim, ainda sinto que posso transmitir ideias, coisas novas.

Quais foram os filósofos que mais o influenciaram?

Acredito que o filósofo que mais li e que mais me influenciou foi Bertrand Russell, sobretudo pela sua atitude, sempre rebelde, embora sua obra seja grandiosa.

Outros são [Rudolf] Carnap, Marcel Guillaume, [Willard van Orman] Quine, de quem eu era amigo. Tenho uma grande admiração também por dois filósofos, ambos assassinados pelos alemães na Segunda Guerra, Jean Cavaillès e Albert Lautman, além de [Léon] Brunschvicg, de [Henri] Poincaré e [Federigo] Enriques. Mas isso não quer dizer que eu aceite "ipsis litteris" todas as coisas que esses pensadores fizeram ou escreveram. Todos esses filósofos me influenciaram muito, mas não no sentido de eu ser um filhote deles, por assim dizer, alguém que siga suas ideias.

Essa não é a maneira mais sensata de exercer influência. Você deve dar as diretrizes, chamar a atenção para grandes problemas, o resto é com os outros. Detesto esse negócio de cabresto. Nunca fui conduzido e nem quero conduzir ninguém assim.

Quanto à sua obra, o sr. é conhecido sobretudo pelo desenvolvimento da lógica paraconsistente. Considera-a seu trabalho mais importante?

Pelo menos é o que mais sacudiu as pessoas. Hoje em dia, falar de lógica paraconsistente é uma coisa meio pacífica, mas no começo a situação era muito diferente. Lembro que, enquanto ainda estava no Paraná, comentei sobre a lógica paraconsistente com um padre, que era professor da universidade, e ele me disse que achava que eu estava ficando maluco. De fato, na época, era algo quase impensável. Hoje, o desenvolvimento da lógica paraconsistente é uma loucura, com aplicações em controle de tráfego aéreo, medicina, economia, por exemplo. Há umas histórias engraçadas do começo da lógica paraconsistente.

Poderia contar alguma?

Um dos meus grandes amigos, Jayme Machado Cardoso, professor de geometria, uma vez me disse que achava que a lógica paraconsistente era uma grande tapeação. Quando meus primeiros trabalhos começaram a sair na Academia de Ciências de Paris, fui mostrar para o Jayme. Ele então me disse: "Newton, eu tiro o chapéu para você. Para tapear nesse nível, você tem que ser muito inteligente!".

Que outros trabalhos o sr. destacaria na sua carreira?

Outro trabalho importante, que vem logo em seguida, é a teoria da quase-verdade. Muitas pessoas pensam que a ciência busca a verdade, mas não é isso. Você a busca, mas nunca a atinge. Então vamos deixar de lado um pouco a verdade e dizer que a ciência, sobretudo no caso da física, busca a quase-verdade. Ela busca teorias que salvam as aparências. No fundo, tudo se passa como se determinada teoria fosse verdadeira naquele domínio de aplicação. A mecânica clássica de Newton não é verdadeira, pois a mecânica relativística de Einstein é mais precisa. Mas muita gente ainda usa a mecânica clássica, sobretudo engenheiros, para fazer aviões e pontes, pois a mecânica clássica funciona bem nesses casos, ela é quase-verdadeira.

E no que o sr. vem trabalhando nos últimos tempos?

Hoje eu trabalho com fundamentos da mecânica quântica, inclusive com um grupo de pesquisadores da Argentina, e tenho publicado sistematicamente nessa área. Estamos tentando entender o significado da mecânica quântica, uma teoria completamente fora das normas usuais da física clássica, e de modo especial, a teoria quântica de campos.

Acha que sua obra é mais conhecida fora do Brasil do que aqui dentro? Ressente-se disso?

É difícil dizer, mas tenho a impressão que sim. Não [me ressinto], porque esse desconhecimento se dá com relação a quase todas as coisas boas feitas em ciência e filosofia no Brasil.

Há algum problema que resume as suas reflexões filosóficas?

Uma questão que me acompanha desde o começo é a pergunta "o que é o conhecimento?", especialmente o conhecimento científico. É o problema da minha vida.

O senhor chegou a uma conclusão?

Entendo o conhecimento científico como uma atividade de busca da quase-verdade. Uma busca racional da quase-verdade, de acordo com uma lógica. Essas verdades parciais, daqui a um tempo, talvez se transformem em verdades, mas isso é outro problema.

Que legado gostaria de deixar para a filosofia brasileira?

Mais do que as minhas obras, eu gostaria de deixar o meu exemplo como legado. Que a pessoa trabalhe e erre por conta própria, ou seja, que tenha independência de espírito, e acho que essa é também a mensagem de Russell. Independência de espírito e autocrítica são as coisas mais importantes que existem para o pensamento. A filosofia consiste em investigar, investigar, investigar e provavelmente nunca chegar à certeza absoluta de nada.

Um destino trágico, não?

Mas a vida toda é trágica. Quando você chegar na minha idade, vai ver: mesmo com quase 90 anos, não sei o que é a vida. Não sei nem por que estou aqui.

Mudando de assunto, como vê, de maneira geral, a pesquisa em filosofia feita no Brasil?

A minha impressão é que não se faz filosofia propriamente no Brasil, e acho que vai demorar bastante para isso acontecer. Aqui se faz sobretudo exegese. A pesquisa é muito concentrada em autores, na exegese de alguns filósofos.

No começo, o argumento era o de que todo estudante de filosofia deve fazer a exegese de algum autor para depois pensar sozinho, mas, pelo menos em lógica e filosofia da ciência, isso não faz sentido. Você pode fazer grandes contribuições sem precisar estudar [Karl] Popper, por exemplo. E aqui, pior ainda, não se tem o hábito de publicar nem em espanhol. Não se vê praticamente nada em inglês. Assim, mesmo se a pessoa fizer um grande trabalho, ninguém vai saber se ela só publicar em português.

Qual é a razão disso?

Não sei, o Brasil tem essa tendência histórica de focar na história da filosofia. Essa parte vai bem por aqui, há pessoas que fizeram coisas muito bonitas nesse campo. Mas não há muito incentivo para o pensamento independente. Parece que o Brasil, desde que foi descoberto, vive de reflexos, e não de produzir luz própria. Esse, porém, é um problema da América Latina inteira, e mesmo nos Estados Unidos, o máximo que eles fizeram lá de novidade foi o pragmatismo, com [William] James, [Charles] Peirce. É difícil você transformar isso aqui numa Alemanha, é enrolado. Precisaria mudar tudo, a começar pelas nossas universidades.

Como acha que a formação universitária em filosofia no Brasil deveria ser?

Na minha área, pelo menos, de lógica e filosofia da ciência, precisa mudar completamente. É preciso que o aluno tenha logo bons cursos de lógica, alguns cursos de matemática e de física. Ou talvez separar. Na Inglaterra, se não me engano, em alguns lugares você faz uma divisão entre aqueles que se interessam por filosofia da ciência e coisas correlatas, os que se interessam por ética, os [entusiastas] da metafísica, os da estética etc. Assim você prepara melhor a pessoa. Como você vai falar de mecânica quântica se você não conhece isso? O complicado aqui no Brasil é que você vê gente que se intitula filósofo da física e não sabe física. É uma coisa no mínimo estranha.

O que é fazer filosofia para o sr.?

Significa produzir, nas áreas usualmente consideradas partes da filosofia, como estética, ética, lógica e fundamentos da ciência, ideias originais. E elas precisam existir, o que quer dizer, ser publicadas e estar abertas à discussão e à crítica.

O sr. gosta de ser chamado de filósofo?

Gosto de ser chamado de lógico e filósofo da ciência. É isso que eu sou.

FERNANDO TADEU MORAES, 32, é jornalista da Folha.

FELIPPE MORAES, 28, artista, pesquisador e curador, é fundador do projeto Humanitarian Art Research Platform, que orienta a pesquisa visual de artistas refugiados de Síria, Congo e Colômbia.