Instituído pela Constituição de 1988, o sistema de votação em dois turnos faz com que o vencedor assuma o poder legitimado por mais de 50% dos votos válidos.

Assim fosse lá atrás, teríamos em 1955 um segundo turno entre Juscelino Kubitschek e Juarez Távora.

Na ocasião, JK foi eleito com 35,68% dos válidos, cinco pontos a mais que o segundo colocado e dez à frente do terceiro lugar, Adhemar de Barros.

Cinco anos depois, Jânio Quadros chegou à Presidência com 48%, uma vitória de 16 pontos sobre o marechal Lott, o candidato do governo JK.

E se houvesse segundo turno naquele período? JK poderia ter sido derrotado e Brasília nem existido (para alegria de muitos). O Rio seria a capital até hoje. Talvez o país não tivesse vivido a tempestade dos sete meses de Jânio e quem sabe os anos seguintes, que levaram à derrubada de João Goulart e ao golpe militar de 1964, teriam sido diferentes.

Em meados dos anos 90, setores do Congresso flertaram com a revogação do modelo então recém-criado.

Passados 30 anos da Constituição, parece não haver dúvidas de que o sistema é justo. Não só porque evita a eleição de um presidente sem a maioria. A regra permite ao eleitor comparar dois projetos de poder e mergulhar com profundidade em questões tantas vezes desprezadas em uma disputa muito pulverizada.

O segundo turno oferece a oportunidade de debate entre os finalistas —seja para analisar melhor o que pensam, seja para verificar o comportamento diante de um adversário.

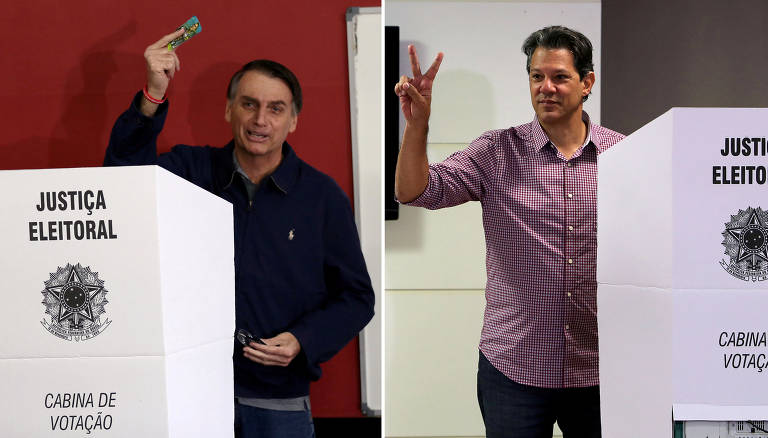

As eleições de 2018 caminham para um desfecho com pouca discussão sobre propostas e chances enormes de não haver encontro entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Perde o país, perde o eleitor.

O segundo turno já está arranhado pela neutralidade de partidos do porte de MDB, PSDB e DEM, como se não fossem responsáveis pelo Brasil recente. Só não foram piores que o PDT, que inventou um“apoio crítico” a Haddad, tendo seu candidato e terceiro colocado, Ciro Gomes, rumado para a Europa logo depois.