Bolsonaro provoca amores fulgurantes e ódios incontidos em núcleos minoritários

Jair Bolsonaro imita Donald Trump. Bolsonaro sonha ser Trump. Não poucos creem que Bolsonaro é, realmente, o “nosso” Trump —e profetizam ou temem uma surpresa eleitoral semelhante à dos EUA. Contudo, ao menos do ponto de vista eleitoral, o nosso Trump ocupa lugar bem diferente do que ocupou o Trump deles.

Num nível bem simples, a distinção crucial é que o Trump original candidatou-se pelo Partido Republicano, cuja influência estende-se a quase metade do eleitorado, enquanto o Trump tropical representa uma sigla marginal. Num nível mais profundo, a diferença é que eles apelam a eleitorados opostos. O magnata emergiu como representante do “homem sem rosto”, dos órfãos da globalização —os “deploráveis”, no desastroso, preconceituoso termo cunhado por Hillary Clinton. No Brasil, os “deploráveis” rejeitam Bolsonaro e votam em Lula (ôoops, em Haddad).

Num nível bem simples, a distinção crucial é que o Trump original candidatou-se pelo Partido Republicano, cuja influência estende-se a quase metade do eleitorado, enquanto o Trump tropical representa uma sigla marginal. Num nível mais profundo, a diferença é que eles apelam a eleitorados opostos. O magnata emergiu como representante do “homem sem rosto”, dos órfãos da globalização —os “deploráveis”, no desastroso, preconceituoso termo cunhado por Hillary Clinton. No Brasil, os “deploráveis” rejeitam Bolsonaro e votam em Lula (ôoops, em Haddad).

Uma lenda urbana diz que o Trump original venceu graças às suas declarações machistas, homofóbicas e xenófobas. De fato, elas serviram para aquecer o núcleo minoritário de seus seguidores incondicionais. Mas o triunfo eleitoral deu-se apesar delas. O segredo da vitória trumpiana encontra-se na plataforma do nacionalismo econômico, desdobrada nas vertentes do protecionismo comercial (China) e da

proteção do emprego americano (imigrantes hispânicos). O discurso antiglobalização (America First) ofereceu uma falsa resposta a dilemas verdadeiros, seduzindo os eleitores de classe média-baixa concentrados em estados decisivos do Meio-Oeste. Os brancos pobres votaram no Trump deles.

O Trump deles prometeu parar o declínio econômico por meio de uma restauração nacionalista. O nosso Trump promete parar o declínio moral por meio de um governo autoritário, ancorado no conservadorismo de costumes, ignorando as angústias materiais dos “deploráveis”, que ficam com o lulismo. Segundo as pesquisas, Lula (ôoops, Haddad) bate Bolsonaro por 57% a 22% entre eleitores na faixa de até um salário mínimo.

A seita ultraliberal brasileira que aderiu ao nosso Trump evidencia abismal ignorância histórica quando tenta mimetizar o “liberalismo” de seu ídolo americano. O Trump original combina ultraliberalismo “para dentro” (desregulamentação, corte radical de impostos) com nacionalismo econômico “para fora” (protecionismo, restrição à imigração). No Brasil, não há como replicar a duplicidade trumpiana, pois a China e os imigrantes, espantalhos do Trump deles, nada significam para a nossa massa de pobres.

Por aqui, os “deploráveis” anseiam pelo amparo estatal direto, nas formas de salário mínimo, aposentadorias e bolsas. O Estado paternalista desenhado pelo lulismo responde a tais expectativas. Já o Estado mínimo esboçado pelas sandices de Paulo Guedes interessa apenas a especuladores agnósticos e crentes fanáticos da religião secular do Deus-mercado.

O Trump original passou a campanha falando essencialmente sobre economia e emprego, enquanto Hillary desfiava o interminável novelo do multiculturalismo. O Trump tropical fala sobre homossexuais, mulheres, moral e cívica, Deus e armas, relegando o discurso econômico a um “embaixador para o mercado”.

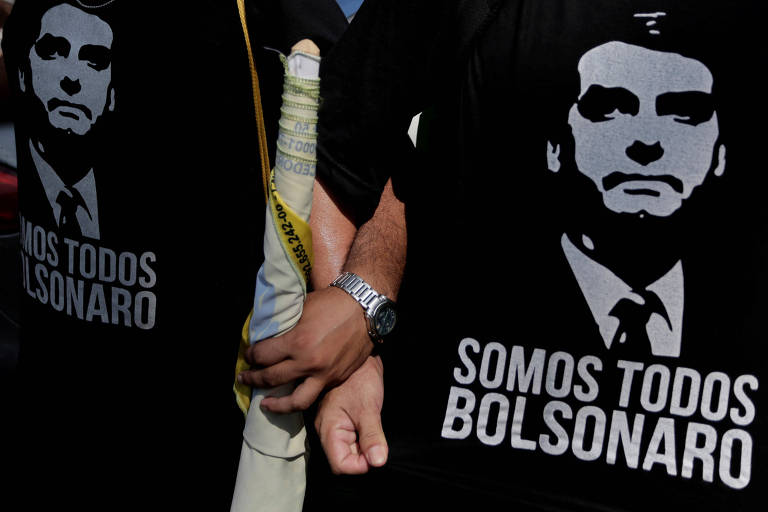

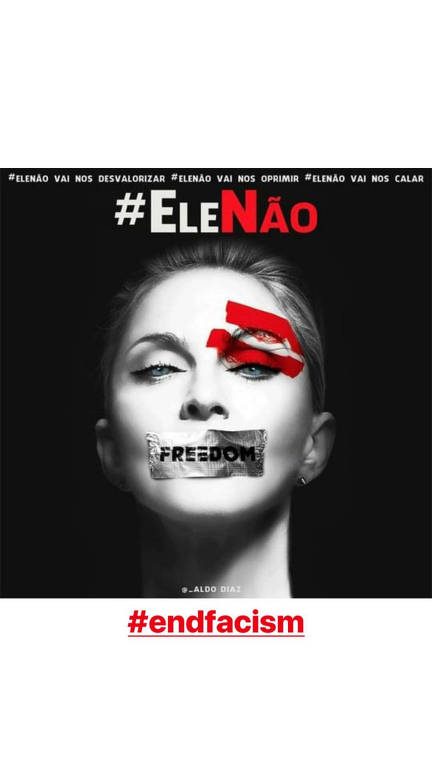

De certo modo, o nosso Trump é Hillary, mas com sinal invertido. Precisamente por isso, provoca amores fulgurantes e ódios incontidos em núcleos minoritários de eleitores imersos numa crônica “guerra cultural”, mas apenas um circunstancial engajamento antipetista ou o solene desprezo entre os demais. Sua chance de alcançar o segundo turno deriva, exclusivamente, da extensiva rejeição ao PT e da monumental falência do PSDB.

O nosso Trump é o sonho de consumo de Haddad. No turno final, o avatar de Lula teria o duplo privilégio de falar como representante dos pobres, contra os ricos, e como campeão das liberdades e da democracia, contra o autoritarismo. É vitória certa.

Demétrio Magnoli

Sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.