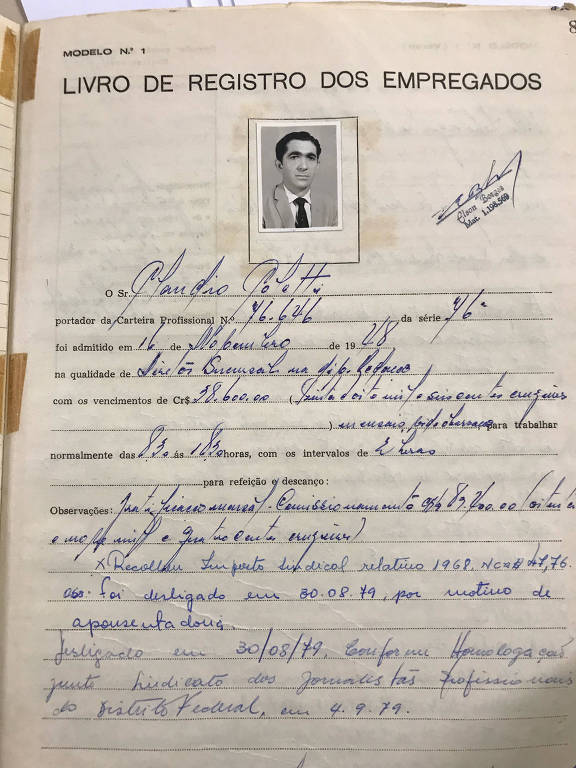

Jornalista que viria a ser o primeiro diretor da Sucursal de Brasília da Folha, Claudio Coletti ingressou no jornal aos 18 anos, em novembro de 1948, como contínuo das Folhas da Manhã e da Noite (a da Tarde seria criada em 1949), em São Paulo.

Na época, as Folhas estavam sob o comando do advogado e jornalista José Nabantino Ramos.

Sua principal função à época, afirmou Coletti em entrevista concedida em outubro de 2019, era comprar lanches para o então chefe da Redação, o jornalista e escritor Mario Donato (1915-1992), autor do livro "Presença de Anita" (transformada em minissérie pela Globo nos anos 2000) e irmão do também escritor Marcos Rey (1925-1999).

"Trabalhando na Redação da Folha, comecei a me interessar em fazer jornalismo, a sair, fazer pequenas matérias, queda de árvore." Nesse período, acompanhou a mudança da empresa, da rua do Carmo (hoje Roberto Simonsen) para a nova sede, um prédio comprado em 1949 na alameda Cleveland, perto da Estrada de Ferro Sorocabana (a sede da Folha atualmente é na alameda Barão de Limeira, em Campos Elíseos).

O êxito nos primeiros passos que deu na nova profissão o levaram a ser o repórter destacado para fazer a cobertura jornalística de Jânio Quadros, prefeito e governador de São Paulo nos anos 1950. Foi nessa época que viu Getúlio Vargas (1882-1954) pessoalmente: "Foi na inauguração daqueles prédios do Ibirapuera, eu estava começando como repórter. "

Ele cobriu a campanha presidencial de Jânio como "carrapato" (jargão jornalístico que define os repórteres responsáveis por acompanhar de perto um candidato) e, com as perspectivas de uma possível vitória do político, diz ter recebido um convite de Nabantino Ramos ainda durante a gestão de Juscelino Kubitschek (1956-1961): "Ele disse: 'Colletti, você é jovem e na sucursal do Rio [então capital da República] ninguém quer ir pra Brasília. Estamos pensando em mandar você'".

Coletti afirma ter chegado a Brasília 20 dias antes da inauguração da nova capital da República, "no dia 1º de abril de 1960, às 9h, debaixo de chuva."

Ele começou a preparar a cobertura do evento. As reportagens, na época, eram datilografadas e enviadas por meio de um voo diário da Vasp. "Entregava para um passageiro e alguém da Folha pegava com esse passageiro em São Paulo."

Sobre a linha editorial do período, afirma: "Na Redação, todo o noticiário era favorável a Brasília. Naquele tempo não havia muita preocupação com transparência sobre os atos do governo."

Passada a cobertura da inauguração da nova capital, a Folha montou a sua sucursal.

A primeira equipe fixa ficava em uma casa cedida pelo poder público na W3 (uma das principais vias de Brasília) Sul e contava com cinco jornalistas: Ruy Lopes (editor-chefe da Folha de 1972 a 1974 e que também seria diretor da Sucursal), Almyr Gajardoni (que passou depois por várias Redações, entre elas, Veja), D'Alembert Jaccoud (que chegou a ser preso e submetido a uma simulação de fuzilamento pela ditadura militar), Carlos Alberto Safatti e Queiroz Campos.

Coletti relata que em agosto de 1960 a Folha comprou a sua primeira sede própria em Brasília, em um leilão da Caixa Econômica Federal, na Asa Sul (104), onde atualmente há um restaurante de carne argentina. Hoje a sucursal do jornal fica em um prédio do Setor de Rádio e TV Norte, na região central de Brasília.

Além do trabalho no jornal, ele montou em sociedade com Nabantino uma livraria que funcionava no mesmo local e que era frequentada, depois de 1964, por próceres do regime militar.

Coletti diz também que JK lhe arranjou um vaga na corregedoria geral da Justiça do Trabalho, função que lhe dava direito a apartamento funcional, prática comum na época e que tinha o intuito de atrair quadros dos setores públicos e privados para a nova capital.

O duplo emprego, em Redações e em órgãos públicos, também era usual --desde pelo menos os anos 80 a prática passou a ser inaceitável na Folha. Para os jornalistas de sua equipe, o jornal comprou, ele relata, um apartamento na 408 Sul.

Nesse começo, os jornalistas redigiam as reportagens à mão ou na máquina de datilografia. Um motorista passava de hora em hora nos locais de trabalho (Congresso, Palácio do Planalto etc.) para recolher o material, que era colocado em um envelope e enviado de avião a São Paulo. "Até que surgiu dois, três anos depois, o teletipo, aí ficou mais fácil."

A maior prova de fogo pela qual passou, segundo sua memória, ocorreu já sob o comando dos empresários Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, que compraram o jornal em agosto de 1962.

Referia-se à visita a Brasília, em 1964, do presidente da França, o general Charles De Gaulle, símbolo do movimento de resistência da França à ocupação nazista.

Coletti lembra que a visita coincidiu com a chegada à Folha de Claudio Abramo, que havia deixado a chefia de Redação de O Estado de S. Paulo.

"Ele prometeu fazer uma revolução na Redação. E o primeiro teste que ele fez comigo, um chefe de sucursal, foi a visita do De Gaulle ao Brasil. Pela primeira vez na minha vida de jornalista, recebi uma pauta pronta: 'De Gaulle chega as 10h: verificar se desce com pé esquerdo ou pé direito, com quem conversa, se está sorrindo...'. Éramos 15 ou 20 pessoas. Falei: 'Vamos ser cassados pelo Claudio Abramo'."

Porém, de acordo com ele, acabou dando tudo certo. "O Almyr Gajardoni assumiu a consolidação do material, tinha experiência de redator da revista Veja [na verdade, ele trabalhou na revista, que foi criada em 1968, anos depois]. Soltamos as pautas, e começou a aparecer informação de todo lado e o Almir começou a decantá-las. Saiu um material espetacular e, no fim da noite, recebi o seguinte recado [de Abramo]: 'Coletti, nota dez para vocês'. Aí falei: 'Estamos empregados'."

Ainda sobre os momentos mais desafiadores, afirma ter sofrido uma grande esculhambação de São Paulo pelo fato de a Folha não ter a foto do episódio de 1963 em que o então senador Arnon de Mello, pai de Fernando Collor de Mello, matou a tiros o colega José Kairala (AC), no plenário do Senado, quando tentava acertar um adversário, Silvestre Monteiro (AL).

"O fotografo [ele diz não se lembrar do nome] levou a mulher para ter um filho e não avisou a sucursal." Efraim Frajmund, de o Estado de S. Paulo, recebeu o Prêmio Esso pela foto do crime.

O primeiro diretor da sucursal de Brasília da Folha afirma também que durante o regime militar houve um jornalista que passava informações ao SNI (Serviço Nacional de Informações) e confirma as torturas sofridas por D'Alembert Jaccoud. "Ele foi torturado, a gente sabia que ele tinha sido espancado."

Coletti diz ter procurado um general que frequentava o mesmo clube que ele para interceder em favor de Jaccoud, que acabou sendo libertado.

Outra história contada por Coletti é a de que, no final dos anos 1970, o general Golbery do Couto e Silva (1911-1987), fundador do SNI e chefe do Gabinete Civil da Presidência de 1974 a 1981, ofereceu a Frias de Oliveira uma concessão de TV que, posteriormente, se tornaria o SBT, sob o comando do empresário e apresentador Silvio Santos.

"O Golbery queria fazer a entrega desse canal para a Folha. O Frias não topou porque achava que ele não tinha poder de sustentabilidade. Ele queria transformar a Folha em um grande jornal. Tanto que a Folha passou a se expandir, passou a ter opinião, passou a publicar artigos de pessoas contra a 'Revolução' [a ditadura militar]."

No comando da Redação do jornal à época, Boris Casoy confirma a existência da oferta, mas diz que ela foi feita pelo então governador de São Paulo, Paulo Maluf, que comandou o estado de 1979 a 1982 e que aparentava falar em nome do regime militar.

Casoy diz que a proposta chegou a ser analisada pela cúpula do jornal, incluindo Frias e Otavio Frias Filho (1957-2018), que assumiria o comando da Redação em 1984, mas que a recusa se deu não por motivos financeiros, mas pela avaliação de que o canal poderia representar um risco à decisão do jornal de atuar com independência e postura crítica em relação à ditadura.

"A interpretação que se teve dentro da cúpula do jornal, e eu participei, foi de que era uma tentativa de cooptar a Folha", diz Casoy.

Coletti também relata a oferta e recusa de uma mala de dinheiro entregue em mãos por um assessor de Maluf, que almejava a Presidência da República e estaria reclamando da ausência de seu nome nas páginas do jornal.

"Quando estou saindo do gabinete dele, um cara pegou uma mala 007 cheia de dinheiro e me entregou. Eu falei: 'O que é isso?' 'Isso é um presente do deputado Paulo'. Cheio de dinheiro. Aí fui pra Redação e liguei para o [Octavio] Frias: 'Ó, aconteceu isso e aquilo', e a conversa do malote. Ele disse: 'Coletti, continue agindo da mesma forma'. E o malote? 'Manda entregar lá de volta, ou vá lá mesmo pessoalmente e entregue'."

A Folha tentou contato diretamente e por meio de pessoas próximas, mas não conseguiu falar com Maluf, hoje com 89 anos.

Durante seus anos de chefia na Sucursal, Coletti diz que um dos momentos mais tristes foi receber um telefonema com o informe da morte de um de seus repórteres.

"Ele se chamava Oswaldo Gomes, tinha vindo de São Paulo. Ele tinha sido um dos casos da Inezita Barroso, era apaixonado por ela. Era um cara bonitão, alto, inteligente, bem formado. Coloquei ele como repórter do Senado."

Segundo ele, após determinado momento, jornalistas de outros veículos passaram a enviar os textos em nome do colega. "Ele me confessou que estava com problema e pedia para os colegas pra mandar matérias. Num dia, estou sentado na Redação, 9h da manhã, toca o telefone. 'Aqui é do bar', um bar que funciona na rodoviária, está até hoje lá o bar, 'morreu um funcionário seu aqui'... Ele ia todo dia lá. Ele fazia uma 'farmácia', soma de gim, pinga, licor, tudo, e morreu bêbado, excesso de bebida."

A Folha não conseguiu encontrar outras referências sobre essa história.

Coletti diz que os melhores repórteres com quem trabalhou foram Rubem de Azevedo Lima, que morreu em 2018, aos 94 anos, Ruy Lopes e Almyr Gajardoni. E que testemunhou os primeiros passos de Otavio Frias Filho na profissão.

"Um dia seu Frias me ligou e disse: 'Coletti, estou mandando um estagiário pra aí, você dá uma dura nele. É meu filho, Otavinho. Vai passar uns 15 dias aí, dê a ele o mesmo tratamento que você dá a todo mundo'. Designei o Ruy Lopes e o Almir Gajardoni para ajudar e ciceronear ele. Tanto que ficaram muitos amigos."

Os registros da Folha mostram que Coletti deixou o jornal em 30 de agosto de 1979, quando se aposentou, período em que o país já trilhava lentamente o caminho da transição entre a ditadura militar e a volta ao regime democrático. Depois disso, ele assessorou políticos como Franco Montoro (1916-1999). Seu último trabalho foi como assessor do deputado federal Átila Lins (PP-AM), até 2018.

CLAUDIO COLETTI

Nascido em Foz do Iguaçu (PR), em 1º de novembro de 1930, ingressou na Folha em 1948, como contínuo, em São Paulo. Mudou-se para Brasília em 1960, sendo o primeiro diretor da sucursal do jornal na nova capital federal. Saiu da Folha em 1979, ao se aposentar, tendo trabalhado como assessor de políticos até 2018. Em 2020, mudou-se de Brasília para Alcobaça, no litoral baiano, onde vive atualmente.

Este texto faz parte do projeto Humanos da Folha, que apresenta perfis de profissionais que fizeram história no jornal.

Erramos: o texto foi alterado

Diferentemente do publicado na primeira versão deste texto, Claudio Coletti ingressou nas Folhas em 1948, não 1946.