Fazer o bem não é fácil na medicina. Diferenciar o que funciona, o que não funciona e quem melhorou sozinho é tarefa ingrata. Até a simples prática de lavar as mãos, que nos protege da Covid-19, de diarréias e de uma expectativa de vida de poucas décadas, já foi controversa.

Ignaz Semmelweis foi o médico que percebeu em 1846 que mulheres que pariam em casa morriam menos do que aquelas que pariam no Hospital Geral de Viena, na clínica usada para aulas de medicina. A taxa de mortalidade era 300% (!) maior entre as que iam para o hospital.

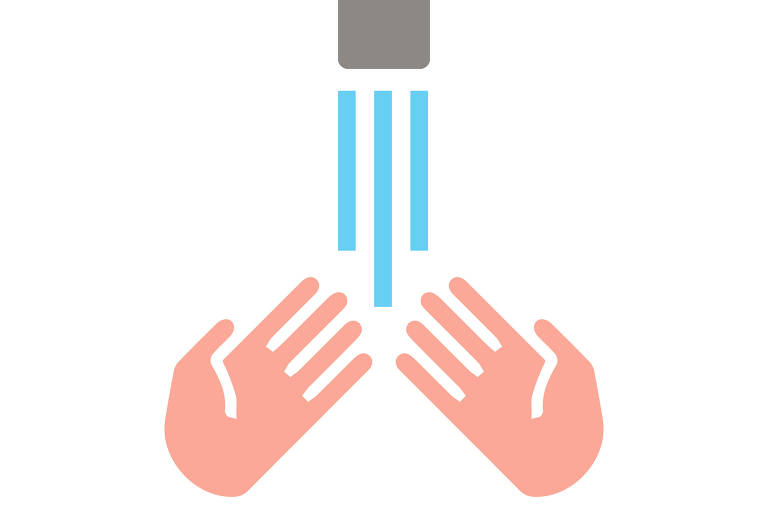

Semmelweis reparou que médicos vinham das aulas de anatomia com as mãos e os instrumentos saídos dos cadáveres direto para as mulheres em parto. Ele fez uma observação, formulou uma hipótese e testou. Instituiu que os médicos lavassem as mãos em uma solução de água e cloro. As mortes por febre pós-parto caíram em 90%. Mas os médicos ignoraram suas conclusões, que iam contra as ideias da uma época onde não se sabia sobre bactérias.

Semmelweis morreu ignorado quase 20 anos depois, após apanhar de guardas em um manicômio, ainda fulo da vida. Pelo menos ganhou um reflexo em seu nome, o reflexo de Semmelweis, quando pessoas rejeitam o conhecimento correto pois vai de encontro com crenças prévias. Só quando descobrimos os micróbios que entendemos a importância de lavar as mãos.

Um reflexo que certamente ainda acontece. Foi com muito custo que a medicina abandonou práticas como sangrar pacientes para deixar os maus humores saírem, que certamente levou mais vidas do que salvou.

O que ajudou na mudança foi a medicina baseada em evidências, um método de tomada de decisões bem descrito pelo médico Jan Baptist van Helmont em 1662, quando propôs usar 200 a 500 pobres doentes, para sangrar metade deles e outra metade não, e ver qual o grupo que tinha mais curas para saber se sangrias funcionavam. Isso é um teste clínico. Nada ético, mas bastante meticuloso. Que com um pouco mais de ética nos trouxe muitos avanços médicos. Como cura do escorbuto com vitamina C. A ele ainda incorporamos a estatística, o sorteio de quem recebe o tratamento e placebos. É graças a essa combinação nos testes clínicos que uma unidade básica de saúde distribui medicamentos modernos que salvam vidas, ao invés de sanguessugas.

Parece simples, mas pense em quantas outras áreas se baseiam em evidências. Quais medidas econômicas, sociais ou educacionais foram adotadas depois de comparar um grupo controle "tratado" com outro "não tratado"?

Tomar decisões baseadas em ciência assim ainda é difícil. O Brasil ainda reconhece homeopatia como prática médica, um tipo de tratamento que não passa em testes clínicos. É só ver o que acontece na pandemia de Covid-19. Testes clínicos randomizados, controlados, demoram para serem feitos. E estão sendo feitos e demonstrando alguns tratamentos, como o uso de corticóide que salva pacientes em estado grave. Mas no desespero por salvar vidas, já saímos tratando as pessoas com qualquer princípio promissor. Sem ter como saber quem melhorou por conta própria ou por algum dos vários tratamentos testados ao mesmo tempo.

No Irã, centenas morreram tomando metanol como cura da Covid. No Brasil, cloroquina e ivermectina seguem usadas como "preventivo" depois de mostrarem bons resultados em laboratório que não se confirmaram em testes clínicos.

Máscaras, distanciamento e ficar em casa são os preventivos funcionam. Já passou da hora de levarmos em conta a ciência e as evidências para adotar tratamentos que funcionam e abandonar os que não funcionam. Só assim que salvaremos vidas. Semmelweis que o diga.

Esta coluna foi escrita para a campanha #CientistaTrabalhando, que neste mês de julho celebra o Dia Nacional da Ciência abordando o processo científico.