Reapresentado nos últimos anos por militantes da direita no Brasil como movimento cívico contra a esquerda que pretendia instituir uma ditadura comunista no país, o golpe militar de 1964também atingiu ao menos 6.300 integrantes das próprias Forças Armadas, com prisões, cassações e demissões.

Muitos eram legalistas que temiam o rompimento da ordem constitucional e não tinham ligação com a esquerda.

Há quase 55 anos, em 31 de março de 1964, tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho (1900-1972) se deslocaram de Juiz de Fora (MG) para o Rio de Janeiro a fim de forçar a queda do presidente João Goulart (1919-1976), o Jango.

[ x ]

Decidido a não resistir ou sem condições de fazê-lo, Jango deixou Brasília na noite do dia 1º de abril e, na madrugada do dia 2, o Congresso declarou vago o cargo de presidente, embora Jango ainda estivesse em território nacional. Do Rio Grande do Sul, ele seguiu para o exílio no Uruguai.

As punições da ditadura que vieram em seguida atingiram militares de todas as patentes, segundo dados da CNV (Comissão Nacional da Verdade), encerrada em 2014, incluindo oficiais —entre eles, foram 354 do Exército, 150 da Aeronáutica e 115 da Marinha.

Todos tiveram suas carreiras bruscamente interrompidas, muitos foram presos e torturados e alguns até mesmo mortos a tiros ou declarados suicidas em circunstâncias suspeitas. A Força mais atingida foi a Aeronáutica, com 3.340 militares perseguidos, seguida pela Marinha (2.214) e pelo Exército (800).

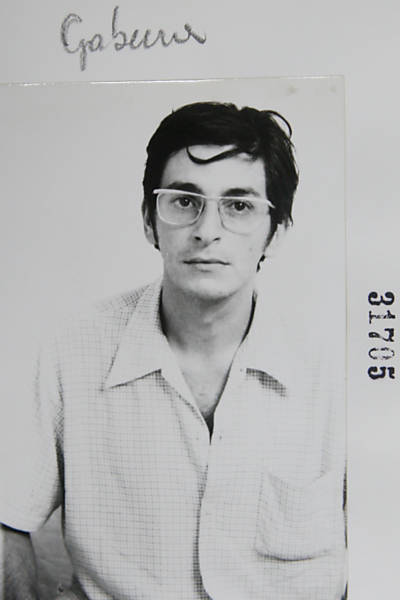

“Não havia estado de guerra quando ocorreu o golpe. A guerra foi suscitada pelo golpe. Fomos legalistas, eles [da direita] é que foram os subversivos”, disse o general reformado Bolívar Marinho Soares de Meirelles, 79, um dos atingidos em 1964 quando era segundo-tenente, aos 24 anos.

“Os esquerdistas eram a minoria. Tinha nacionalista, gente defendendo o petróleo, gente contra a guerra na Coreia. A própria filosofia do Partido Comunista era nacionalista, não era revolucionária para criar um Estado comunista”, afirmou Meirelles, que ficou preso por 11 dias e acabou expulso do Exército seis meses depois do golpe.

Só 40 anos depois ele conseguiu que os tribunais de Brasília reconhecessem seu direito à patente de general de brigada. Meirelles se disse próximo de uma concepção de esquerda, o que, segundo ele, era minoria nas Forças Armadas.

Professor da Unesp e livre docente em ciência política, Paulo Ribeiro da Cunha, 58, estima que só 3% dos militares perseguidos pela ditadura optaram pela luta armada. “Havia constitucionalistas, democratas, comunistas, socialistas. Boa parte poderia ser colocada no arco nacionalista, com viés legalista. Muito poucos eram comunistas”, disse.

“Não que fôssemos uns fanáticos da legalidade, mas formávamos do lado antigolpista”, disse em 1983 o brigadeiro da Aeronáutica Francisco Teixeira (1911-1986) em depoimento ao CPDOC, centro de história contemporânea brasileira da FGV (Fundação Getulio Vargas).

No dia do golpe, Teixeira comandava a 3ª Zona Aérea, no Rio. “Em 1964, nós não pegamos em armas para defender o governo, apenas nos manifestamos ao lado de um governo legal, constituído. Fomos todos para a rua.”

Havia um “setor militar” no Partido Comunista que remontava a 1929. O número de seus integrantes era um segredo entre eles próprios, mas com certeza muito inferior aos 6.300 punidos ao longo dos 21 anos de ditadura militar (1964-1985).

“Eram minoria. Conversei com uma pessoa da Aeronáutica que integrava esse ‘setor militar’ e ele achava que não eram mais do que 150, mas ele não conhecia todos. Quem conhecia um núcleo não conhecia outro, até por razões de segurança”, disse Cunha.

Para a procuradora regional da República e presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Augusta Gonzaga, entre os militares perseguidos houve muitos que se recusaram a participar de sessões de tortura e sequestros de militantes da esquerda e, por isso, entraram na mira da repressão.

“Eram pessoas não afeitas às práticas violentas, não foram consideradas duras o suficiente contra os esquerdistas e acabaram pagando um alto preço por isso. O que essas punições revelam é uma limpeza ideológica que o Exército promoveu para garantir que as pessoas fossem alinhadas a essa ideologia, a essa violência”, disse Eugênia.

A repressão desde o primeiro momento também se voltou contra militares. “Meu marido foi preso na noite de 31 de março, era comandante aqui da Zona Aérea. Não houve reação nenhuma da Aeronáutica por ordem do presidente da República, que não queria uma guerra civil. Meu marido foi atingido pelo AI-1 [Ato Institucional], cassado, demitido pela FAB. Recebi durante 15 anos uma pensão de marido vivo. Ele era considerado morto oficialmente. Durante toda a ditadura, cada vez que um presidente da ditadura, entre aspas, ia mudar, meu marido era preso antes da escolha do presidente, como se fosse reagir sozinho”, disse Iracema Teixeira, viúva do brigadeiro Teixeira, em depoimento à CNV.

Para o pesquisador Cunha, que também atuou na comissão, a partir de março de 1964 deixou de existir “respeito ou deferência” a militares que se opuseram ao regime militar, ao contrário do que havia ocorrido em outras rebeliões militares ao longo do século 20. “[Após 1964] houve tortura entre sargentos, marinheiros e muitos de seus familiares também. Por exemplo, a filha de um general, na época com 16 anos, foi violentada no DOI-Codi [unidade militar da repressão] de São Paulo.”

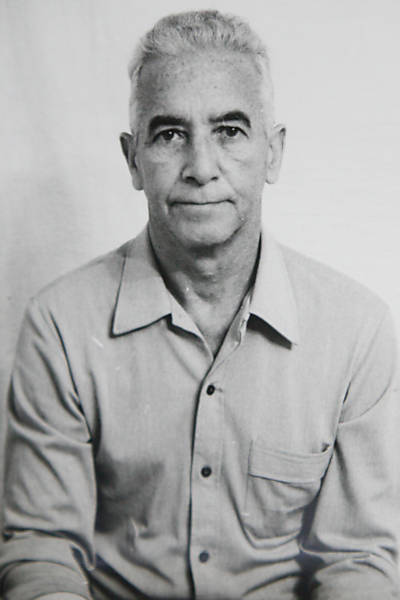

O brigadeiro Rui Moreira de Lima (1919-2013), considerado herói da Segunda Guerra Mundial, na qual lutou como piloto de caças, foi preso logo após o golpe.

“Dali foi levado para o navio Custódio de Mello, ancorado no próprio 1º Distrito Naval. Foi o único a ser jogado no porão daquele navio, infestado por baratas, ratos e percevejos. Recebia comida todos os dias, mas como era colocada no chão, através de uma abertura minúscula, ele se recusou a comer, fazendo greve de fome”, relatou à CNV um dos filhos do brigadeiro, Pedro.

No dia do golpe, o brigadeiro havia sobrevoado a coluna de Mourão mas, sem ordens para atirar, regressou para a base sem atacar os golpistas.

Meses e anos depois do golpe, os militares continuaram sendo punidos de várias formas. “A perseguição foi continuada. Alguns passavam em concursos públicos e não eram admitidos. Outros sofriam restrições e mesmos prisões, dependia muito do momento político. E muitas vezes extensivos aos seus familiares”, diz Cunha.

A repressão também atingiu, segundo a Comissão da Verdade, ao menos 237 policiais militares e integrantes de outras forças policiais em nove estados, incluindo 103 oficiais.

Em São Paulo, o então coronel Vicente Sylvestre foi preso e torturado em julho de 1975 com outros 20 colegas sob acusação de integrarem o PCB (Partido Comunista Brasileiro). Em depoimento à CNV, Sylvestre reconheceu que sua morte foi evitada pela intervenção do general Sylvio Frota, que, mesmo sendo da linha-dura, ficou horrorizado quando soube das torturas no DOI-Codi.

Sylvestre afirmou ter passado três meses de suplícios. A primeira sessão durou seis horas. “Me fizeram tirar toda a roupa, me penduraram no pau de arara. Então disseram ‘agora vamos fazer o que vocês fazem com vagabundo na delegacia’. E foi uma pancadaria”, disse à CNV.

Meses depois, recebeu a informação de que um colega PM também preso, o tenente José Ferreira de Almeida (1911-1975), havia se matado no DOI-Codi. “Não havia condições de se suicidar no DOI-Codi. [...] Não tinha instrumento para isso. [...] Mais tarde ficamos sabemos que ele foi vítima de tortura.

Introduziram no ânus um cabo de vassoura, quebrando na ponta e perfuraram todo o intestino. Morreu sem o corpo deixar nenhum vestígio, nenhum hematoma, nada. [...] E esse caso ficou praticamente desconhecido da história dos presos políticos.”

TÓPICOS