Pesquisa analisa o processo histórico que tornou os rios da capital paulista símbolos de descaso e degradação

Por Denis Pacheco - Editorias: Ciências Humanas

.

“Hoje a gente só percebe o rio quando ele transborda ou cheira mal. Ou seja, só de uma forma negativa. Apesar de a água refletir a luz do sol e render uma paisagem bonita, só percebemos o rio quando ele paralisa automóveis.” A melancólica constatação é do arquiteto José Paulo Neves Gouvêa, pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.

“Hoje a gente só percebe o rio quando ele transborda ou cheira mal. Ou seja, só de uma forma negativa. Apesar de a água refletir a luz do sol e render uma paisagem bonita, só percebemos o rio quando ele paralisa automóveis.” A melancólica constatação é do arquiteto José Paulo Neves Gouvêa, pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.

Segundo dados do Instituto Trata Brasil, apenas 47% dos dejetos recebem tratamento atualmente na região Sudeste do País – os que não recebem vão parar em rios e represas, corroborando o diagnóstico de Gouvêa. Não por acaso, nomes como Tietê e Pinheiros se tornaram símbolos do descaso com o qual o governo trata seus rios.

Com o objetivo de compreender como os rios da capital paulista chegaram a esse estado de degradação, o arquiteto realizou uma pesquisa que culminou em tese de doutorado defendida na FAU. “Eu queria entender qual foi o processo histórico que levou os rios a ocuparem uma posição tão desprivilegiada na cidade como hoje”, revela. Seu trabalho analisa como se deu a apropriação privada dos rios de São Paulo e sua participação na produção do espaço da cidade, aprofundando aspectos relativos ao desenvolvimento social, político e econômico, desde sua fundação no século 16 até o início do século 20.

.

.

.

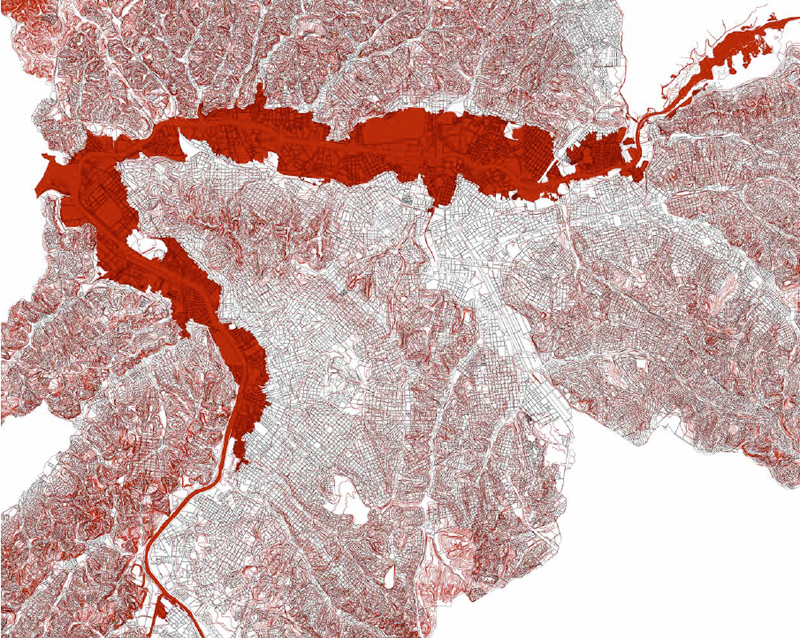

Partindo das obras de canalização dos rios Tamanduateí, Tietê e Pinheiros, a pesquisa traçou um recuo histórico até o momento em que os rios e córregos de São Paulo se constituíam como um bem comum e sua principal característica era o uso de suas águas e terras.

Mapeando a história

Filho de geógrafos, Gouvêa trabalhou sua pesquisa intercalando resgate histórico, estudo e elaboração de mapas. “No meu mestrado eu estudei cartografia histórica em São Paulo para entender a relação da cartografia com o desenvolvimento da cidade, e a pesquisa coincidiu com o doutorado”, afirma ele. Os mapas foram então utilizados para que o arquiteto pudesse formar uma ideia ampla sobre como os rios influenciaram a cidade e como a cidade influencia o estado atual dos rios.

Margeando a pesquisa pelos rumos do desenvolvimento paulistano, o arquiteto pontuou os principais rios da cidade, inicialmente, como fontes de subsistência. “Por vários séculos a cidade usava esse bem comum, as pessoas subsistiam a partir dele. Paulatinamente, começou a nascer uma relação com a água e com o rio que já intermediava trabalho”, conta ele, ao lembrar de funções que não mais existem como a de aguadeiro, um grupo de profissionais constituído geralmente de imigrantes portugueses que pegavam a água do rio e a vendiam fora. “Era um verdadeiro serviço de distribuição de água em tonéis”, diz.

.

.

.

De 1850 até o começo do século 20, com o desenvolvimento da propriedade privada como a conhecemos hoje e, em especial, da apropriação privada da natureza, a realidade urbana interferiu na relação dos paulistanos com os rios e eles deixaram de ser uma fonte de subsistência. “Primeiro, porque foram poluídos e, segundo, porque todas as margens já estavam ocupadas por lotes que foram fundamentais para o crescimento da cidade”, descreve o autor do estudo ao destacar que esse crescimento foi baseado no que chamou de uma “expropriação de um bem comum”. “E isso é uma condição do crescimento de quase todas as cidades”, reitera.

De 1850 até o começo do século 20, com o desenvolvimento da propriedade privada como a conhecemos hoje e, em especial, da apropriação privada da natureza, a realidade urbana interferiu na relação dos paulistanos com os rios e eles deixaram de ser uma fonte de subsistência. “Primeiro, porque foram poluídos e, segundo, porque todas as margens já estavam ocupadas por lotes que foram fundamentais para o crescimento da cidade”, descreve o autor do estudo ao destacar que esse crescimento foi baseado no que chamou de uma “expropriação de um bem comum”. “E isso é uma condição do crescimento de quase todas as cidades”, reitera.

Com a meta de empregar imigrantes e ex-escravos, o governo e a iniciativa privada instauraram uma lógica moderna de mão de obra que não mais podia permitir que a população encarasse os espaços dos rios como bens comuns. “É o princípio da propriedade privada que acabou engendrando o espaço”, sumariza ele.

Somando movimentos migratórios à chegada de novos serviços urbanos, providos por companhias estrangeiras, o final do século 19 se configurou em uma transformação radical para a cidade de São Paulo. Um processo tão extremo que, de acordo com o arquiteto, é distinto tanto de cidades europeias quando de capitais sul-americanas.

Nas primeiras décadas do século 20, São Paulo enfrentou uma série de enchentes que atingiu seu ápice em 1929. Para sanar a subida dos rios, empresas como a Light & Power, de capital canadense e responsável pela formação da Represa de Guarapiranga, em 1907, obteve a concessão do governo federal para retificar, canalizar e inverter o curso do Rio Pinheiros. Paralelamente, a prefeitura municipal se responsabilizou por obras no Rio Tietê e São Paulo sofreu o que Gouvêa classificou como “um ponto de inflexão”.

.

.

.

“Os rios foram retificados, as várzeas foram saneadas. A cidade pôde ocupar espaços e eles sumiram. Rodovias foram instaladas e isso praticamente consolidou o tipo de relação que a cidade tem com os rios até hoje”, explica o arquiteto.

“Os rios foram retificados, as várzeas foram saneadas. A cidade pôde ocupar espaços e eles sumiram. Rodovias foram instaladas e isso praticamente consolidou o tipo de relação que a cidade tem com os rios até hoje”, explica o arquiteto.

Para ele, é fundamental compreender como, em uma esfera tanto simbólica quanto factual, terra e água foram separados.

“Terra virou lote e a água virou algo para se obter energia e servir de destino ao esgoto.”

Na visão do pesquisador, em 30 anos, São Paulo migrou de uma cidade pequena para uma cidade grande e isso ainda reverbera na identidade da capital. “Até hoje, nós não temos nenhum espaço dela que possamos considerar um bem comum”, reflete.

Um novo entendimento sobre rios

Não são poucos os projetos e pesquisas que almejam a despoluição dos rios paulistanos, entretanto, Gouvêa não acredita que exista uma solução direta para um problema que está encalacrado nas políticas que formaram São Paulo.

“O rio hoje é a manifestação da forma como a gente vive”, reflete ele. “O agravante é que a gente não vê o rio e o fato de termos rodovias instaladas ao lado dos rios impossibilita qualquer tipo de identificação e ação”, lamenta.

.

.

.

Com canais administrados pelo governo do Estado e as margens pela prefeitura municipal, os rios da capital paulista enfrentam uma série de entraves políticos que dificultam sua gestão conjunta. “O rio foi separado entre terra e água, e nós teríamos que articular um pensamento que tornasse o rio de novo uma unidade”, argumenta o especialista ao apontar que, na escala de urgência das agendas políticas, os rios estão listados como uma prioridade menor.

Com canais administrados pelo governo do Estado e as margens pela prefeitura municipal, os rios da capital paulista enfrentam uma série de entraves políticos que dificultam sua gestão conjunta. “O rio foi separado entre terra e água, e nós teríamos que articular um pensamento que tornasse o rio de novo uma unidade”, argumenta o especialista ao apontar que, na escala de urgência das agendas políticas, os rios estão listados como uma prioridade menor.

Para Gouvêa, a melhor alternativa seria criar estratégias mais radicais de reaproximação da população com os rios, num esforço que superasse ações de embelezamento e que, verdadeiramente, educasse gerações futuras.

A tese A presença e a ausência dos rios de São Paulo: acumulação primitiva e valorização da água foi orientada pela professora Angela Maria Rocha, da FAU, e pode ser acessada neste link.

Mais informações: e-mail paulogou@uol.com.br, com José Paulo Neves Gouvêa