Em caso de guerra nuclear, o que nós, simples mortais, podemos fazer?

Não pretendo influenciar ninguém, mas anote aí porque eu não vou durar para sempre: coloque gin, vermute doce e Campari no copo em partes iguais; encha de gelo; mexa por 30 segundos; finalize com a casca de laranja.

Depois, é só repetir o processo até os negronis cumprirem sua função. Família e amigos são bem-vindos (prepare alguns para eles também), mas a opção solitária, de preferência com boa vista, é igualmente respeitável.

Deprimente? Não creio. Deprimente é ver na Netflix o filme de Kathryn Bigelow, "House of Dynamite", e descobrir que a mais sofisticada tecnologia dos Estados Unidos para reagir a um ataque nuclear não é mais eficaz que meus coquetéis.

Ninguém sabe como começou o ataque. Coreia do Norte? Rússia? China? Os três? Ou nenhum —foi um algoritmo de inteligência artificial que agiu por conta própria?

O fato é que a bomba vem do Pacífico. Os americanos, sempre otimistas, acham que é só mais um teste do velho Kim —para assustar os cavalos e mendigar a ração.

Desta vez, não é. O otimismo vira incredulidade. É preciso interceptar o bicho no ar, como nos filmes —mas, ao contrário dos filmes, as chances são reduzidas. "É como parar uma bala com outra bala", diz um dos personagens.

A bala salvadora falha. A cidade de Chicago está condenada —dez milhões de pessoas e o skyline mais bonito do país, opinião pessoal. Minha única consolação foi lembrar que Chicago tem alguns dos melhores bares dos Estados Unidos. Aproveitem, camaradas.

Ao presidente só resta retaliar, enquanto pode. Mas retaliar contra quem? E com que intensidade? Há um menu à disposição —não minto: é uma espécie de menu mesmo, no qual as opções são malpassado, ao ponto ou bem-passado.

O cinema sempre foi o termômetro de sua época, levando para as telas as ansiedades dos contemporâneos. Durante a Guerra Fria, a aniquilação nuclear teve direito a tratamento VIP: de Stanley Kramer a Stanley Kubrick, a humanidade fantasiou sua própria extinção —uma forma paradoxal de domar o medo.

Mas veio o "fim da história" e o triunfo da democracia liberal, que se julgava eterno. Os medos mudaram: terrorismo, clima, pandemias, guerras civis. A proliferação de armas nucleares foi ficando para trás, como se fossem relíquias inofensivas, o que não deixa de ser espantoso.

O historiador Serhii Plokhy, em livro que me acompanha ("The Nuclear Age", Penguin), argumenta que o barril de pólvora (ou a "casa de dinamite", para citar a metáfora do filme) nunca esteve tão cheio —nem tão espalhado. Nosso descaso com o assunto mostra bem a regressão cognitiva dos contemporâneos.

Escrevo "contemporâneos" porque, no começo, Franklin Roosevelt buscou a bomba por um motivo legítimo: impedir que fascistas e comunistas chegassem primeiro. Funcionou pela metade: o fascismo alemão e japonês foi derrotado, mas os russos não ficaram atrás por muito tempo.

De todo modo, o mundo era "legível" durante a Guerra Fria: americanos de um lado, russos do outro —e uma certa previsibilidade "soberana", digamos assim.

Hoje é faroeste —e sem grandes mecanismos de contenção. China, Índia, Paquistão, Rússia, Coreia do Norte —para citar só os Estados problemáticos. Depois, é preciso incluir grupos não estatais com acesso nuclear, seja direto, seja via ciberataques.

Atenção ao spoiler: no filme de Bigelow, não há heróis de última hora nem soluções mágicas nem final de recomeço, ao gosto de Hollywood.

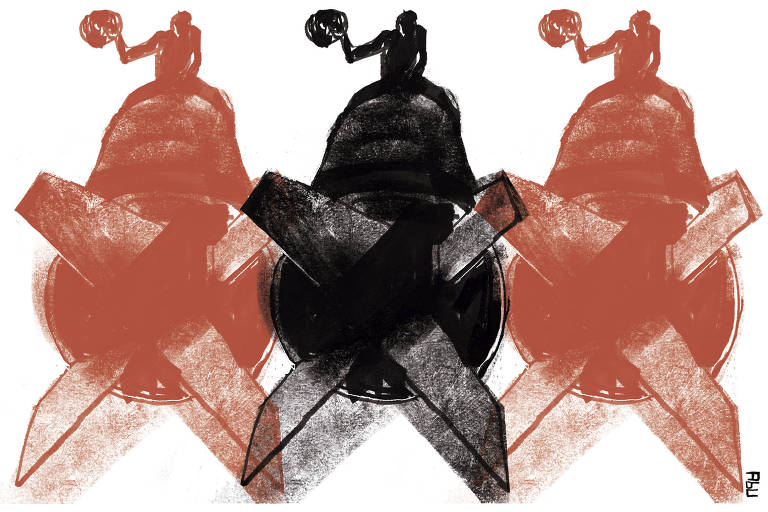

Mas existe uma cena aparentemente menor que aplaudi em silêncio: a recriação da Guerra Civil dos EUA, uma atração turística nos arredores de Gettysburg. O que fazem confederados e unionistas atirando uns nos outros de brincadeira enquanto um míssil nuclear está chegando?

Mostram o quão patéticas são as "guerras civis" que consomem as democracias diante de uma ameaça maior.

Ao ver a cena, lembrei-me do historiador português Rui Ramos, que recomenda a leitura de Maurice Barrès (1862 – 1923) e do seu livro "As Diversas Famílias Espirituais da França" (1917) como exercício de humildade.

Barrès, nacionalista, antissemita, ícone da direita radical europeia, concluía em plena Primeira Guerra Mundial que todos —judeus, socialistas, protestantes que ele tanto atacara— eram parte da nação francesa contra o inimigo comum: a Alemanha do Kaiser.

Pensando bem, talvez essa seja a cura para as divisões fratricidas que insistem em separar a "nossa gente" e "essa gente": uma bela e gloriosa catástrofe.

Nenhum comentário:

Postar um comentário