Não há evidências do impacto da militarização no ensino público

Não é surpresa a defesa de escolas militares pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Mas basear uma política nacional de educação nesse modelo é autoengano, viés ideológico ou plataforma eleitoral? O que podemos afirmar: trata-se de um erro de diagnóstico e de priorização.

Em primeiro lugar, é importante diferenciar escolas militares —que basicamente atendem os filhos de militares— das cívico-militares, escolas regulares com a presença de militares em algumas funções na gestão escolar.

O Ministério da Educação anunciou que vai investir recursos na ampliação de colégios cívico-militares. A justificativa são os resultados das escolas militares: elas têm média 7 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino fundamental e médio, frente à média nacional de 4,9. Já as cívico-militares ficam mais próximas da base do que do topo, com 5,6.

Se mais aprendizagem nas escolas públicas é o resultado esperado, um estudo de impacto deveria ser capaz de mostrar que o modelo cívico-militar é responsável pelo diferencial de nota do Ideb, independentemente de outros fatores.

Entretanto, não há evidências do impacto da militarização das escolas públicas, diferentemente de tantas outras políticas, como formação de professores, primeira infância, qualidade do currículo e da prática pedagógica, gestão escolar, participação das famílias e educação Integral.

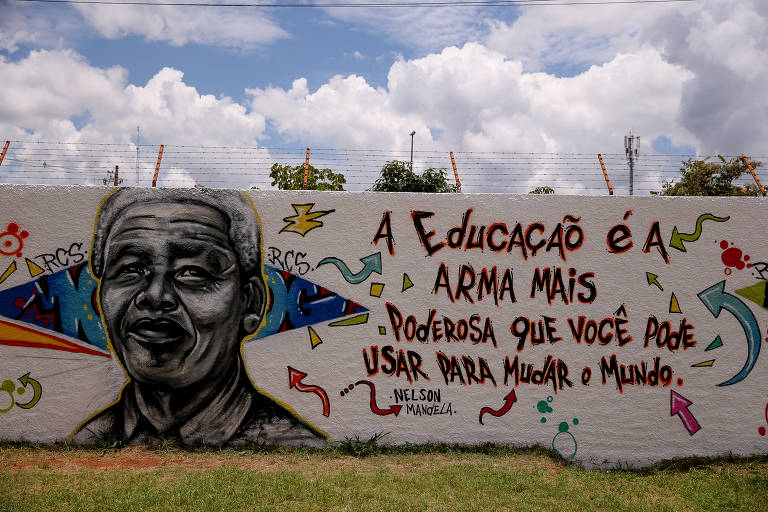

[ x ]

Com efeito, o que mais explica os resultados das escolas militares são os fatores extraescolares. Algumas delas selecionam estudantes por meio de provas, como num vestibular, e assim têm a tarefa de ensinar para quem já tem aprendizagem acima da média. Mas o que mais explica o Ideb maior é o nível socioeconômico médio dos alunos, que são em maioria de famílias de classe média ou média alta, bem diferente da média nas escolas regulares.

Pode ser então que a justificativa seja apenas mais segurança. É inegável o fator “disciplina” nessas escolas, e justo que as famílias desejem um ambiente seguro aos seus filhos. Mas o preço é o senso de repressão e da supressão da individualidade dos alunos.

As boas experiências no Brasil mostram que escolas bem geridas também têm muito mais disciplina e segurança, sem ampliar a evasão dos alunos que não se encaixam no modelo militarizado e com o favorecimento de projetos pedagógicos mais colaborativos e sintonizados com as competências para o século 21.

Foi esse o caminho seguido pela Colômbia, que convivia com altas taxas de criminalidade e violência pública: em vez de militarizar as escolas, elaboraram padrões de competências cidadãs, melhoraram a formação docente, engajaram famílias, professores e alunos e investiram na gestão das escolas.

O êxito levou à instituição de um Sistema Nacional de Convivência Escolar, com a adoção de um exame para medir as competências cidadãs e a inclusão de uma "cátedra da paz" em todas as instituições de ensino colombianas. Além de resultados excelentes nas escolas, a Colômbia ultrapassou o Brasil no Pisa, avaliação internacional de aprendizagem, em 2015.

Tudo isso posto, a política pública nacional não deveria ser, portanto, de ampliação de escolas de tempo integral, de fortalecimento da gestão escolar (incluindo seleção com critérios técnicos e formação de diretores), de enfrentamento da má qualidade da formação dos professores no Brasil, de promoção da paz?

Sem dúvida, mas é um caminho que exige muito mais da gestão governamental do que colocar militares nas escolas.