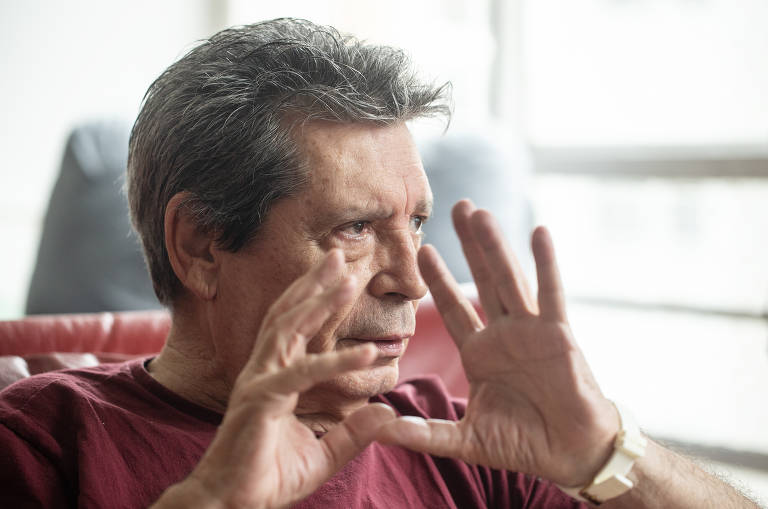

Mario Prata, 77, está cheio de caixas. Seus quadros estão no chão. A cama, até outro dia, ainda precisava ser montada.

O motivo é a mudança que o escritor, dramaturgo, jornalista e roteirista acaba de fazer: depois de 22 anos em Florianópolis, Prata está de volta a São Paulo, onde planeja ficar perto dos filhos e dos netos.

Tinha se mudado para longe porque queria uma vida de mais sossego, depois de décadas de muito trabalho. Prata publicou mais de 20 livros, escreveu sete roteiros de cinema, cinco séries, dez peças de teatro e seis telenovelas —estreou na TV Globo com "Estúpido Cupido", sucesso na faixa da sete em 1976.

Como jornalista, viveu a era romântica da imprensa brasileira, com trabalhos publicados em veículos como O Pasquim, A Última Hora, Playboy, O Estado de S. Paulo e Folha.

Ele é autor de cerca de 3.000 crônicas, mas 1.000 delas são péssimas —palavras dele próprio nesta entrevista à Folha, para lembrar que a vida de um escritor é feita tanto de sucessos quanto de fracassos.

Como diz Antonio Prata, colunista do jornal e um dos filhos dele, o pai está sempre "pegando amizade". Vai puxando um fio da meada, emenda uma história na outra, ri, se emociona ao se lembrar de amigos. Não é à toa que a conversa que você lê agora —aqui em versão editada— durou mais de duas horas.

O motivo da entrevista é o lançamento de "Pelo Buraco da Fechadura Eu Vi um Baile de Debutantes - Quase uma Autobiografia" (Geração Editorial), um livro em que Prata conta suas memórias a partir de fragmentos, com a dicção de cronista. Na conversa, ele relembrou como foi largar a carreira no Banco do Brasil, discute o estado da televisão hoje e lamenta o que vê como perda de espaço da crônica.

Várias histórias desse livro se passam em Lins (SP), onde você foi criado. Você se sente um autor que volta sempre à cidade natal? Quando volto para lá, é porque a história é boa. Morei em Lins até os 20 anos, mas passava quatro meses do ano em Uberaba (MG), de onde vêm a família do meu pai e a da minha mãe. Então vivi um quarto da minha vida lá. Tinha tios que eram todos grandes contadores de história. Minha mãe era prima do Campos de Carvalho [autor de "A Lua Vem da Ásia"].

Essa coisa de contar histórias vem da mineirice. A quantidade de escritores mineiros é muito grande, mas eu não imaginava ser escritor. Fui fazer faculdade de economia na USP e entrei para o Banco do Brasil. Meu futuro estava armado. Mas eu sou muito louco, rapaz, larguei o banco e a faculdade de uma vez.

Como seu pai reagiu? Isso você não conta no livro. Um padre, meio irmão do papai, me ligou, dizendo que ia me encontrar a pedido dele. Quando chegou, disse: "Olha, seu pai me ligou, ele acha que você está com o demônio no corpo". Meu pai devia ter suas razões, porque o Banco do Brasil era um puta emprego na época. Era muita grana. Eu era o rico da turma da faculdade. Eu teria sido um ministro qualquer do Fernando Henrique Cardoso! [risos] Fico imaginando qual seria meu destino, porque foi a única vez que levei os estudos a sério.

Há quem diga que nossos melhores autores de entretenimento estão escrevendo novelas, como você fez na TV Globo, e não livros. Qual é o lugar da novela na nossa escrita de ficção? Nunca vai ter tanta novela boa quanto na década de 1970. Fico imaginando se hoje o Chacrinha seria entendido. Saramandaia tinha um cara com formigas saindo do nariz. Tinha uma gorda que explodiu! Se fizer isso na novela hoje, a pessoa desliga, vai para a Record ver Jesus. O problema da televisão não é que ela ficou ruim e, sim, o país que ficou ruim.

Não venha me dizer que a função da TV é ensinar. Isso é função do Estado. A TV é um eletrodoméstico, como o liquidificador. Você põe leite, açúcar, mamão e bate —se sair com gosto de laranja tem alguma coisa errada. Ela não tem essa função, nunca teve e nem vai ter, em lugar nenhum do mundo, nem na BBC. Nos anos 1970, a TV alcançou um status, criou-se uma aura de que ela ia salvar o país. Porra nenhuma.

A crônica, que é um outro campo de trabalho seu, parece ter menos atenção do público hoje. O gênero não conseguiu se estabelecer? A crônica está agonizando. As pessoas hoje confundem crônica com artigo. Cronista, hoje no Brasil, tem o Gregorio Duvivier, o Ricardo Araújo Pereira [colunista da Folha], que é português, e o Antonio [Prata, também colunista do jornal]. Não é porque é meu filho, não. Às vezes ele desvia, aí só mando um "volta para a crônica". Para segurar ele na crônica, porque a crônica está morrendo.

Eu sou filho da crônica. Com 12 anos, lia Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Stanislaw Ponte Preta, Millôr Fernandes… Esses são os pais, filhos e netos da crônica. Depois, ela sumiu da imprensa, o jornal passou a ser investigativo.

No livro, você conta do dia que precisou recuperar, com bandidos, o carro que uma organização de esquerda tinha usado em um assalto a banco durante a ditadura. Até onde foi seu envolvimento com essas organizações? Um envolvimento de vizinhança, simpatizante. Tinha uma grande amiga que era secretária do centro acadêmico de economia da USP e dividia apartamento com o Antonio Benetazzo [artista plástico e militante de esquerda morto pela ditadura], que era meu amigo e fez a capa de um livro meu. Ele assaltou um banco alemão. Roubaram 200 mil marcos.

Quando eu volto do trabalho, tinha um recado do Benetazzo para eu passar na casa dele. Ele me contou a seguinte história: ele assaltou o banco com um carro, e saiu uma foto desse carro fugindo bem grande no jornal. Ele deixou o carro estacionado perto do Copan, passaram ladrões e roubaram o veículo. No dia seguinte, os bandidos viram o carro no Jornal da Tarde, descobriram quem era o dono e ligaram para o Benetazzo. Queriam o dinheiro roubado do banco para devolver e não denunciar.

Alguém tinha que buscar esse carro e levar o dinheiro. Coube a mim, porque eu era estudante e tinha carteira assinada do Banco do Brasil. O outro foi o Ottoni Fernandes, que foi um grande jornalista. Fomos buscar o carro na rua Aurora, no centro de São Paulo. Eu falei: "Ottoni, você não está com medo?" E ele: "Eu estou armado!". Eram três da manhã, às 7h eu estava no banco.

Como você lembrou, sua primeira peça já foi um sucesso. Na vida de um escritor, é comum um acúmulo de fracassos antes de ser bem-sucedido. Você tem fracassos para contar também? Tenho grandes fracassos. Tenho livro feito sob encomenda, para a editora Objetiva, na coleção Cinco Dedos de Prosa, que fracassou. Minha segunda peça, "E Se a Gente Ganhar a Guerra?", foi um fracasso —costumo dizer que foi culpa da censura, que cortou um terço do texto. Imediatamente o Samuel Wainer me chamou para o jornalismo, aí fiz jornal mais de dez anos e fui voltando devagar ao ofício de escritor.

O fracasso sempre se dá por excesso de confiança, teimosia, preguiça. Eu devo ter escrito 3.000 crônicas na vida. Pelo menos mil delas, uma merda. A crônica você pode até escrever em duas horas, mas você precisa maturar.

No livro, você fala várias vezes sobre fumar baseados. Qual é a sua relação com a maconha? Escrevo careta total.

Sou um velho maconheiro. Hoje, não fumo. A maconha é muita boa para ter ideia e, quando eu engasgo numa história ou numa palavra, ela libera isso. É fundamental. Mas se eu escrever, é um horror. Fico meses sem fumar, não posso dizer que sou maconheiro, gosto de fumar socialmente.

Tem uma história da Veja. O Pena Branca [Octávio Ribeiro Malta, repórter policial morto em 1984] convenceu os caras da revista que ia entrar no Paraguai e voltar com uma mala com todas as drogas que encontrasse. Voltou no dia do fechamento, abriu aquela mala no meio da redação… [risos] Tinha tudo! Drogas que ninguém tinha ouvido falar, foi todo mundo experimentar! Na outra edição da Veja, a seção de "erramos" tinha uma página e meia! Tudo texto errado, todo mundo louco.

Nenhum comentário:

Postar um comentário