Construtor que marcou paisagem de São Paulo nos anos 1950 ousou ir na contramão dos modernos e vira alvo de mostras

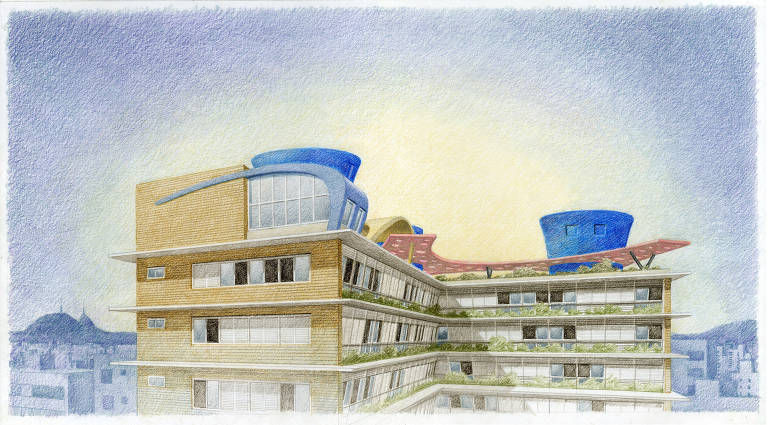

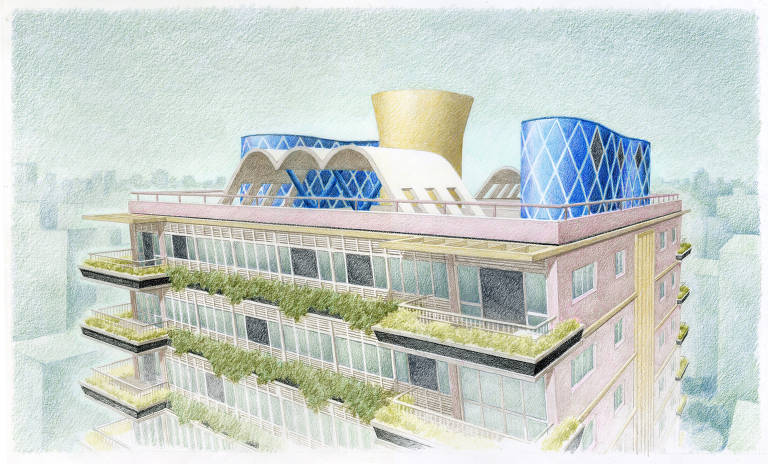

Edifício Bretagne em desenho de Neco Stickel exposto na mostra 'Artacho Jurado Arquiteto?, em cartaz no Museu da Cidade - Chácara Lane Divulgação

Há seis décadas ele se destaca na paisagem de São Paulo por suas fachadas com pastilhas em profusão de cores, elementos vazados em forma de flor-de-lis, jardins luxuriantes, janelas inclinadas, jardineiras.

Agora, João Artacho Jurado adentra salões da mesma região central em que se distribui a maior parte de sua produção. Duas exposições levam à reflexão sobre o papel desse incorporador que atuou ativamente no mercado imobiliário nos anos 1950.

Sua figura revestida de certo folclore nunca foi muito bem assimilada pelo establishment arquitetônico. Na fervura desse desprezo se misturam, de um lado, a falta de formação de Artacho e, de outro, seu espírito marqueteiro.

A história breve diz que ele, nascido em 3 de setembro de 1907, exerceu a profissão de arquiteto como autodidata porque, proibido pelo pai espanhol e anarquista de jurar a bandeira, como exigia a escola, não concluiu os estudos, encerrados no fim do então curso primário.

A versão longa exige explorar melhor o contexto histórico em que Artacho, sem diploma, mas com muito tino, criou a fórmula de sucesso de seus empreendimentos —cobiçados até hoje, 38 anos após sua morte, em 18 de outubro de 1983.

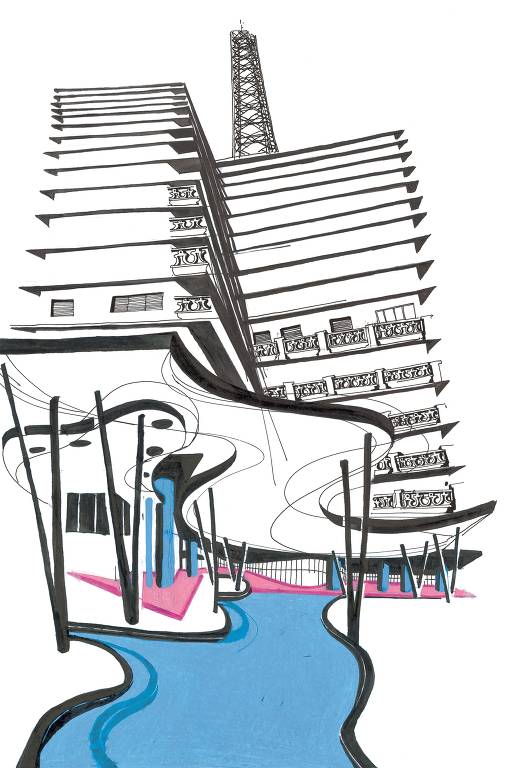

"Artacho Jurado no Desenho da Cidade" está em cartaz na Escola da Cidade. Organizada por Teca Eça, sobrinha-neta de Artacho, contou com a participação de alunos da instituição, coordenados pelos professores Paulo von Poser e Carla Caffé —a partir do trabalho de direção de arte desta para um documentário sobre o arquiteto, ainda em produção.

Na Sala Rosa da Galeria da Cidade, nome do espaço expositivo no térreo da escola, com uma vidraça que dá para a rua e captura a atenção dos passantes, está o que os organizadores chamaram de "mapa afetivo". Ele representa graficamente esse "desenho da cidade" que Artacho ajudou a criar.

No traçado de ruas da região central, se inserem, em desenhos a várias mãos, não só edifícios saídos da prancheta de Artacho como lugares que têm um sentido na compreensão de sua trajetória. Exemplos são teatros onde ele podia se dedicar a sua melomania —"projetava ouvindo ópera", diz Caffé, lembrando que ele tinha uma coleção de milhares de discos do gênero— e cinemas, evocando o que Von Poser chama de "visão hollywoodiana da existência" que marca suas obras.

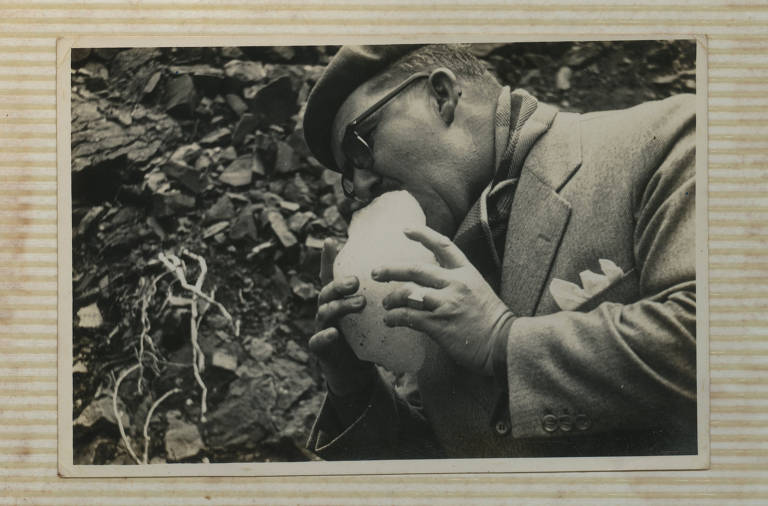

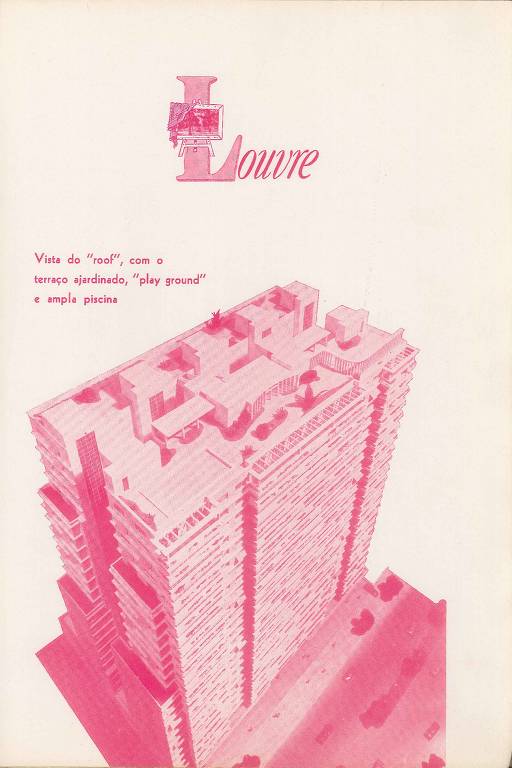

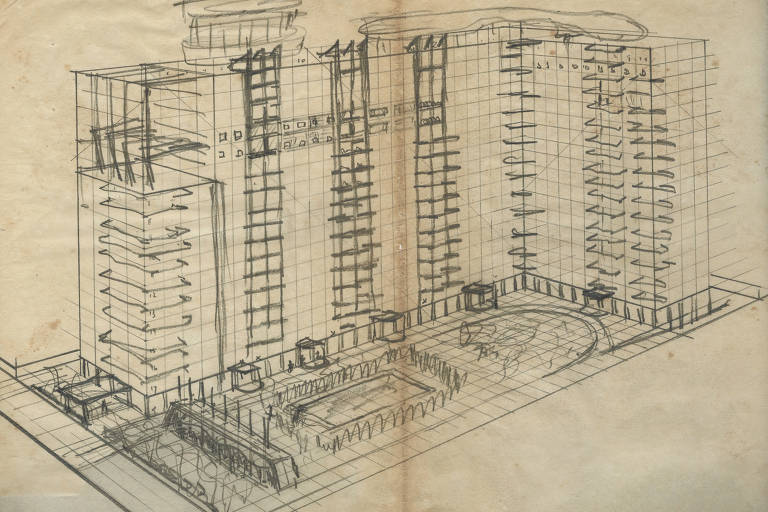

Na sala maior, itens do acervo pessoal de Artacho, desde desenhos a lápis de projetos como o Bretagne, talvez o mais representativo de seus edifícios, a fotos pessoais. Uma vitrine traz textos que registram a recepção que a arquitetura de Artacho teve ao longo das décadas, resumindo o desagrado que seu kitsch provocou mas também sua recuperação, como grife, nos anos 1990, embalado pelo culto do pós-moderno. Um vídeo completa o conjunto, pondo em perspectiva a obra de Artacho Jurado hoje.

Não muito longe dali, na Chácara Lane, sede do Museu da Cidade na rua da Consolação, está a mostra "Artacho Jurado, Arquiteto?" —a interrogação resume o problema que ele representa para o ofício.

As estratégias comerciais do empreendedor que ele foi estão destacadas em ambas as mostras. Aqui, contudo, seus panfletos e anúncios em jornais aparecem já na primeira sala, contrapostos aos de outros empreendimentos da "arquitetura culta", como diz Abílio Guerra, que organiza a exposição. Ele observa que Artacho "não vende nenhum apartamento, vende estilo de vida".

A mostra aborda o início da carreira do empreendedor no ramo das feiras, desenhando stands inspirados no art-déco, de 1930 a 1944, ano em que se torna construtor. Essa origem com um pé na publicidade e outro na cenografia explica as bases de sua "arquitetura festiva", na expressão usada pelo curador.

Tais traços, porém, não estariam presentes nos sobrados e nos primeiros prédios —Pacaembu, Duque de Caxias e General Jardim— erguidos entre 1947 e 1948 pela construtora Anhanguera. Fundada com Aurélio Artacho Jurado, seu irmão, a empresa passaria a se chamar Construtora e Imobiliária Monções em 1946.

O espírito extravagante começa a florescer em 1949, no conjunto de dois edifícios na esquina das ruas que os batizavam, Piauí e Sabará, em Higienópolis —posteriormente unidos no condomínio que leva apenas o nome da primeira delas.

A exposição traz plantas de apartamentos-tipo dos principais edifícios e os registra em fotos de grande formato, algumas inclusive dos empreendimentos em construção.

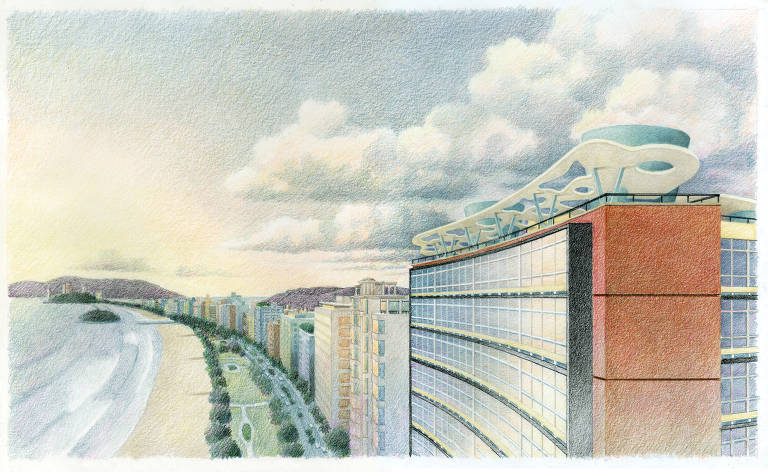

Trata, ainda, da penetração de sua obra no imaginário e de sua apropriação por artistas, em desenhos e pinturas. Um vídeo reúne cenas de filmes que usaram edifícios seus como locação. Outro, realizado com drones, permite aproximações inusuais de suas obras, incluídos os dois prédios residenciais que fez em Santos.

Segundo Guerra, que é professor na universidade Mackenzie e editor de publicações de arquitetura e da revista eletrônica Vitruvius, "está em curso" um reconhecimento de Artacho. Na opinião dele, é um processo "de fora para dentro", partindo primeiro dos moradores e da vizinhança, atingindo a grande imprensa e, por fim e aos poucos, a academia.

Joana Mello, professora no departamento de história da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, vê nas mostras sinal de que Artacho, "de algum jeito, venceu a barreira".

Ela é autora de "O Arquiteto e a Produção da Cidade’’, estudo que analisa o mercado imobiliário do ponto de vista da história cultural, acompanhando o desenvolvimento de projetos do escritório do francês Jacques Pilon entre os anos 1930 e 1960.

Ainda que o trabalho não enfoque especificamente a obra de Artacho, o contexto de sua produção é o mesmo que Mello aborda no livro.

"É um pouco da organização mental da gente sempre ficar buscando figuras excepcionais", diz Mello. Há os que julgamos excepcionais e só elogiamos e há os criticados. Artacho pertence ao segundo, mas passa, "a certa altura, a ser louvado, destacado como uma figura ímpar", que se contrapõe ao que é consagrado.

A dificuldade que Artacho encontra para ser aceito, afirma ela, vem do fato de que ele atua no momento em que, por parte dos arquitetos, havia "muito esforço para constituir um campo profissional separado da engenharia, feito e praticado somente por diplomados".

"Para piorar toda a situação", acrescenta a professora, "ele não só está disputando com os diplomados", mas se apropria da linguagem "valorizada como a mais significativa", a do moderno. "Ele vai lá, usa pilotis, usa elemento vazado, usa pastilha", assim como seus contemporâneos —mas de uma maneira que é entendida por eles como uma desvirtuação. "Mistura muito material, usa elementos vazados numa escala muito agigantada, se apropria do vocabulário da arquitetura moderna de uma maneira que o enfraquece."

Em sua pesquisa, Joana Mello explica o panorama de mercado que permitiu o surgimento da figura do incorporador, que passa a centralizar a promoção, a construção e a comercialização de imóveis.

Na esteira da Lei do Inquilinato, de 1942, que congelava o valor dos aluguéis, tornando o negócio da locação desvantajoso, a "ideologia da casa própria" se consolidou, abrindo esse campo. Muitos arquitetos, como Pilon, foram incorporadores. Com a Monções, Artacho se tornou um dos mais bem-sucedidos deles.

A década de 1950, com a cidade em metropolização, diz a professora, foi o momento de convencer a classe média de que era bom morar em prédios, até então vistos por muitos como "cortiços verticais".

A região central, que já tinha boa infraestrutura, encareceu, e as pessoas acabaram aceitando a vida em condomínio. Artacho, astuto, criou os primeiros do tipo clube, com salões de festa e piscinas.

Segundo Mello, o fascínio que a arquitetura de Artacho exerce vem das mesmas características que seus colegas criticavam. "Um apelo figurativo", em contraposição a uma arquitetura "mais abstrata" que, para ser lida, exige um olhar cultivado.

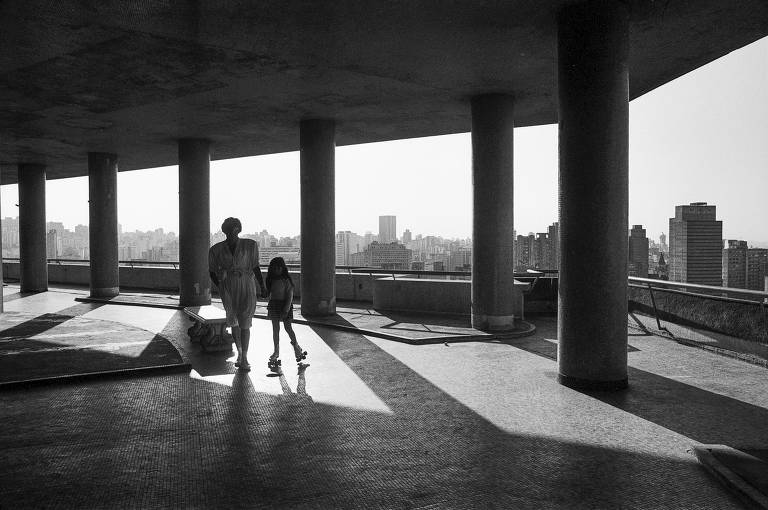

Mas mesmo quem domina a gramática culta da arquitetura se deixa seduzir. Na mostra do Museu da Cidade, há um vídeo em que vários arquitetos falam como é viver em prédios projetados por Artacho.

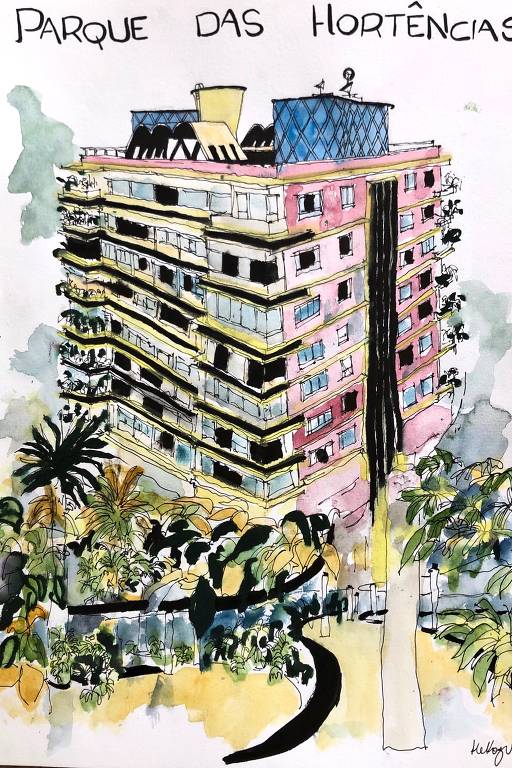

Milton Braga é um deles. Também professor na FAU, no departamento de projeto, e sócio do escritório MMBB, herdeiro da tradição da chamada escola paulista de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, ele é morador há 24 anos do Parque das Hortênsias.

Falando a esta repórter, ele conta que "não queria especificamente morar num Artacho". Procurava um apartamento em Higienópolis e escolheu o prédio porque lhe pareceu "muito simpático", especialmente pelo jardim e pelas áreas comuns.

Assim como os curadores das duas mostras e Joana Mello, ele reconhece em Artacho uma apropriação de elementos do moderno, mas não só nos materiais ou em aspectos como os térreos livres e tetos-jardim.

Na opinião de Braga, é sobretudo pela "agenda da construção do coletivo" que existe uma aproximação com os aparentemente tão distantes membros da escola paulista.

Ele admite que o encanto que Artacho exerce sobre a maior parte das pessoas vem do "tratamento exuberante". Mas o que ressalta é "a ambição que os condomínios do Artacho tinham, têm", na concepção de "amplos espaços livres, amplas áreas de acolhimento, halls muito generosos".

Na escala dos apartamentos, o cuidado era menos grandioso que nas áreas comuns ou na implantação. em lotes muito bem escolhidos. Fazer "uma planta mais cuidadosa" não parecia uma questão para ele, diz Braga.

Repetir plantas-tipo convencionais permitia economizar tempo de projeto, frisa Joana Mello, o que era conveniente para os negócios.

Ela recorda que, desde os anos de Getúlio Vargas, passando pela era Juscelino Kubitschek e mesmo ao longo da ditadura militar, vigoraria a "ideia de construção da nação".

Com o espírito nacional-desenvolvimentista a insuflar o investimento em programas públicos para erguer moradia, escolas e fóruns, os arquitetos veem a oportunidade de se dedicarem à atividade estritamente projetual, abandonando o lado comercial. Ver esse movimento como "questão política, de desqualificação do mercado imobiliário" é incorrer em anacronismo, frisa Mello.

O fervor que criou Brasília promoveu inflação e escassez dos materiais, quebrando a Monções, que financiava seus imóveis a preço de custo. Interrompida sua trajetória, Artacho Jurado continuará a ser visto como uma figura singular. E, ao que tudo indica, a angariar fãs pela sua teimosia "meio fáustica" —como diz Abílio Guerra— de "fazer o parecido com nada".