O movimento de isolamento social causado pelo novo coronavírus confinou muita gente em casa, mas diversas restrições foram aliviadas pela tecnologia. A comunicação instantânea conecta amigos e colegas de trabalho, enquanto aplicativos de entrega e sites de comércio eletrônico permitem que o consumo prossiga. Serviços de streaming de vídeo e música garantem alguma distração. Mas e se a pandemia atual tivesse chegado no início dos anos 2000, quando os pilares da internet atual ainda estavam se formando? Como seria o mundo com conexões mais lentas, sem redes sociais e vídeos explicando como fazemos tudo em casa – de uma receita de pão até uma aula de ginástica, passando pelas onipresentes lives?

Uma boa dica para entender como seria esse universo paralelo vem justamente de quem primeiro sofreu com o coronavírus: a China. Entre 2002 e 2003, o país asiático já tinha sido paralisado por outra epidemia, a da Sars. Os chineses ficaram trancados em casa para se proteger e o movimento acabou impulsionando o comércio eletrônico interno – o que deu musculatura para uma pequena empresa local se tornar um gigante global: o Alibaba. (O crescimento da empresa, de quebra, ajudou um investidor japonês a se tornar outro gigante. Seu nome era Masayoshi Son, o dono do SoftBank).

No começo dos anos 2000, as lan houses tiveram papel importante no acesso à internet e poderia ter virado desculpa para furar a quarentena

Aqui no Brasil, porém, o cenário era diferente: eram tempos em que apenas 12,8% das casas tinham acesso à internet, segundo a primeira pesquisa TIC Domicílios, realizada em 2005 pelo Núcleo de Informação e Comunicação (NIC.br). Do universo de casas conectadas, só 40% tinha uma conexão de banda larga. O resto? Internet discada, com a cobrança de pulsos a cada minutos. A maioria dos brasileiros conseguia mesmo acessar a rede pela escola, no trabalho, na casa de terceiros ou em espaços que vendiam justamente a presença online, por alguns instantes: as lan houses, que começavam a decolar na época.

“No início dos anos 2000, quem estava em quarentena era a internet”, diz Carlos Affonso Souza, diretor de Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio). Ele faz referência ao fato de que, além da conexão ser rara, ela também acontecia quase sempre por um computador de mesa (desktop), muitas vezes compartilhado pela família toda. “A gente precisava ir até onde a internet estava. Hoje, a rede nos acompanha pelo celular o tempo todo”, diz.

Para Souza, os dias numa quarentena em 2004 ou 2005 passariam a impressão de serem mais compridos, porque não estaríamos na internet sempre. “A percepção de tempo é alongada quando não estamos ansiosos e bombardeados por informação o tempo todo, como hoje”, afirma. O fato da conexão não ser ubíqua, por outro lado, talvez virasse uma desculpa tão importante para ‘furar’ o isolamento como levar o cachorro para passear. “Em 2005, as lan houses já estavam se transformando num importante ponto de acesso à internet. Você acha que um garoto não ia inventar uma história para ir até uma delas e jogar Dota ou Counter Strike?”, diz.

Outro efeito poderia ter acontecido é a inclusão online e nas redes sociais de usuários mais velhos, algo que demorou anos para ocorrer. Em 2005, dois em cada três brasileiros conectados tinha entre 16 e 44 anos. “A questão é se as pessoas que têm hoje em dia 60, 70 anos, que estavam começando a ouvir falar de redes sociais em 2005, teriam virado usuárias”, diz diz Mike Pearl, autor do livro The Day It Finally Happens (O dia em que finalmente acontece, em tradução livre), que trata da possibilidade acontecimentos bizarros como o fim de antibióticos efetivos ou o contato com vida extraterrestres. “Isso poderia ter mudado muita coisa.”

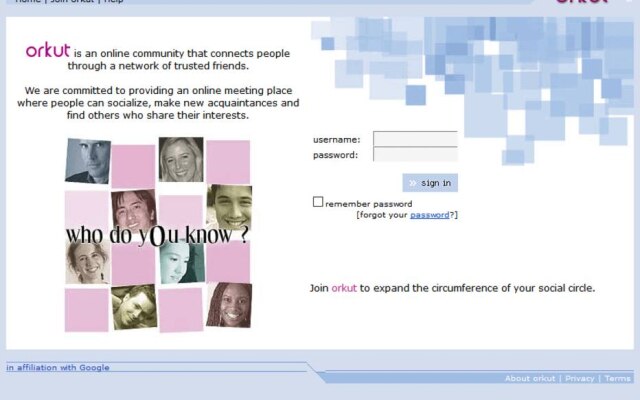

Orkut e blogs

Para quem estava online, é possível que boa parte do tédio fosse preenchida no Orkut – a rede social do Google havia sido criada em 2004 e, no ano seguinte, já estourava em popularidade no Brasil. (Para se ter ideia, anos depois, o site contava com uma base de 30 milhões de brasileiros entre seus usuários). “É possível que até notícias falsas sobre a pandemia, que hoje estão no WhatsApp, aparecessem em comunidades como ‘Verdades sobre a quarentena’, diz Souza.

Mais que isso: o Orkut poderia estar vivo até hoje, caso houvesse um interesse global pela plataforma em meio à quarentena. “Se houvesse sinais disso, o Google poderia ter se mexido”, diz Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia da empresa na América Latina. Mas a conta não era tão simples na época. No início dos anos 2000, o Google ainda lutava para fazer sua ferramenta de buscas ser algo rentável. O foco da empresa estava nisso – e não numa rede social com recadinhos e depoimentos.

Outra possibilidade, aventa Berthier, é de que o Orkut poderia ter sido um pioneiro das mensagens de voz. “O que aconteceu tardiamente na web foram os apps de mensagem. Isso era possível no mundo de 2005? Os contatos já estavam lá. Como seria baixado? Não sei. Um complicador seria entrar em acordo com algum grande fabricante de celular, mas era possível”, explica.

O serviço criado pelo engenheiro turco Orkut Buyukkokten, porém, não seria o único canal de expressão durante o isolamento. “Essa foi uma época em que os blogs estavam começando a perder fôlego, e a pandemia poderia ter revertido isso”, diz Pearl. “Escrever um texto e distribuir para os amigos seria mais prático do que mandar e-mails a todos. Haveria posts virais e uma geração de blogueiros famosos sobre a pandemia”, diz ele.

Uma pandemia no começo dos anos 2000 poderia ter mudado os rumos do serviços como o Orkut

Áudio, vídeo e foto

Para Ribeiro-Neto, também abusaríamos das imagens e dos vídeos, a despeito da baixa resolução. “Somos uma espécie grupal, que se desestabiliza quando passa muito tempo isolada. Num momento de crise e dor, suplantaríamos as deficiências tecnológicas para produzir conexões”, diz ele. Teria sido a chance para que câmeras digitais rudimentares – como a Powershot, da Canon, e a Cybershot, da Sony – se tornassem mais populares. E com elas, os sites de fotos, como o Fotolog e o Flogão.

Para muita gente, uma quarentena no início dos anos 2000 talvez fosse basicamente um período de conexão por voz, um último suspiro da era do telefone. As videochamadas ainda eram algo restrito. O Skype, por exemplo, foi criado em 2003. Os primeiros notebooks com câmera embutida começavam a chegar às lojas em preços proibitivos e as webcams da época tinham resolução sofrível. “Em contrapartida, nessa época era estranho não ter uma linha de telefonia fixa. Meus pais não me mandavam SMS ou e-mails para assuntos de família. Eles ligavam. Naquela época, redes sociais era um hábito vergonhoso só de adolescentes”, diz Pearl.

Havia o SMS, claro, mas ele era caro. “O modelo de telefonia na época fazia uma cobrança separada entre ligações e mensagens. Cada mensagem custava, o que não incentivava seu uso”, lembra Renato Franzin, professor da USP.

Ele vai além: pedidos na pizzaria do bairro seriam no bom e velho gancho do telefone. Delivery online, na época, até chegou a existir, mas era de difícil execução por gargalos nos sistemas de pedidos e de pagamentos. “Os entregadores não poderiam carregar a maquininha do cartão, pois elas estavam vinculadas a uma linha fixa de telefonia”, lembra Franzin. Tudo teria de ser pago no dinheiro ou no cheque – lembra dele?

Câmeras como a PowerShot, da Canon, poderiam ter ajudado na produção de conteúdo numa pandemia no começo dos anos 2000

O último adeus

Se por um lado, uma quarentena no início dos anos 2000 poderia ter forçado um movimento de acesso e inclusão e criado caminhos inimagináveis para a tecnologia, por outro ela poderia ser o canto do cisne da vida offline pra muita gente. “As pessoas com mais dinheiro estariam parcialmente conectadas, e as mais pobres, offline. É como hoje, mas em proporções diferentes. Mas acredito que os mais ricos acima de 35 anos, nesse cenário paralelo, estariam offline. Minha sensação é de que as pessoas assistiriam muita TV”, diz Pearl.

Ele tem bons motivos para acreditar nisso. O YouTube havia surgido apenas em 2005, ainda sem a infraestrutura e o conteúdo suficientes para atrair um grande volume de pessoas. Já a Netflix era uma locadora de DVDs pelo correio, apenas nos EUA. O consumo de conteúdo digital era representado majoritariamente pelo download ilegal de músicas. Os vídeos ainda eram exceção, embora no mundo offline os tocadores de DVD estivessem em alta.

“Talvez a quarentena de 2005 fosse a última chance que o mundo analógico teria para impedir a vitória acachapante do digital. Talvez, muitos voltassem para os livros”, diz Souza, do ITS-Rio. “E, quando fôssemos à internet, passaríamos mais tempo com aquilo que escolhemos ver. Valorizaríamos mais o conteúdo que fomos buscar na rede.”