Estudos mostram como a fotografia moldou a forma de ver o mundo

MAURICIO PULS | ED. 254 | ABRIL 2017

Podcast: Lívia Aquino

00:00 / 12:18

Inventada na primeira metade do século XIX, a fotografia revolucionou a memória coletiva: graças às máquinas, surgiu a possibilidade de criar um suporte objetivo para as recordações. Os fotógrafos de estúdio se multiplicaram e começaram a abastecer as residências das famílias prósperas com retratos em poses solenes.

“A fotografia aos poucos se inseriu na vida cotidiana, construindo narrativas visuais, como os álbuns de família”, observa a historiadora Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (MP-USP). “Ao registrar os ritos familiares (batizados, casamentos e formaturas) e os momentos de ruptura (nascimentos, funerais e separações), tais narrativas reforçavam as identidades pessoais e os laços comunitários e davam aos indivíduos a consciência das mudanças trazidas pelo tempo.”

A difusão da fotografia entrou em nova fase a partir de 1888, quando o norte-americano George Eastman lançou um aparelho mais barato e de fácil manuseio: a câmera Kodak. Com ela, as pessoas podiam produzir suas próprias imagens sem recorrer a profissionais. Nessa mesma época, as viagens turísticas – anteriormente um privilégio de poucos – estavam se tornando acessíveis às demais classes sociais devido ao surgimento de novos meios de transporte (navios a vapor, trens, automóveis) e da concessão de férias remuneradas aos assalariados.

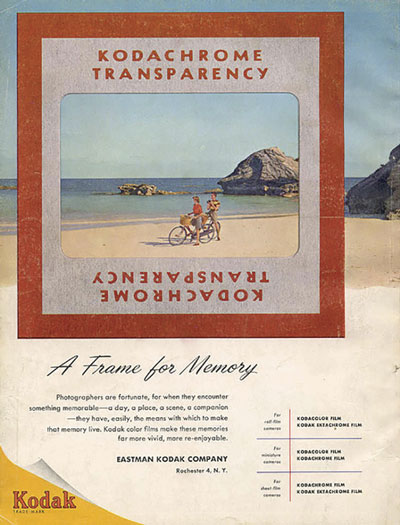

O fundador da Kodak percebeu que existia aí um grande mercado para as câmeras portáteis e investiu pesadamente em campanhas publicitárias para convencer o público de que férias não fotografadas eram férias desperdiçadas. Graças à fotografia, cada família podia agora ostentar seu status de turista.

Lívia Aquino mostra como a fotografia e o turismo se entrelaçaram como objetos de desejo. “A fotografia e o turismo nos disciplinaram”, opina a pesquisadora, cujo livro é resultado de sua tese de doutorado realizado na Unicamp. Para ela, planejar a viagem, fotografá-la à exaustão, levar as fotos ao laboratório, montar os álbuns ou os slides, reunir parentes e amigos para exibir as imagens eram práticas que compunham um ritual familiar. “São normas que não soam como normas”, diz, “porque as pessoas as aceitam de forma voluntária, movidas por seus anseios de reconhecimento social”.

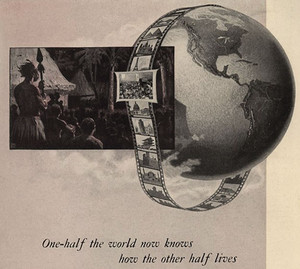

Converter-se num fotógrafo amador trazia benefícios para a autoimagem. Os anúncios da Kodak apresentavam o fotógrafo como um homem destemido, um “caçador” de imagens. “George Eastman era um caçador de animais selvagens, tinha muitos troféus. Dizia que a fotografia substituía a caça. Isso está na base da fotografia amadora. Seu primeiro slogan foi: ‘Você aperta o gatilho, e a gente faz o resto’.” As campanhas da Kodak dividiam o mundo entre as pessoas que viam e as que apenas eram vistas, como dizia o slogan “Metade do mundo agora sabe como vive a outra metade”. Ter uma câmera era um sinal de distinção social.

A identificação do fotógrafo como um caçador teve impacto no imaginário popular e esse profissional se converteu no protagonista de numerosas obras de ficção. Algumas delas foram estudadas por Gabriela Coppola em sua tese “Através do fotógrafo: Intercorrências do ser, agir e olhar em narrativas de personagens fotógrafos”, defendida em 2015 na Unicamp. À Pesquisa FAPESP, Gabriela disse que a fascinação suscitada pelo fotógrafo provém de seu poder de conservar “o tempo e a memória das pessoas e dos fatos”. Há também o outro lado: ele pode retratar uma pessoa da maneira como ela mais deseja, embora seja capaz igualmente de arruinar a sua imagem. Nas narrativas sobre os fotógrafos, os personagens (como os protagonistas dos filmes Blow up, de Michelangelo Antonioni, Palermo shooting, de Wim Wenders, e O homem aranha, de Sam Raimi), são ocidentais de pele clara, talvez porque “a própria história da fotografia é composta em sua maioria por homens com essas características”, afirma Gabriela. No Brasil o quadro é o mesmo: das 11 telenovelas da Rede Globo listadas, esses papéis eram desempenhados, na sua grande maioria, por homens brancos.

Fotos em museus

No Brasil da Primeira República (1889-1930), as câmeras ainda eram aparelhos relativamente caros, conta a historiadora Zita Possamai, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Autora da tese de doutorado “Cidade fotografada: Memória e esquecimento nos álbuns fotográficos de Porto Alegre, décadas de 1920 e 1930”, defendida na UFRGS em 2005, ela assinala que “a câmera fotográfica era um objeto de valor entre os pertences dos lares e, certamente, estava restrita às camadas mais abastadas da população”.

No Brasil da Primeira República (1889-1930), as câmeras ainda eram aparelhos relativamente caros, conta a historiadora Zita Possamai, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Autora da tese de doutorado “Cidade fotografada: Memória e esquecimento nos álbuns fotográficos de Porto Alegre, décadas de 1920 e 1930”, defendida na UFRGS em 2005, ela assinala que “a câmera fotográfica era um objeto de valor entre os pertences dos lares e, certamente, estava restrita às camadas mais abastadas da população”.

Essa ostentação se tornou mais sutil à medida que as câmeras fotográficas foram se massificando. “No século XIX as poses rígidas e com lugares bem determinados não eram resultado só de condições técnicas, mas pretendiam explicitar claramente os lugares sociais ocupados por cada personagem. Posteriormente, as fotos ‘espontâneas’ que entraram em voga no século XX tendiam a dissimular esses sinais de distinção, sem, contudo, eliminá-los”, explica Solange. Os retratos perderam a aura solene, inspirada nos quadros dos pintores acadêmicos do século XIX, e adquiriram uma entonação mais natural.

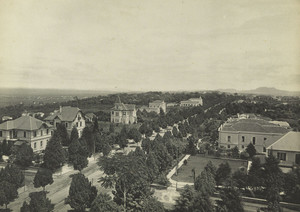

A democratização da imagem não afetou somente os retratos: o mundo passou a ser visto de modo menos simétrico e um tanto caótico. No livro Fotografia e cidade (Mercado das Letras, 1997), Solange e a também historiadora do MP-USP Vania Carneiro de Carvalho analisaram os álbuns de fotografias em dois momentos: nas duas primeiras décadas do século XX e nas comemorações do IV Centenário. Solange diz que, na Primeira República, as clássicas fotos do suíço Guilherme Gaensly valorizavam “a ordenação retilínea e a uniformidade dos lotes por meio de tomadas diagonais que promovem uma articulação dos planos fotográficos por meio da contiguidade espacial”, representada por árvores alinhadas, pelo meio-fio ou pelos trilhos dos bondes.

Já nas imagens da década de 1950, a cidade surge mais fragmentada: “Os planos fotográficos são articulados por sobreposições, e efeitos de contraste de luzes e escalas evidenciam as características da arquitetura moderna dos edifícios da região central de São Paulo”, analisam Solange e Vania no livro. Em resumo: “A verticalização, os transeuntes urbanos em movimento e a cidade em permanente construção são temas por excelência dos álbuns dos anos 1950, que dialogavam com o repertório formal da fotografia moderna em contraste com a cidade racionalmente arranjada que os álbuns da década de 1910 dão a conhecer”.

O novo olhar trazido pela fotografia, contudo, demorou a ser absorvido pelas instituições ligadas à arte. “A fotografia entrou nos museus de arte já em meados do século XIX, mas unicamente como uma ferramenta de reprodução e difusão das obras de arte”, esclarece a historiadora de arte Helouise Costa, do Museu de Arte Contemporânea da USP.

No fim do século XIX, os fotógrafos apontavam as qualidades do novo meio, mas não conseguiam sensibilizar as instituições, que viam no caráter mecânico das fotos e na sua reprodutibilidade atributos incompatíveis com a arte. Isso levou os modernistas a tentar dar uma aura estética às fotos limitando sua tiragem e destacando “a ideia de originalidade e autoria”, conta Helouise.

Foi preciso esperar décadas para que a fotografia entrasse nos museus. O primeiro foi o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York: começou a realizar exposições de fotos em 1932 e criou um departamento de fotografia em 1940. Segundo Helouise, na década de 1960 a fotografia foi incorporada pela arte contemporânea, seja nos desdobramentos da pop art, que fez da reprodutibilidade a base da sua poética, seja nas diferentes práticas da arte conceitual, que colocaram em xeque a autonomia da obra de arte. “No Brasil, o reconhecimento da fotografia pelo circuito artístico começa com o surgimento dos museus modernos no final da década de 1940 e a criação da Bienal de São Paulo no início dos anos 1950.”

Com a internet e os telefones celulares, os retratos das horas de lazer e as coleções de slides ganharam o mundo. “É importante entender”, diz Solange, “que esse presente saturado de imagens digitais compartilhadas nas redes sociais tem uma história, está assentado em práticas anteriores”. A Kodak desapareceu, mas o dispositivo que engendrou práticas sociais ligadas à fotografia sobreviveu. “O dispositivo sobreviveu, passou para outros meios”, ressalta Lívia. “Quando abrimos nossa timeline no Facebook, ela lembra o que temos de recordar como uma projeção de slides.”

Projeto

O imaginário do turista: Relações entre fotografia e memória (nº 10/07961-8); Modalidade Bolsa de Doutorado; Pesquisadora responsável Iara Lis Franco Schiavinatto (Unicamp); Beneficiária Lívia Afonso de Aquino; Investimento R$ 127.003,87.

O imaginário do turista: Relações entre fotografia e memória (nº 10/07961-8); Modalidade Bolsa de Doutorado; Pesquisadora responsável Iara Lis Franco Schiavinatto (Unicamp); Beneficiária Lívia Afonso de Aquino; Investimento R$ 127.003,87.

Artigos científicos

COSTA, H. e LIMA, S. F. Da fotografia como arte à arte como fotografia: A experiência do Museu de Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. v. 16, n. 2. jul/dez. 2008.

POSSAMAI, Z. R. Narrativas fotográficas sobre a cidade. Revista Brasileira de História. v. 27, n. 53. jan/jun. 2007.

CARVALHO, V. C. et al. Fotografia no museu: O projeto de curadoria da coleção Militão Augusto de Azevedo. Anais do Museu Paulista. On-line. 1997.

COSTA, H. e LIMA, S. F. Da fotografia como arte à arte como fotografia: A experiência do Museu de Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. v. 16, n. 2. jul/dez. 2008.

POSSAMAI, Z. R. Narrativas fotográficas sobre a cidade. Revista Brasileira de História. v. 27, n. 53. jan/jun. 2007.

CARVALHO, V. C. et al. Fotografia no museu: O projeto de curadoria da coleção Militão Augusto de Azevedo. Anais do Museu Paulista. On-line. 1997.

Livros

AQUINO, L. Picture ahead: A Kodak e a construção do turista-fotógrafo. Autopublicado com o apoio do Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, 2016, 264 p. Disponível para ser baixado gratuitamente

LIMA, S. F. e CARVALHO, V. C. Fotografia e cidade: Da razão urbana à lógica do consumo. Álbuns de São Paulo (1887-1954). Campinas: Mercado das Letras, 1997, 272 p.

AQUINO, L. Picture ahead: A Kodak e a construção do turista-fotógrafo. Autopublicado com o apoio do Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, 2016, 264 p. Disponível para ser baixado gratuitamente

LIMA, S. F. e CARVALHO, V. C. Fotografia e cidade: Da razão urbana à lógica do consumo. Álbuns de São Paulo (1887-1954). Campinas: Mercado das Letras, 1997, 272 p.