[RESUMO] Há 10 anos, em 8 de julho de 2014, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o futebol brasileiro sofreu a maior humilhação de sua história: a goleada de 7 a 1 para a Alemanha, em partida de semifinal da Copa. A hecatombe esportiva não só estremeceu um pilar central da identidade nacional —a excelência dentro dos gramados, cada vez mais distante da seleção pentacampeã— como também entrou no vocabulário do país como metáfora do clima de desesperança instalado na última década na vida brasileira.

No ambicioso ensaio "Veneno Remédio" (Companhia das Letras), lançado em 2008, José Miguel Wisnik começa a tecer os múltiplos fios de sua reflexão sobre o futebol como fato cultural global com uma constatação que, quase desencorajadora para a dificuldade da empreitada, acaba por valorizá-la, numa ambivalência que está no cerne do livro e do próprio esporte: talvez estivesse escrevendo para ninguém.

Como assim, ninguém? É que os amantes do futebol não gostam de refletir criticamente sobre ele, e quem cultiva o pensamento crítico esnoba o futebol (nada impedindo os dois lados de conviverem na mesma pessoa, alternadamente). "Tudo isso, por si só", escreve Wisnik, "já daria um belo assunto: o futebol como o nó cego em que a cultura e a sociedade se expõem no seu ponto ao mesmo tempo mais visível e invisível".

Essa incompreensão mútua entre pares que podem ser equacionados como alma e razão, turbilhão emocional e linguagem cartesiana, dificultou uma tarefa que seria posta diante da cultura brasileira seis anos após a publicação do livro: a de providenciar curativos para a funda ferida narcísica infligida pela seleção alemã no dia 8 de julho de 2014, em Belo Horizonte, em partida válida por uma das semifinais da segunda Copa do Mundo sediada pelo Brasil.

O 7 a 1 foi, como se sabe, um resultado aberrante —provavelmente o mais extraordinário da história esportiva em todos os tempos, por envolver a completa e humilhante aniquilação da mais vitoriosa seleção do esporte mais popular do mundo, em sua própria casa, por aquela que é sua principal desafiante. Trata-se de algo muito sério, e tão mais sério quanto mais risível.

"O ridículo desonra mais do que a desonra", disse La Rochefoucauld em uma de suas máximas, três séculos e meio antes do 7 a 1. Imagine-se então uma desonra impensável no tempo do nobre francês, transmitida ao vivo para uma audiência planetária e recaindo sobre um país especialmente vulnerável, ciclotímico, de glórias escassas.

Periférico e pobre, semianalfabeto e acossado por surtos periódicos de autoritarismo militar, com saneamento básico atrasado em mais de um século e milionários filistinos que passam férias em Miami, o Brasil encontrou no reconhecimento internacional à excelência de seu futebol e sua música popular dois pilares de identidade nacional, sustentáculos de uma autoestima de resto vacilante. Foi numa dessas vigas que os sete gols alemães —de Müller, Klose, Kroos (2), Khedira e Schürrle (2)— provocaram fissuras talvez remediáveis, talvez não.

No décimo aniversário do desastre, os sinais não são animadores. Em contraste com uma hecatombe esportiva de dimensões semelhantes, o lendário Maracanaço, o 7 a 1 não levou o Brasil ao luto, mas ao recalque. Se a derrota de 1950 foi meticulosa e obsessivamente vivida como tragédia por um país que tinha como melhor resultado internacional um terceiro lugar na Copa de 1938, a tragicomédia de 2014 já era piada antes mesmo do apito final.

Para retomar a oposição apresentada acima, os amantes do jogo reagiram ao impensável com uma simulação de leveza e deboche que, esgotado o prazo regulamentar dos memes, deu lugar ao silêncio; enquanto isso, os críticos usavam o mesmo deboche para reafirmar seus conceitos sobre a frivolidade e a alienação promovidas pela paixão esportiva, da qual sempre tirou proveito uma súcia de cartolas e empresários. (Mais uma vez, nada impede a mesma pessoa de alternar as duas visões.)

Se os torcedores optaram por tratar o resultado como acidente cômico, sem importância real, os críticos viram nele o bem-vindo golpe fatal numa ilusão coletiva que já morria tarde. E assim o 7 a 1 foi morar naquele nó cego apontado por Wisnik. Ocorre que, como todo nó cego, esse não deixa de existir por ser invisível.

Freud ensinou que o recalcado sempre volta sob outras formas, e a derrota ridícula de 2014, sobre a qual pouco se pensou e se escreveu em dez anos, deixou sua marca na linguagem. O 7 a 1 entrou para o vocabulário brasileiro —tudo indica que para ficar— como substantivo masculino (para o qual os gramáticos conservadores talvez recomendassem a grafia sete-a-um), metáfora cristalizada, sinônimo galhofeiro de derrocada surpreendente mas fragorosa, total, inapelável.

Entre os placares do futebol, apenas o 0 a 0 tinha merecido até então essa entronização na linguagem comum; no caso, para indicar um esforço que não dá em nada, promessa que se frustra por inteiro, quase sempre em contexto sexual. No entanto, se no 0 a 0 nada acontece, no 7 a 1 acontece tudo —contra nós.

É provável que, impacto esportivo à parte, um detalhe contingente tenha contribuído para o sucesso da expressão: o 7. Conta de mentiroso, revestido de sentidos mitológicos e sagrados desde tempos imemoriais, o 7 é o número das cabeças da besta do Apocalipse e das maravilhas do mundo antigo, por exemplo. Se os alemães, em vez de afrouxar claramente a pressão no segundo tempo da partida, tivessem marcado oito ou mesmo dez gols (não teria sido difícil), a derrota brasileira seria mais acachapante, mas talvez o placar ressoasse menos.

"Tremendo 7 a 1!", passou-se a dizer diante de catástrofes que nada tinham de esportivas —e que, por coincidência ou alguma misteriosa sincronicidade de fatores históricos, não deram sossego ao orgulho nacional nos anos seguintes.

O rompimento da barragem de Mariana, em 2015, foi um macabro 7 a 1 que em 2019 se repetiu com agravantes em Brumadinho. Entre uma tragédia e outra, o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018, goleou nosso patrimônio histórico e nossa dignidade como nação.

"É um 7 a 1 por dia!", ouvia-se nas esquinas de todo o país, enquanto a política brasileira entrava em parafuso. Num processo que já vinha em curso antes da Copa, iniciado com as gigantescas manifestações populares de 2013, o Brasil foi do impeachment de Dilma Rousseff à eleição de Jair Bolsonaro, um político de extrema direita abertamente hostil à democracia, em apenas quatro anos.

"Gol da Alemanha!", demos de exclamar amargamente, numa variante talhada para evitar o desgaste do 7 a 1 por excesso de uso, enquanto um presidente negacionista contribuía para que o número de brasileiros mortos na pandemia de Covid-19 viesse a passar de 700 mil.

O vandalismo golpista do 8 de janeiro de 2023, quando uma multidão de bolsonaristas invadiu a Praça dos Três Poderes uma semana após a posse de Lula, a maioria de camisa amarela da seleção, foi 7 a 1 ao cubo.

Que fique claro: não se trata de estabelecer relações de causa e efeito entre eventos tão disparatados, o que seria uma rendição absurda ao pensamento mágico. Metáforas são metáforas. A ideia é apontar um fenômeno de linguagem que traduz como poucos o sombrio clima de desesperança e até de cinismo instalado nos últimos dez anos na vida brasileira —do qual a maior derrota da história do nosso esporte é emblema e parte fundamental.

De volta ao que se passa nos campos de futebol, é possível que a decadência da seleção pentacampeã do mundo, cujos sinais vêm se multiplicando há anos e neste momento cintilam com força na Copa América, seja inevitável. Máquina bilionária rendida à lógica do hiperconsumo, o futebol globalizado tem sede na Europa e vem transformando as velhas escolas nacionais, que davam sabor inconfundível às Copas, numa pasta mais ou menos uniforme.

Esse modelo reserva ao Brasil, formador de bons atletas em quantidade e craques de vez em quando, o papel de fornecedor de mão de obra —espelhando o de exportador de matéria-prima em outros ramos da atividade econômica.

Como os produtos da indústria de ponta, o melhor futebol é fabricado no exterior. Além das limitações estruturais impostas pelo mercado global, a falta de uma política que espane as velhas teias politiqueiras de nossa gestão esportiva condena o antigo "país do futebol" a se manter à margem.

Tudo isso ajuda a explicar o progressivo deslocamento, da seleção para os clubes locais, da paixão preferencial dos torcedores. O fato de ter há anos como líder e único supercraque um adulto infantilizado como Neymar e o sequestro da camisa amarela pelo bolsonarismo são, nesse quadro de perda de prestígio do "time da CBF", tanto efeitos quanto causas.

Nada disso, porém, justifica menosprezar o 7 a 1 ou tratá-lo como um benfazejo choque de realidade. Sendo obviamente um mito, o "país do futebol" está longe de ter sido uma mentira. Pelo contrário, construiu-se historicamente —e o próprio mito, uma vez instalado na cultura, passa a influenciar a história também.

Conforme descrita com maestria por Mario Filho no clássico "O Negro no Futebol Brasileiro" (1947, Mauad X), a epopeia de afirmação do futebol brasileiro ao longo do século 20 é uma bonita história de ocupação de espaços por jogadores pobres, em sua maioria negros, e da construção de uma marca de excelência de alcance planetário —uma marca cuja força, em grande parte, ainda se mantém.

O sociólogo Gilberto Freyre viu no estilo brasileiro de jogar o esporte criado por aristocratas ingleses "a capoeiragem e o samba". Otimismo racial datado? Talvez sim; de um modo ou de outro, história.

Deixar tudo isso se perder na geleia geral de um amuo com fascistas de amarelo ou com a vida de luxo e ostentação levada por jogadores deslumbrados significa jogar fora não apenas o bebê com a água do banho, mas também a banheira e as próprias noções básicas de higiene.

Encarar o desafio de pensar o 7 a 1 exige reconhecer que, longe de ter sido um acidente imprevisível, ele foi a culminância de um processo: o derretimento de uma equipe que, mal treinada por uma comissão técnica de anciões, viu-se posta como anfitriã diante da obrigação de vencer a qualquer custo.

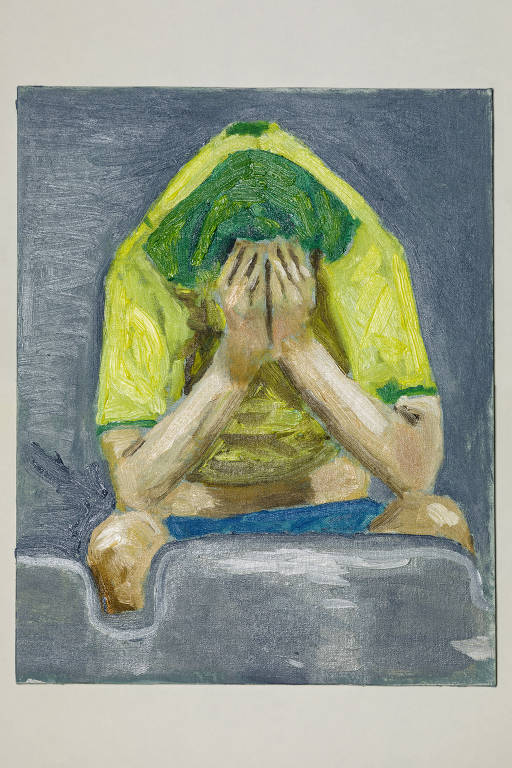

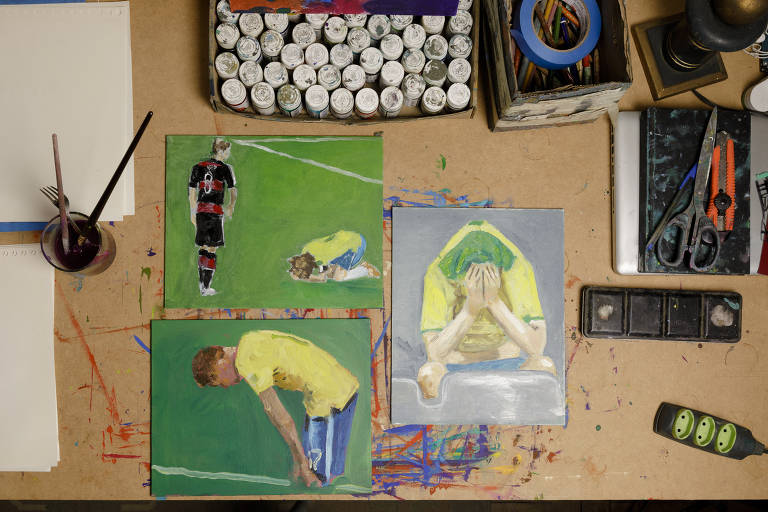

Comovidos demais, esgoelando-se ao cantar o Hino Nacional à capela e debulhando-se em lágrimas —o capitão Thiago Silva à frente— a cada partida, os jogadores buscavam no doping emocional o que sabiam lhes faltar em preparo.

Vinham avançando na competição aos trancos e, contra a forte Alemanha —que terminaria por levantar a taça—, ainda mais fragilizados pela perda do contundido Neymar, desmoronaram espetacularmente. Há lições a serem tiradas daí, entre elas a de que, sem uma preparação atualizada e muito trabalho, o tal "coração na ponta das chuteiras" que os locutores esportivos exaltam é uma maneira garantida de morrer de infarto.

Contudo, antes de começar a pensar em como o 7 a 1 pode ajudar a seleção a reencontrar um caminho virtuoso, será preciso parar de fingir que o resultado humilhante não existiu ou não teve importância. Teve —e descomunal. Enfrentar esse tabu teria a vantagem extra de nos permitir fazer justiça ao solitário gol do Oscar.

Marcado em jogada individual no último minuto do tempo regulamentar, quando a desgraça estava mais do que consumada, aquilo que chamam, com boas razões, de "gol de honra" exigiu do ótimo meia formado no São Paulo uma força moral que eu não sei de onde terá saído. É triste que o 1 do 7 a 1 nunca tenha sido reconhecido pelo que representou naquele dia funesto: a única prova de que o futebol brasileiro, estrebuchando ali, todo esculachado, não ia morrer tão facilmente.

ANATOMIA DE UMA QUEDA

ANTES

Jogando em casa, o Brasil era tido como favorito na Copa de 2014. O treinador era Luiz Felipe Scolari, o mesmo do penta, em 2002.

Na primeira fase, o Brasil derrotou a Croácia (3 a 1), empatou com o México (0 a 0), e venceu Camarões (4 a 1). Nas oitavas de final, após empate (1 a 1), vencemos o Chile por 3 a 2 nos pênaltis. Nas quartas, eliminamos a Colômbia por 2 a 1

DURANTE

No Mineirão (BH), em 8/7, Brasil e Alemanha se enfrentaram na semifinal. Às 17h daquele dia começava o 7 a 1, pior desastre do esporte brasileiro.

Gols da Alemanha

O time abriu o placar do jogo aos 11 minutos (Thomas Müller). Numa inacreditável sequência de seis minutos marcou mais quatro: aos 23 (Miroslav Klose), aos 24 (Toni Kroos), aos 26 (de novo Kroos) e aos 29 (Sami Khedira). No segundo tempo, o 6º gol veio aos 69 minutos (André Schürrle). E o fatídico 7º apareceu aos 79 (Schürrle, mais uma vez)

Gol do Brasil

O solitário, chorado e mais desprezado gol brasileiro em uma Copa veio literalmente aos 45 do segundo tempo, no último minuto regulamentar, dos pés do meio-campista Oscar

DEPOIS

Em 12/7, no Estádio Nacional de Brasília, Brasil terminou o torneio em 4º lugar, após nova surra: 3 a 0 para Holanda. Desde então, a seleção brasileira teve poucos momentos de brilho. Terminou em 6º lugar na Copa de 2018 e 7º na de 2022.

Na final de 2014, a Alemanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, no Maracanã (Rio) e conquistou seu tetracampeonato