“O capitalismo é uma religião, e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto é o dinheiro”, afirma Giorgio Agamben, em entrevista concedida a Peppe Salvà e publicada por Ragusa News, 16-08-2012.

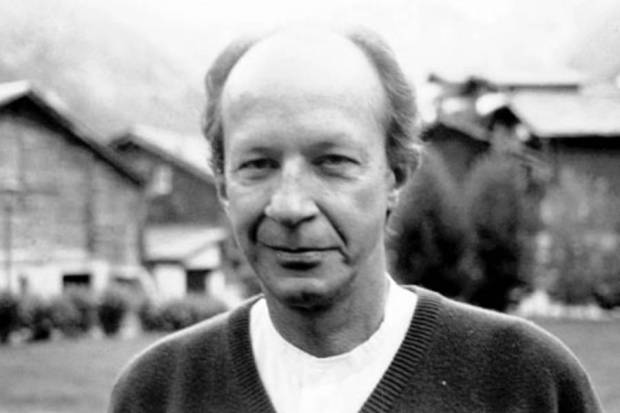

Giorgio Agamben é um dos maiores filósofos vivos. Amigo de Pasolini e de Heidegger, foi definido pelo Times e pelo Le Monde como uma das dez mais importantes cabeças pensantes do mundo. Pelo segundo ano consecutivo ele transcorreu um longo período de férias em Scicli, na Sicília, Itália, onde concedeu a entrevista.

Segundo ele, “a nova ordem do poder mundial funda-se sobre um modelo de governabilidade que se define como democrática, mas que nada tem a ver com o que este termo significava em Atenas”. Assim, “a tarefa que nos espera consiste em pensar integralmente, de cabo a cabo, aquilo que até agora havíamos definido com a expressão, de resto pouco clara em si mesma, “vida política”, afima Agamben.

A tradução é de Selvino J. Assmann, professor de Filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC [e tradutor de três das quatro obras de Agamben publicadas pela Boitempo], para o site do Instituto Humanitas Unisinos.

***

O governo Monti invoca a crise e o estado de necessidade, e parece ser a única saída tanto da catástrofe financeira quanto das formas indecentes que o poder havia assumido na Itália. A convocação de Monti era a única saída, ou poderia, pelo contrário, servir de pretexto para impor uma séria limitação às liberdades democráticas?

“Crise” e “economia” atualmente não são usadas como conceitos, mas como palavras de ordem, que servem para impor e para fazer com que se aceitem medidas e restrições que as pessoas não têm motivo algum para aceitar. “Crise” hoje em dia significa simplesmente “você deve obedecer!”. Creio que seja evidente para todos que a chamada “crise” já dura decênios e nada mais é senão o modo normal como funciona o capitalismo em nosso tempo. E se trata de um funcionamento que nada tem de racional.

Para entendermos o que está acontecendo, é preciso tomar ao pé da letra a ideia de Walter Benjamin, segundo o qual o capitalismo é, realmente, uma religião, e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto é o dinheiro. Deus não morreu, ele se tornou Dinheiro. O Banco – com os seus cinzentos funcionários e especialistas – assumiu o lugar da Igreja e dos seus padres e, governando o crédito (até mesmo o crédito dos Estados, que docilmente abdicaram de sua soberania), manipula e gere a fé – a escassa, incerta confiança – que o nosso tempo ainda traz consigo. Além disso, o fato de o capitalismo ser hoje uma religião, nada o mostra melhor do que o titulo de um grande jornal nacional (italiano) de alguns dias atrás: “salvar o euro a qualquer preço”. Isso mesmo, “salvar” é um termo religioso, mas o que significa “a qualquer preço”? Até ao preço de “sacrificar” vidas humanas? Só numa perspectiva religiosa (ou melhor, pseudo-religiosa) podem ser feitas afirmações tão evidentemente absurdas e desumanas.

A crise econômica que ameaça levar consigo parte dos Estados europeus pode ser vista como condição de crise de toda a modernidade?

A crise atravessada pela Europa não é apenas um problema econômico, como se gostaria que fosse vista, mas é antes de mais nada uma crise da relação com o passado. O conhecimento do passado é o único caminho de acesso ao presente. É procurando compreender o presente que os seres humanos – pelo menos nós, europeus – são obrigados a interrogar o passado. Eu disse “nós, europeus”, pois me parece que, se admitirmos que a palavra “Europa” tenha um sentido, ele, como hoje aparece como evidente, não pode ser nem político, nem religioso e menos ainda econômico, mas talvez consista nisso, no fato de que o homem europeu – à diferença, por exemplo, dos asiáticos e dos americanos, para quem a história e o passado têm um significado completamente diferente – pode ter acesso à sua verdade unicamente através de um confronto com o passado, unicamente fazendo as contas com a sua história.

O passado não é, pois, apenas um patrimônio de bens e de tradições, de memórias e de saberes, mas também e sobretudo um componente antropológico essencial do homem europeu, que só pode ter acesso ao presente olhando, de cada vez, para o que ele foi. Daí nasce a relação especial que os países europeus (a Itália, ou melhor, a Sicília, sob este ponto de vista é exemplar) têm com relação às suas cidades, às suas obras de arte, à sua paisagem: não se trata de conservar bens mais ou menos preciosos, entretanto exteriores e disponíveis; trata-se, isso sim, da própria realidade da Europa, da sua indisponível sobrevivência. Neste sentido, ao destruírem, com o cimento, com as autopistas e a Alta Velocidade, a paisagem italiana, os especuladores não nos privam apenas de um bem, mas destroem a nossa própria identidade. A própria expressão “bens culturais” é enganadora, pois sugere que se trata de bens entre outros bens, que podem ser desfrutados economicamente e talvez vendidos, como se fosse possível liquidar e por à venda a própria identidade.

Há muitos anos, um filósofo que também era um alto funcionário da Europa nascente, Alexandre Kojève, afirmava que o homo sapiens havia chegado ao fim de sua história e já não tinha nada diante de si a não ser duas possibilidades: o acesso a uma animalidade pós-histórica (encarnado pela american way of life) ou o esnobismo (encarnado pelos japoneses, que continuavam a celebrar as suas cerimônias do chá, esvaziadas, porém, de qualquer significado histórico). Entre uma América do Norte integralmente re-animalizada e um Japão que só se mantém humano ao preço de renunciar a todo conteúdo histórico, a Europa poderia oferecer a alternativa de uma cultura que continua sendo humana e vital, mesmo depois do fim da história, porque é capaz de confrontar-se com a sua própria história na sua totalidade e capaz de alcançar, a partir deste confronto, uma nova vida.

A sua obra mais conhecida, Homo Sacer, pergunta pela relação entre poder político e vida nua, e evidencia as dificuldades presentes nos dois termos. Qual é o ponto de mediação possível entre os dois pólos?

Minhas investigações mostraram que o poder soberano se fundamenta, desde a sua origem, na separação entre vida nua (a vida biológica, que, na Grécia, encontrava seu lugar na casa) e vida politicamente qualificada (que tinha seu lugar na cidade). A vida nua foi excluída da política e, ao mesmo tempo, foi incluída e capturada através da sua exclusão. Neste sentido, a vida nua é o fundamento negativo do poder. Tal separação atinge sua forma extrema na biopolítica moderna, na qual o cuidado e a decisão sobre a vida nua se tornam aquilo que está em jogo na política. O que aconteceu nos estados totalitários do século XX reside no fato de que é o poder (também na forma da ciência) que decide, em última análise, sobre o que é uma vida humana e sobre o que ela não é. Contra isso, se trata de pensar numa política das formas de vida, a saber, de uma vida que nunca seja separável da sua forma, que jamais seja vida nua.

O mal-estar, para usar um eufemismo, com que o ser humano comum se põe frente ao mundo da política tem a ver especificamente com a condição italiana ou é de algum modo inevitável?

Acredito que atualmente estamos frente a um fenômeno novo que vai além do desencanto e da desconfiança recíproca entre os cidadãos e o poder e tem a ver com o planeta inteiro. O que está acontecendo é uma transformação radical das categorias com que estávamos acostumados a pensar a política. A nova ordem do poder mundial funda-se sobre um modelo de governamentalidade que se define como democrática, mas que nada tem a ver com o que este termo significava em Atenas. E que este modelo seja, do ponto de vista do poder, mais econômico e funcional é provado pelo fato de que foi adotado também por aqueles regimes que até poucos anos atrás eram ditaduras. É mais simples manipular a opinião das pessoas através da mídia e da televisão do que dever impor em cada oportunidade as próprias decisões com a violência. As formas da política por nós conhecidas – o Estado nacional, a soberania, a participação democrática, os partidos políticos, o direito internacional – já chegaram ao fim da sua história. Elas continuam vivas como formas vazias, mas a política tem hoje a forma de uma “economia”, a saber, de um governo das coisas e dos seres humanos. A tarefa que nos espera consiste, portanto, em pensar integralmente, de cabo a cabo, aquilo que até agora havíamos definido com a expressão, de resto pouco clara em si mesma, “vida política”.

Acredito que atualmente estamos frente a um fenômeno novo que vai além do desencanto e da desconfiança recíproca entre os cidadãos e o poder e tem a ver com o planeta inteiro. O que está acontecendo é uma transformação radical das categorias com que estávamos acostumados a pensar a política. A nova ordem do poder mundial funda-se sobre um modelo de governamentalidade que se define como democrática, mas que nada tem a ver com o que este termo significava em Atenas. E que este modelo seja, do ponto de vista do poder, mais econômico e funcional é provado pelo fato de que foi adotado também por aqueles regimes que até poucos anos atrás eram ditaduras. É mais simples manipular a opinião das pessoas através da mídia e da televisão do que dever impor em cada oportunidade as próprias decisões com a violência. As formas da política por nós conhecidas – o Estado nacional, a soberania, a participação democrática, os partidos políticos, o direito internacional – já chegaram ao fim da sua história. Elas continuam vivas como formas vazias, mas a política tem hoje a forma de uma “economia”, a saber, de um governo das coisas e dos seres humanos. A tarefa que nos espera consiste, portanto, em pensar integralmente, de cabo a cabo, aquilo que até agora havíamos definido com a expressão, de resto pouco clara em si mesma, “vida política”.

O estado de exceção, que o senhor vinculou ao conceito de soberania, hoje em dia parece assumir o caráter de normalidade, mas os cidadãos ficam perdidos perante a incerteza na qual vivem cotidianamente. É possível atenuar esta sensação?

Vivemos há decênios num estado de exceção que se tornou regra, exatamente assim como acontece na economia em que a crise se tornou a condição normal. O estado de exceção – que deveria sempre ser limitado no tempo – é, pelo contrário, o modelo normal de governo, e isso precisamente nos estados que se dizem democráticos. Poucos sabem que as normas introduzidas, em matéria de segurança, depois do 11 de setembro (na Itália já se havia começado a partir dos anos de chumbo) são piores do que aquelas que vigoravam sob o fascismo. E os crimes contra a humanidade cometidos durante o nazismo foram possibilitados exatamente pelo fato de Hitler, logo depois que assumiu o poder, ter proclamado um estado de exceção que nunca foi revogado. E certamente ele não dispunha das possibilidades de controle (dados biométricos, videocâmeras, celulares, cartões de crédito) próprias dos estados contemporâneos. Poder-se-ia afirmar hoje que o Estado considera todo cidadão um terrorista virtual. Isso não pode senão piorar e tornar impossível aquela participação na política que deveria definir a democracia. Uma cidade cujas praças e cujas estradas são controladas por videocâmeras não é mais um lugar público: é uma prisão.

A grande autoridade que muitos atribuem a estudiosos que, como o senhor, investigam a natureza do poder político poderá trazer-nos esperanças de que, dizendo-o de forma banal, o futuro será melhor do que o presente?

Otimismo e pessimismo não são categorias úteis para pensar. Como escrevia Marx em carta a Ruge: “a situação desesperada da época em que vivo me enche de esperança”.

Otimismo e pessimismo não são categorias úteis para pensar. Como escrevia Marx em carta a Ruge: “a situação desesperada da época em que vivo me enche de esperança”.

Podemos fazer-lhe uma pergunta sobre a aula que o senhor deu em Scicli? Houve quem lesse a conclusão que se refere a Piero Guccione como se fosse uma homenagem devida a uma amizade enraizada no tempo, enquanto outros viram nela uma indicação de como sair do xeque-mate no qual a arte contemporânea está envolvida.

Trata-se de uma homenagem a Piero Guccione e a Scicli, pequena cidade em que moram alguns dos mais importantes pintores vivos. A situação da arte hoje em dia é talvez o lugar exemplar para compreendermos a crise na relação com o passado, de que acabamos de falar. O único lugar em que o passado pode viver é o presente, e se o presente não sente mais o próprio passado como vivo, o museu e a arte, que daquele passado é a figura eminente, se tornam lugares problemáticos. Em uma sociedade que já não sabe o que fazer do seu passado, a arte se encontra premida entre a Cila do museu e a Caribdis da mercantilização. E muitas vezes, como acontece nos templos do absurdo que são os museus de arte contemporânea, as duas coisas coincidem.

Trata-se de uma homenagem a Piero Guccione e a Scicli, pequena cidade em que moram alguns dos mais importantes pintores vivos. A situação da arte hoje em dia é talvez o lugar exemplar para compreendermos a crise na relação com o passado, de que acabamos de falar. O único lugar em que o passado pode viver é o presente, e se o presente não sente mais o próprio passado como vivo, o museu e a arte, que daquele passado é a figura eminente, se tornam lugares problemáticos. Em uma sociedade que já não sabe o que fazer do seu passado, a arte se encontra premida entre a Cila do museu e a Caribdis da mercantilização. E muitas vezes, como acontece nos templos do absurdo que são os museus de arte contemporânea, as duas coisas coincidem.

Duchamp talvez tenha sido o primeiro a dar-se conta do beco sem saída em que a arte se meteu. O que faz Duchamp quando inventa o ready-made? Ele toma um objeto de uso qualquer, por exemplo, um vaso sanitário, e, introduzindo-o num museu, o força a apresentar-se como obra de arte. Naturalmente – a não ser o breve instante que dura o efeito do estranhamento e da surpresa – na realidade nada alcança aqui a presença: nem a obra, pois se trata de um objeto de uso qualquer, produzido industrialmente, nem a operação artística, porque não há de forma alguma uma poiesis, produção – e nem sequer o artista, porque aquele que assina com um irônico nome falso o vaso sanitário não age como artista, mas, se muito, como filósofo ou crítico, ou, conforme gostava de dizer Duchamp, como “alguém que respira”, um simples ser vivo.

Em todo caso, certamente ele não queria produzir uma obra de arte, mas desobstruir o caminhar da arte, fechada entre o museu e a mercantilização. Vocês sabem: o que de fato aconteceu é que um conluio, infelizmente ainda ativo, de hábeis especuladores e de “vivos” transformou o ready-made em obra de arte. E a chamada arte contemporânea nada mais faz do que repetir o gesto de Duchamp, enchendo com não-obras e performances em museus, que são meros organismos do mercado, destinados a acelerar a circulação de mercadorias, que, assim como o dinheiro, já alcançaram o estado de liquidez e querem ainda valer como obras. Esta é a contradição da arte contemporânea: abolir a obra e ao mesmo tempo estipular seu preço.

***

Leia também A crise infindável como instrumento de poder. Uma conversa com Giorgio Agambene Quando a religião do dinheiro devora o futuro, de Giorgio Agamben, no Blog da Boitempo.

***

Sobre o autor

Giorgio Agamben nasceu em Roma em 1942. É um dos principais intelectuais de sua geração, autor de muitos livros e responsável pela edição italiana das obras de Walter Benjamin. Deu cursos em várias universidades europeias e norte-americanas, recusando-se a prosseguir lecionando na New York University em protesto à política de segurança dos Estados Unidos. Foi diretor de programa no Collège International de Philosophie de Paris. Mais recentemente ministrou aulas de Iconologia no Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav), afastando-se da carreira docente no final de 2009. Sua obra, influenciada por Michel Foucault e Hannah Arendt, centra-se nas relações entre filosofia, literatura, poesia e, fundamentalmente, política. Entre seus principais livros destacam-se Homo sacer (2005), Estado de exceção (2005), Profanações (2007), O que resta de Auschwitz (2008) e O reino e a glória (2011), os quatro últimos publicados no Brasil pela Boitempo Editorial.

ebooks