terça-feira, 7 de novembro de 2017

Essa gente incômoda, VEJA

A 'fé evangélica', em grande parte, é composta do 'tipo moreno', ou 'brasileiro', que vem sendo visto com crescente horror pela gente bem do Brasil

Por J.R. Guzzo

access_time4 out 2017, 11h44 - Publicado em 29 set 2017, 06h00

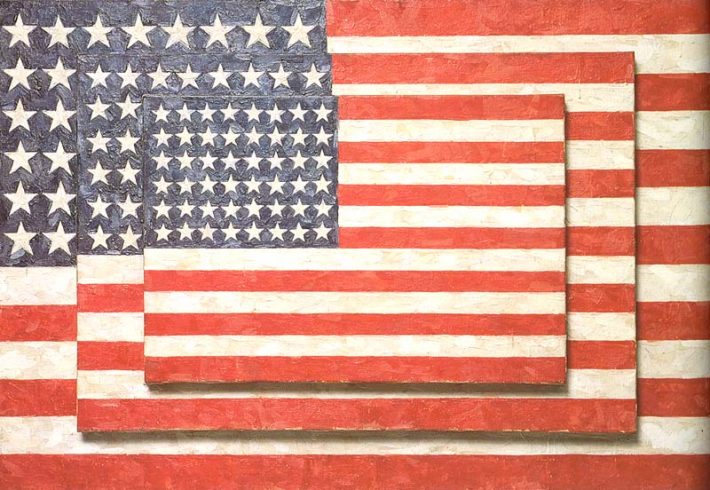

Brasileiros - Cena de um culto evangélico: crescendo e crescendo (Sebastião Moreira/Estadão Conteúdo)

Quem é contra a liberdade de religião no Brasil? Mais gente do que você pensa, com toda a certeza, embora quase ninguém vá dizer isso em público, é claro — provavelmente não dirá nem mesmo no anonimato de uma pesquisa de opinião. Mas é preciso ser realmente muito bobo, ou muito hipócrita, para achar que está tudo em ordem com a liberdade religiosa no Brasil quando as nossas classes mais altas, que também se consideram as mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no país. Trata-se da “fé evangélica”, como se chama, para simplificar, a vasta constelação de igrejas, seitas e cultos de origem protestante que nas estatísticas já reúnem um terço da população brasileira — e na vida real podem estar além disso. Esse povo, em grande parte do “tipo moreno”, ou “brasileiro”, vem sendo visto com horror crescente pela gente bem do Brasil. Sabe-se quem são: os mais ricos, mais instruídos, mais viajados, mais capacitados a discutir política, cultura e temas nacionais. São geralmente descritos como esclarecidos, liberais, intelectuais, modernos, politizados, sofisticados e portadores de diversas outras virtudes. Toda a esquerda nacional, por definição, está aí dentro. Também estão todos os que são de direita ou de centro — desde que não se misturem com o povo brasileiro.

Nada é tão fácil de perceber quanto um preconceito que se pretende bem disfarçado. Os meios de comunicação, por exemplo, raramente conseguem escrever ou dizer a palavra “evangélico” sem colocar por perto alguma coisa que signifique “ameaça”, “medo” ou “perigo”. Fala-se de maneira quase sempre alarmante da “bancada evangélica” na Câmara dos Deputados — como se os parlamentares ligados às igrejas formassem um corpo estranho, infiltrados ali por alguma conspiração não explicada. São tratados como uma coisa só — e ruim. Fala-se do “risco” de aumento da bancada evangélica nas próximas eleições. Há um escândalo permanente no Brasil de “primeiro mundo” diante de suas posições em matéria de família, sexo, crime, polícia, drogas, educação, moral, propriedade privada e mais umas trezentas outras coisas. Os evangélicos são vistos ali como retrógrados, reacionários, repressores, fascistas e inimigos da democracia. Já foram condenados como machistas, homofóbicos e fanáticos. Defendem a “cura gay”. São a “extrema direita”. Estão definitivamente fora do “campo progressista”.

ADVERTISING

Naturalmente, argumenta-se que essa condenação universal não tem nada a ver com religião; se os evangélicos pensassem o contrário do que pensam em cada uma das questões aqui citadas, por exemplo, não haveria nenhuma objeção e a população estaria liberada pelas classes intelectuais para rezar nas Assembleias de Deus, na Catedral da Bênção ou nas Igrejas do Evangelho Quadrangular. Ou seja: o problema dos evangélicos está nas suas convicções como cidadãos. No fundo, é a mesma história de sempre. O que atrapalha o Brasil, na visão das pessoas que se consideram capacitadas a pensar, são os brasileiros. O povo brasileiro, de fato, é muitas vezes inconveniente — principalmente quando vota. Os intelectuais, preocupados, lamentam o crescimento da bancada evangélica — mas raramente se lembram de que ela só cresce porque cresce o número de eleitores evangélicos. Pode ser uma pena, mas toda essa massa de gente que vai ao templo é formada por brasileiros que têm direito de votar, votam em quem quiserem, e o seu voto, infelizmente para a sensibilidade da elite, vale tanto quanto o voto dos pais que colocam seus filhos no Colégio Santa Cruz.

Há muita indignação, também, com a escroqueria aberta, comprovada e impune que é praticada há anos em tantos cultos evangélicos espalhados pelo Brasil afora. É um problema real. Pastores, bispos e outros peixes graúdos tomam dinheiro dos fiéis, sob a forma de donativos, em troca de ofertas a que obviamente não podem atender: desaparecimento de dívidas, expulsão de demônios, cura de doenças, enriquecimento rápido, eliminação do alcoolismo, dependência de drogas e outros vícios — enfim, qualquer milagre que possa ser negociado. Diversas igrejas se transformaram em organizações milionárias, e muitos dos seus líderes são charlatães notórios — alguns deles, aliás, já chegaram a ser presos por delitos variados em viagens ao exterior. Estão acima do Código Penal e da Lei das Contravenções em matéria de fraude, trapaça e quaisquer outras formas de estelionato que seus advogados consigam descrever como atividade religiosa; não podem ser investigados ou processados por enganar o público, pois são protegidos pela liberdade de culto. São o joio no meio do trigo, e há tanto joio nas igrejas evangélicas que fica difícil, muitas vezes, achar o trigo.

Ninguém realmente sabe o que fazer de prático a respeito disso. É possível separar religião de vigarice? Possível, é — pensando bem, é perfeitamente possível. O impossível é escrever leis que resolvam o problema de maneira eficaz, racional e coerente com a democracia. Não se conhece nenhum regulamento capaz de distinguir donativos bons de donativos ruins — pois o foco da infecção está aí, no tráfego de dinheiro do bolso dos fiéis para o caixa das igrejas. Como proibir alguns e permitir outros, sem abrir uma discussão que vai durar até o dia do Juízo Final? Ao mesmo tempo, sabe-se quanto é inútil baixar decretos que obriguem as pessoas a ser espertas, da mesma forma que não dá para obrigá-las a ser felizes. O que fazer se o cidadão acredita que vai ficar rico, ou obter algum prodígio parecido, pagando o seu dízimo ao pastor? Os postes das cidades brasileiras também estão cobertos de cartazes com promessas de benefícios do tarô, dos búzios, da “amarração” garantida — isso para não falar da cura da calvície, do emagrecimento em sete dias e da eliminação de multas de trânsito. Na melhor das hipóteses, é propaganda 100% enganosa, mas fica assim mesmo — e talvez seja bom que fique, pois imagine-se o que acabaria saindo se nossos poderes públicos tentassem se meter nisso.

É um desapontamento, sem dúvida — e as cabeças corretas deste país ficam impacientes com a frustração de ver os cultos evangélicos crescendo, enquanto em Nova York e no resto do mundo bem-sucedido as pessoas vão a concertos de orquestras sinfônicas e não admitem a circulação de preconceitos. Não podem exigir que os evangélicos sejam proibidos de existir; secretamente, bem que gostariam que eles sumissem por conta própria, mas essa não é opção disponível na vida real. Fazer o quê? Propor, por exemplo, uma comissão de filósofos da OAB, CNBB e organizações de direitos humanos, nomeada pela Mesa do Senado Federal, para separar as religiões legítimas das ilegítimas? É duro, mas o fato é que, num momento em que apoiar a diversidade passou a ser a maior virtude que um cidadão pode ter, fica complicado sustentar que no caso dos evangélicos a diversidade não se aplica. Não há outro jeito. Se você defende a “arte incômoda”, digamos, tem de estar preparado para conviver com a “religião incômoda”. Em todo caso, para quem não gosta dessas realidades, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução.

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2017, edição nº2550

segunda-feira, 6 de novembro de 2017

Há cem anos nascia o século vinte. E não pelo o que estamos comemorando. O século XX nasceu sob o signo da liderança americana. Não com os bolcheviques., OESP

Estado da Arte

06 Novembro 2017 | 12h00

Por Vinícius Müller

Há cem anos começava, simbolicamente, o século vinte. A Grande Guerra (1914-1918) já caminhava para seu quarto ano e os impasses do conflito esgotavam as forças envolvidas. O sonho da civilização europeia da Belle Epoque se apagava como se fosse a última lâmpada do Iluminismo que se pretendia, pois racional, acima das vulgaridades da ideologia. O que de racional sobrevivia era esmagado pelas forças do nacionalismo, do etnicismo e das tentativas desesperadas de manutenção dos impérios que então se enfrentavam naquele que seria o último suspiro do século anterior. Entre eles, aqueles que viviam seus respectivos outonos durante o conflito, como o decadente Império Turco-Otomano, o oscilante Império Russo, o outrora imponente Império dos Habsburgo e o assim chamado Segundo Império Alemão. Esse último, visto por muitos como responsável pela Guerra, vivia sua derrocada após pouco mais de trinta anos de irresistível ascensão produtiva e financeira.

A derrota alemã e o desmembramento do II Reich abriu, de fato, um hiato em meio à Europa e à economia internacional. Nessa esquina da história, o Deutsche Bank estava entre as cinco maiores instituições financeiras do mundo, assim como a produção industrial germânica entre as três mais relevantes. Após a Guerra, as exportações alemãs, segundo conta a magistral obra de Feinstein, Temin e Toniolo (The world economy between the World Wars, Oxford Press, 2008), caiu pela metade do que era em 1913, um reflexo da crise que chegaria em seu ápice em 1923, quando no mês de outubro a hiperinflação chegou a casa dos 29.600%.

Por outro lado, saíram vencedores da Guerra a Inglaterra, a França e os EUA. A primeira com sua liderança anterior abalada. A segunda, mais preocupada com os possíveis novos conflitos com a Alemanha. No caso inglês, a inviabilidade da continuidade do padrão-ouro em época de guerra mostrou que os dois pilares desse modelo de internacionalização financeira e comercial tinham sido seriamente feridos. A necessidade de cooperação, ou seja, de obediência às regras de funcionamento do padrão-ouro pelos países participantes, central para a viabilidade do sistema, não mais fazia sentido aos envolvidos no conflito. E, além da cooperação, a liderança inglesa, também fundamental para a legitimidade do sistema internacional, não mais alcançava a envergadura de antes da Guerra. Portanto, os dois pilares do padrão-ouro, a cooperação e a liderança, foram seriamente atacados durante a Primeira Grande Guerra, e boa parte do mundo não entendia como as relações econômicas internacionais poderiam sobreviver sem estas sustentações.

Contudo, uma nova liderança poderia ter assumido essa posição. Os EUA, após quase um século de relativo isolamento ante as questões europeias, se envolveram diretamente no conflito em 1917, mesmo ano em que o Império Russo, tomado pelos eventos da Revolução Bolchevique, abandonava a Guerra. Nesse contexto, a liderança econômica e militar norte-americana eram visíveis e justificavam a proposta feita pelo então presidente dos EUA, Woodrow Wilson, para a reconstrução das relações internacionais do pós-Guerra. Na proposta de Wilson, duas mudanças significativas foram apresentadas. A primeira apostava numa regulação das relações entre as nações não mais pela liderança de um país, como era a dos ingleses. Em seu lugar, a liderança seria exercida pela institucionalização das regras por meio da criação da Liga das Nações. A segunda mudança versava sobre a ampliação da cooperação por meio do compartilhamento da liderança entre os países membros da Liga das Nações. Ou seja, no plano maior, a liderança era a própria regra institucionalizada. E no plano das operações, a cooperação dependia mais do comprometimento dos países membros, que compartilhariam a responsabilidade sobre o funcionamento das regras, que da legitimidade de uma só liderança. Algo inspirado em uma abordagem kantiana, a proposta de Wilson presumia o equilíbrio entre os países membros, mesmo que a regra fosse criada por um só país. Ao transferir para a regra o papel antes exercido por um país e pressupor que a cooperação só ocorre entre iguais, Wilson lançou as bases do que seria aquela que foi, pelo menos em tese, a mais defendida abordagem das relações internacionais do século vinte: regras institucionalizadas e cooperação entre membros que são considerados iguais em seus direitos no plano internacional.

O certo é, todavia, que essa liderança em potencial dos EUA logo após o término da Primeira Guerra não se concretizou. A própria resistência francesa aos princípios da proposta de Wilson esvaziou a Liga das Nações que, para muitos, nasceu às vésperas da morte. Essa dubiedade da liderança norte-americana, franca na questão militar e econômica, mas ainda frágil na questão política, diplomática, filosófica e ideológica, não só tornou a Liga das Nações improdutiva e, ao longo dos anos, ineficaz, como possibilitou uma série de aventuras tanto no plano econômico como no político. No primeiro caso, as tentativas fracassadas de reorganização do padrão-ouro sob a liderança inglesa incentivaram ainda mais o isolamento econômico dos países. No segundo caso, o que reforçava o primeiro, o hiato deixado pela falta de uma liderança no plano político e filosófico ampliou a radicalização representada, por um lado, pela extrema direita de cunho fascista que ascendeu ao longo da década de vinte, e, por outro, pela esquerda fascinada pela experiência soviética. O fato, como define Charles Kindleberger, de a liderança não ser mais Londres, mas ainda não ser Nova Iorque (“no longer London, not yet New York”, argumento apresentado na obra Manias, Panics and Crashs: A History of Financial Crises, Basic Books, 1978) deixou um espaço que foi ocupado pelas propostas autoritárias e antiliberais de fascistas e socialistas. Se a crise de 1929 acelerou esse processo de ocupação do hiato de liderança, o fim da Segunda Grande Guerra em 1945 e a queda do Muro de Berlim, 44 anos depois, encerraram esse mesmo processo.

Não que a historia tenha terminado. Afinal, outras alternativas se apresentam. Os próprios norte-americanos por vezes duvidam do modelo proposto por Wilson. E muitas vezes apontam para outras soluções que, parcialmente, contradizem tal proposta. Vide as posições dos governos Nixon, George W. Bush e Trump. Até porque quando muitos não identificam a história em prazos diferentes daqueles que parecem óbvios, não percebem que aquilo que aparentemente foi derrotado, no prazo mais alongado e com as transformações necessárias, é o que sobrevive.

Assim, faz cem anos que nasceu o século vinte. Não pela Revolução Russa e fundação da URSS, que representou a alternativa ao modelo capitalista, democrático e liberal dos EUA ao longo da segunda metade do século. Mas, justamente, porque foi a primeira vez que, de modo mais amplo e internacional, os EUA apresentaram, ainda que em estágio inicial e, por isso, com baixa capacidade de impacto imediato, a ideia que seria, décadas depois, a síntese do século vinte: institucionalização das regras, compartilhamento da liderança, igualdade entre os membros da comunidade internacional.

Vinícius Müller Vinícius Müller é doutor em História Econômica pela USP e professor do Insper.

Assinar:

Comentários (Atom)