A carta de Joaquim Chissano, presidente de Moçambique, tinha duas páginas. Ele a escreveu no Rio de Janeiro, em 12 de junho de 1992 e a endereçou ao secretário-geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali. “A delegação do governo de Moçambique e a delegação da Renamo (a guerrilha rebelde), presentemente reunidas em Roma, concordaram na necessidade de envolver desde já a Organização das Nações Unidas como observadora nas negociações de paz em Moçambique.” O documento pedia o envio “o quanto mais cedo possível” de uma delegação da ONU à Itália e Chissano se colocava pessoalmente à disposição do secretário. Ghali repassou o pedido ao subsecretário-geral James O. C. Jonah, que designou Horário Boneo, especialista da ONU em eleições, mas precisava de conselheiro militar.

ENTREVISTA GENERAL FRANKLIMBERG

A presença de Chissano no Rio não era coincidência. Havia a avaliação no Itamaraty e no Estado-Maior das Forças Armadas, de que superada a Guerra Fria, a diplomacia brasileira devia assumir um papel mais atuante na chamada nova ordem mundial. A presença em missões de paz da ONU – especialmente, em países com os quais os Brasil tivesse afinidade cultural ou histórica, como as nações de língua portuguesa ou da América Latina – era parte dessa estratégia. O coronel Romeu, por exemplo, escreveria no ano seguinte no relatório final da ONUSAL. “Pode-se concluir que a participação do Brasil em missões de paz da ONU é de fundamental importância pelas razões básicas: – aumentar a credibilidade junto à ONU, tendo em vista assuntos como a participação no Conselho de Segurança, a solução do problema da Antártida, a questão da Amazônia, as relações comerciais etc.” Após a designação de Boneo, foi a vez de Jonah encontrar um assessor militar para a missão em Roma. O Departamento Político da ONU procurou a delegação brasileira com um pedido. Queria que o País indicasse um militar que estivesse em missão em Angola ou em El Salvador para a missão secreta em Roma.

O brigadeiro Murillo Santos, conselheiro militar da delegação brasileira, enviou dois documentos ao Estado-Maior das Forças Armadas informando sobre o pedido. No segundo deles, datado de 24 de junho de 1992, o brigadeiro informou que o secretariado da ONU “expressou seu desejo” de que o coronel Romeu fosse enviado para a missão em Roma. “A missão deverá durar algumas semanas, e o oficial deverá usar trajes civis e partir para Roma tão breve quanto possível”, escreveu o brigadeiro. E assim foi.

Romeu foi para a Itália sem ser desligado da ONUSAL. Ali recebeu orientação de informar ao subsecretário-geral todos os desdobramentos da negociação. Debaixo do braço, o coronel levava os documentos do Acordo de Chapultepec, que acabou com conflito em El Salvador, que ele e a ONU acreditavam poder servir de modelo para a paz em Moçambique. É o que mostra um documento confidencial de 29 de julho de 1992. Enviado ao subsecretário-geral Jonah, nele Boneo e Romeu relatam o encontro entre os presidentes Chissano e Robert Mugabe (Zimbábue) e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. “Em conversas individuais entre as partes e os mediadores, nós providenciamos informações adicionais sobre o cessar-fogo nos acordos de El Salvador. Romeu já carregava uma cópia do material e a ONU queria fornecer outras para serem entregues às partes. O coronel teve sua presença em Roma prorrogada até que as partes assinaram a declaração conjunta de 7 de agosto no qual se comprometeram a firmar o tratado de paz em 1.º de outubro de 1992.

Romeu voltou para El Salvador. “Queriam que eu fosse para Moçambique, mas não fui. E, logo após o acordo, a ONU decidiu mandar seus capacetes azuis para Moçambique, deixando a ONUMOZ, a força de paz para o país africano sob o comando do general brasileiro Lélio Gonçalves Rodrigues da Silva. Um ano depois, em 1994, quando o primeiro contingente de tropas brasileiras cruzou o mar para atuar com capacete azul da ONU no exterior desde que, em 1967, os brasileiros se retiraram da península do Sinai após a Guerra dos Seis Dias, a história de Romeu parecia esquecida. O general Lélio passara o comando da ONUMOZ para o colega bengali Muhammad Abdus Salam. O Brasil fazia novamente parte do Conselho de Segurança da ONU e fora convidado a enviar tropas para a Onumoz em 1993. A medida contava com o apoio do chanceler Celso Amorim, mas, mesmo assim, a autorização do Congresso só sairia no ano seguinte.

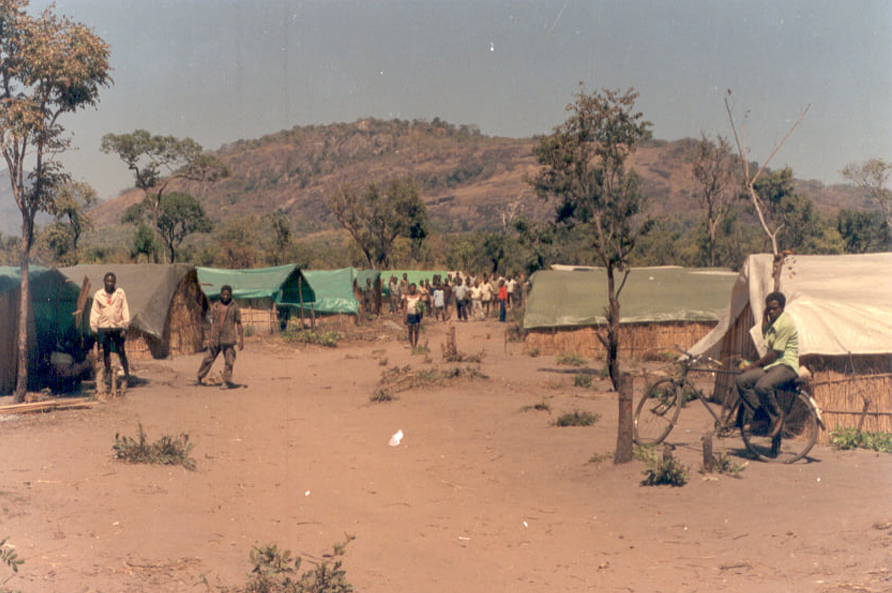

Uma parte da tropa veio em um avião KC-137 e chegou em julho de 1994. A outra parte veio em um navio da Marinha, que desembarcou equipamentos e homens no porto da Beira, em Moçambique, de onde todos partiram para a base em Mocuba, no centro da província da Zambézia, no centro-norte do país. Apesar de a força de paz estar no país africano desde dezembro de 1992, a Zambézia, antiga área sob controle da Renamo, continuava sem nenhum capacete azul da ONU. “Como nossa tropa era mecanizada e blindada e composta por paraquedistas, só profissionais, o comandante regional central, um general italiano (o general Silvio Mazzaroli), falou: ‘Vocês vão para lá’. E nos colocou no meio da província”, contou o general Franklimberg de Freitas.

Na época, ele era major e comandante do contingente brasileiro, o Cobramoz, que instalara sua base em uma velha fazenda abandonada. Eram 170 homens da Brigada Paraquedista, todos voluntários. As lembranças da guerra civil moçambicana se espalhavam ao redor da cabeceira da pista usada por jatos soviéticos MIG do governo contra os rebeldes da Renamo, apoiados pela África do Sul. Eles e seus aliados haviam destruído várias pontes sobre o Rio Zambeze, em direção ao Zimbábue. A presença da malária era o maior inimigo, além da miséria local, das tropas brasileiras que se estabeleceram no lugar. Ali todo mundo tomou cloroquina. A guerra ao mosquito se completava com o fumacê duas vezes por dia – manhã e tarde – no perímetro da base.

E, mesmo assim, 40 brasileiros contraíram malária, a maioria na travessia do Rio Zambeze, no deslocamento de beira para a Mocuba. “Os demais casos aconteceram durante o pernoite de patrulhas fora da base”, afirmou Franklimberg. Ele foi um dos que apanharam a doença. “Nós também tomamos cloroquina, aqueles que quiseram.” Duas décadas depois, o general podia ter-se visto novamente na contingência de tomar o mesmo medicamento, desta vez contra a covid-19. No entanto, ao adoecer em razão do novo coronavírus, o veterano da Onumoz ficou distante do antigo medicamento que lhe socorreu na África. No Hospital das Forças Armadas lhe deram neoloratadina, novalgina, prednisona. Teve alta em 20 dias a tempo de contar sua história ao Estadão.

“Quando chegamos nessa área, os trabalhos já tinham sido feitos em outras províncias, ali não tinha sido feito nada. A desmobilização não tinha sido feita. Dávamos segurança aos observadores militares e coletávamos armamentos que estavam sendo entregues”, contou. Ao todo, os soldados brasileiros recolheram cerca de 6 mil armas e 6 toneladas de explosivos, como minas e bombas de aviação. Os momentos mais perigosos para os soldados brasileiros eram as patrulhas diárias – muitas se afastavam até 200 quilômetros da base em buscas de armas escondidas pelas guerrilhas nos chamados cachés, os esconderijos no meio da vegetação do lugar.

“Apesar de as patrulhas trafegarem apenas em estradas liberadas pelas equipes de desminagem da Onumoz, a preocupação com as minas era sempre presente”, disse o general. Também tinham de enfrentar os bloqueios e as ações dos salteadores armados com fuzis AK-47 que tentavam roubar e saquear comboios com comida para a população da região. O patrulhamento era feito com blindados Urutus e outras viaturas. Como se tratava de integrantes de um contingente de tropa e não de observadores militares, os militares brasileiros andavam armados.

Foi assim que Franklimberg e seus homens escaparam de uma emboscada, quando voltavam para base, em Mocuba, depois de uma missão em Quelimane, principal cidade da Zambézia, a pouco mais de 20 quilômetros do Oceano Índico. “Quando estávamos a cerca de 40 quilômetros da base, vimos uma barreira de fogo na estrada. Eu estava na boleia de uma viatura, não estava no Urutu. Havia duas ou três pessoas atrás do fogo. Quando viram a viatura de 5 toneladas diminuindo e nossos soldados atrás, eles fugiram para dentro do mato”, contou Franklimberg. Os soldados desobstruiram a estrada e o comboio passou.

Ao longo do tempo, os saques e as ações dos criminosos diminuíram. Cansados da guerra civil, os moçambicanos se espantavam quando viam os soldados estrangeiros. “O comandante de uma patrulha nossa foi perguntar uma vez a um grupo de crianças a localização de uma vila e uma delas exclamou: ‘E! Eles falam a nossa língua’.” No fim, a Onumoz participou da organização da eleição em Moçambique, vencida pela Frelimo. Vinte e seis capacetes azuis morreram em Moçambique durante a missão. Ao todo, 6.5 mil militares, 1,1 mil policiais e 1,2 mil observadores eleitorais de 40 países estiveram no país para garantir o processo de paz. A tropa brasileira partiu no fim de 1994. Quase ao mesmo tempo, outro contingente do país chegava do outro lado da África. Eram os soldados da Unavem 3, a terceira tentativa da ONU de obter a paz em Angola.

EXPEDIENTE

Editor executivo multimídia: Fabio Sales / Editora de infografia multimídia: Regina Elisabeth Silva / Editores assistentes multimídia: Adriano Araujo, Carlos Marin, Glauco Lara e William Mariotto / Designer multimídia: Vitor Fontes / Infografia multimídia: Diogo Shiraiwa / Editor-coordenador de Política e Internacional: Eduardo Kattah / Editores de Política: Tiago Dantas e Marta Cury / Editor assistente de Política: Vítor Marques / Reportagem: Marcelo Godoy e Paulo Beraldo / Edição: Marcelo Godoy (textos), Cláudio da Luz (áudio e vídeo) e Ricardo Nascimento (vídeo) / Foto de abertura: Arquivo Pessoal

Nenhum comentário:

Postar um comentário