Um dos sintomas de que um colapso nervoso se aproxima é a crença de que o trabalho que fazemos é terrivelmente importante. Assim falava Bertrand Russell.

Falava bem. Sempre que vejo alguém a falar do seu trabalho como se a humanidade dependesse dele, olho ao redor só para confirmar que os enfermeiros não estão chegando.

Mas que dizer de quem habita o outro extremo? Gente para quem o trabalho é nada e o entusiasmo que é dedicado ao assunto é nulo, ou quase nulo?

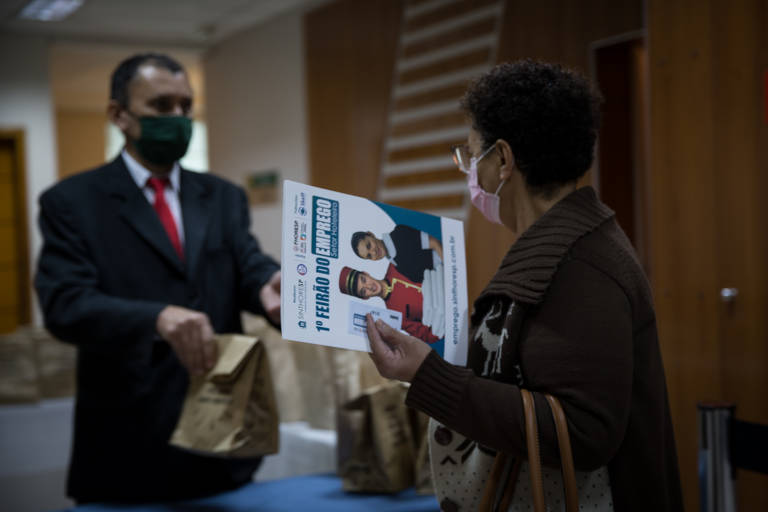

Não há dia em que não encontre na mídia a nova epidemia do momento: "quiet quitting". Traduzindo, desistência silenciosa.

Basicamente, consiste em fazer os mínimos olímpicos no trabalho, sem qualquer envolvimento —emocional, intelectual, pessoal— com a tarefa em questão. Sempre existiu? Certo. Mas, segundo um inquérito da Gallup divulgado pelo Wall Street Journal, a geração Z e os "millennials" praticam a arte com outro requinte.

Não são os únicos. Nos Estados Unidos, cerca de 50% dos trabalhadores são "quiet quitters" e o cenário só piorou com a pandemia. Sim, eles trabalham; mas trabalham como mortos-vivos, só o suficiente para se manterem à tona. Desconfio que o fenômeno não é um exclusivo americano.

As chefias das grandes empresas estão preocupadas. É natural: o entusiasmo zumbi é uma ameaça à produtividade.

Eu não estou preocupado. E chego a pensar que essa desistência silenciosa, longe de ser um sintoma de doença, é talvez um sintoma de sanidade.

Conheço os números. Nossos antepassados trabalhavam mais do que trabalhamos hoje. As condições em que o faziam —antes, durante ou depois da Revolução Industrial— eram incomparavelmente piores.

Mas nossos antepassados não tinham "bullshit jobs" (trabalhos-bosta). Tinham "shit jobs" (trabalhos de merda). Existe uma diferença e o saudoso David Graeber, no seu "Bullshit Jobs: A Theory", explica qual é. Recapitulemos, até porque já escrevi sobre Graeber e sua teoria para esta Folha.

Trabalhos de merda são mal pagos, mas são úteis (exemplo: se ninguém limpasse a sujeira das nossas cidades, o caos era imediato). Os trabalhos-bosta são bem pagos, mas sem sentido.

Para usar a definição cientificamente rigorosa de Graeber, um trabalho-bosta é uma forma de trabalho remunerada tão completamente inútil, desnecessária e perniciosa que nem mesmo o empregado parece acreditar na sua importância, embora se sinta obrigado a fingir o contrário.

Eis a tese de Graber: durante o último século, foram desaparecendo da paisagem os trabalhos no campo ou na indústria. Mas aumentaram de forma explosiva os trabalhos burocráticos e "administrativos" que, na maioria dos casos, nenhuma pessoa sã entende para que servem. Aliás, na teoria de Graeber, nem os próprios sabem.

A angústia psicológica que isso provoca deve ser imensa. A esse respeito, Graeber cita Dostoiévski e as suas "Memórias da Casa dos Mortos". Na prisão, escrevia o russo, você aguenta tudo. Até trabalhos forçados quando existe um sentido qualquer —construir uma ponte, uma casa, uma muralha.

Mas quando um presidiário é obrigado a transportar água de um balde para o outro, sem qualquer justificação, ele prefere a morte a tal sorte. Imaginar Sísifo feliz é coisa de filósofo.

O livro de Graeber continua a ser a melhor explicação para o tédio entre os trabalhadores de colarinho branco no pós-pandemia. Porque a pandemia, entre mil horrores, teve pelo menos essa virtude: obrigar o pessoal a parar e a pensar. Vale a pena sacrificar a vida no altar dos trabalhos-bosta quando a festa pode acabar de um momento para o outro?

Provavelmente, não vale.

Pode ser que a desistência silenciosa seja moda passageira. Mas, se não for, antevejo um impasse. Historicamente, e como lembra Jan Lucassen no seu excelente "The Story of Work", havia três formas de convencer o pessoal a trabalhar: pelo dinheiro, pela solidariedade e pelo chicote.

O chicote praticamente desapareceu no Ocidente. A solidariedade foi implodindo com o individualismo crescente das sociedades pós-modernas.

E, sobre o dinheiro, todos os estudos apontam no mesmo sentido: a geração Z e os "millennials" não dão tanta importância ao assunto como seus pais ou avós.

Comecei com Bertrand Russell. Acabo com ele. Em 1930, imaginando o futuro, Russell dizia que os avanços da tecnologia libertariam os seres humanos para trabalhos mais instigantes e vidas de maior sentido e fruição.

Mas, no fim das contas, foi Cyril Parkinson, o famoso autor da Lei de Parkinson, quem acertou no alvo: o trabalho fatalmente se expande para preencher o tempo disponível para a sua concretização.

Se a desistência silenciosa servir para enterrar a Lei de Parkinson e ressuscitar a proposta de Russell, nem tudo estará perdido.