Continuidade do modelo de segurança do regime militar na Carta de 88 arrastou DNA da ditadura para era democrática

O senso comum que busca impressões digitais da ditadura militar na área da segurança pública brasileira é marcado por três falácias.

A primeira é a falsa impressão de que o regime foi um período de controle e eficiência, com baixa criminalidade e sem corrupção entre agentes públicos —o que motivaria certa nostalgia de alguns em relação ao período.

A segunda é a atribuição enganosa da origem de todas as mazelas, violências e incapacidades das polícias de hoje aos anos do comando militar.

A terceira é a ilusão de que bastaria a Lei da Anistia e a Constituição de 88 para encerrar as violações da ditadura e levar as instituições do país a aderirem de forma automática aos princípios do Estado democrático de Direito.

O regime autoritário não inventou a tortura, a violência policial ou as execuções extrajudiciais. Não inaugurou corrupção, impunidade nem repressão a movimentos populares.

Mesmo comandada por generais, também não instituiu a militarização das polícias, ainda que o período tenha aprofundado esse aspecto.

Isso porque as primeiras polícias foram originadas nos tempos do Brasil Império como guardas armadas a serviço das elites escravocratas para depois se tornarem forças militarizadas e, finalmente, pequenos Exércitos operados pelas oligarquias locais.

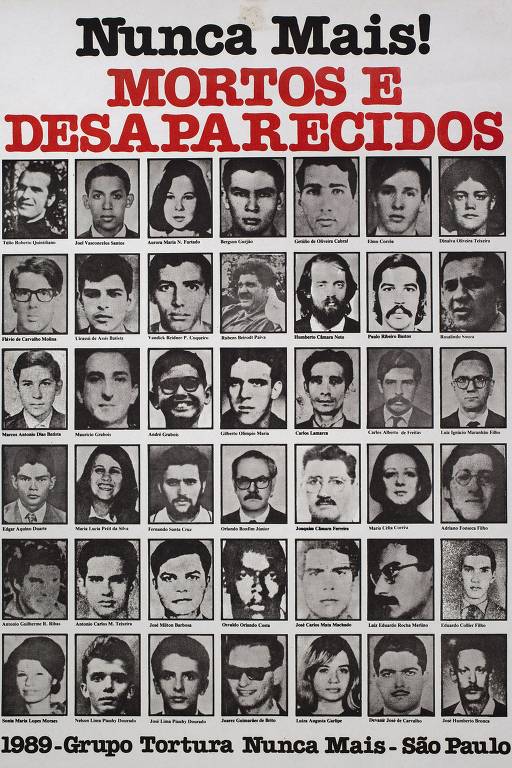

A falta de ineditismo das práticas criminosas perpetradas pelo regime, no entanto, não significa ausência de legado do período ditatorial para as forças de segurança de um Brasil que se abria para a democracia e que hoje, 35 anos depois, bate recordes de letalidade policial, tirando a vida de brasileiros majoritariamente jovens, negros e pobres.

“A ditadura não inventou a maldade, e polícia por aqui nunca foi exemplo de qualidade”, diz o cientista político e professor da USP Leandro Piquet. “A ditadura até ajudou a dar uma padronizada nas forças estaduais, que se tornaram mais uniformes depois de 1964. Mas violência, tortura e racismo sempre estiveram presentes nas instituições, que se esforçam para melhorar seu serviço.”

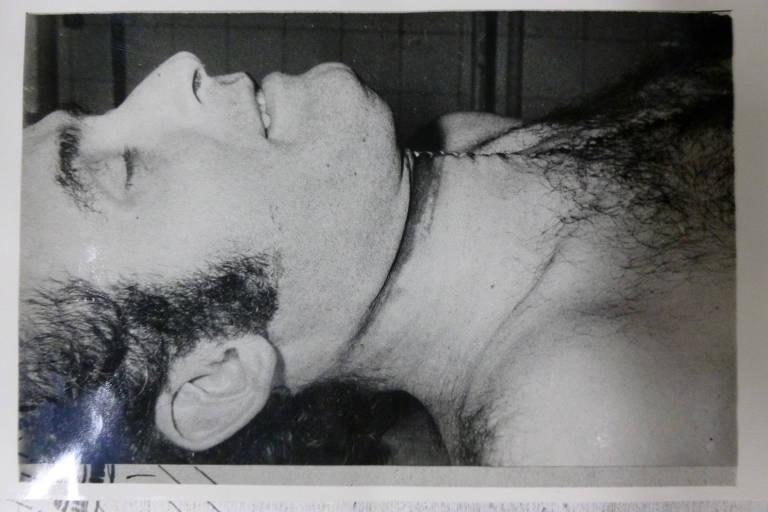

Ao aperfeiçoar práticas extraoficiais já conhecidas na história e torná-las política de Estado, o regime militar impregnou a cultura operacional e os valores de parte das corporações policiais com métodos brutais e autoritários legitimados pelos comandos.

“Com a ditadura, direitos e garantias foram suspensos como empecilhos à eficiência do aparelho militar na guerra contra a subversão”, diz o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário de Direitos Humanos do governo FHC e membro da Comissão Nacional da Verdade (CNV) no governo Dilma Rousseff.

A máquina de repressão e morte da ditadura, que incluía aulas de técnicas modernas de tortura a policiais civis e militares, foi possível graças ao estabelecimento do AI-5, de 1968, e do decreto 667 de 1969.

O primeiro suspendeu direitos e garantias constitucionais sob o pretexto de criar condições para livrar o país da suposta ameaça comunista.

O segundo centralizou a coordenação das polícias militares estaduais —geralmente formadas a partir da fusão de guardas civis com forças públicas militarizadas— sob o controle do Exército e comando direto dos generais.

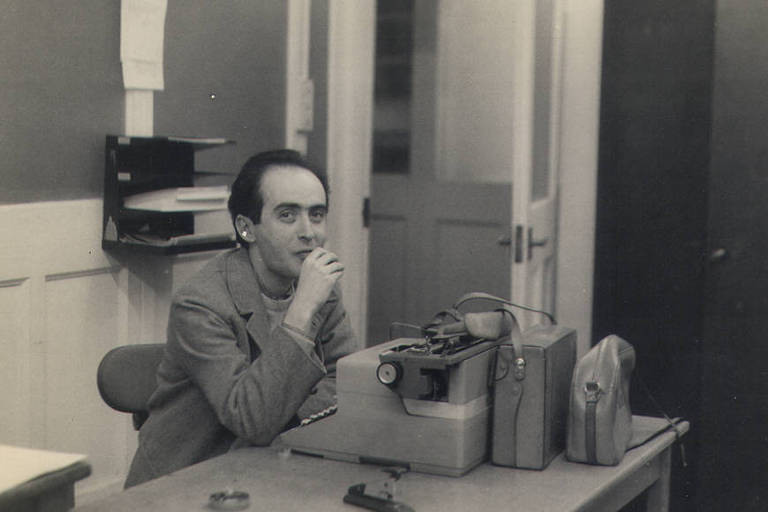

“A tortura, antes aplicada a criminosos comuns, se generalizou para qualquer militante contrário ao governo, como eu”, relembra o sociólogo Michel Misse, que ilustra a extensão dessa prática com dados de sua turma de Ciências Sociais e História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde hoje é professor titular.

“De 100 alunos, 40 foram presos e torturados. E isso se repetia na Química, na Física e na Engenharia. Ou seja, não era algo tão seletivo.”

Quando sai de cena o enfrentamento às guerrilhas, derrotadas no início dos anos 1970, as polícias se deparam com uma criminalidade urbana crescente e cada vez mais violenta, à qual respondem com o instrumental consolidado na repressão política.

“De 64 a 85, as academias militares de polícia estaduais passam a ensinar estratégias e táticas de guerrilha e contra insurgência. E as disciplinas de direito e policiamento comunitário só retornam depois de 1985”, lembra Glauco Carvalho, coronel da reserva e ex-comandante do policiamento da capital paulista.

“Na ditadura, o que se acirra é um modelo de policiamento e uma cultura organizacional ainda mais militarizados, inspirados no que era o Exército”, diz Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Este processo tem na famigerada Rota, as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, um caso exemplar. Derivada dos Batalhões de Caçadores do Exército e das rondas bancárias, a Rota foi criada em São Paulo em 1970 para ações de alta periculosidade num momento de crescimento acelerado da população da capital paulista e do acirramento de desigualdades na cidade.

“As periferias aumentaram, a dinâmica da criminalidade mudou, tornando-se mais profissional, e a Rota começou a se envolver nesses casos com liberdade total para matar”, afirma Samira.

É agora em nome da guerra contra o crime que agir fora da lei, ferir direitos de cidadãos ou matar são tolerados por partes das forças policiais como estratégias legítimas ou mesmo necessárias de atuação contra suspeitos e bandidos.

“A ideologia vulgar do bandido bom é bandido morto permeou parte da corporação. Essa minoria acaba prevalecendo porque não se fez nada a respeito”, critica Pinheiro.

Não deve ser coincidência a proliferação dos chamados esquadrões da morte neste período, o mais famoso deles chamado Escuderia LeCocq, no Rio de Janeiro, e identificado com o símbolo de uma caveira de olhos vermelhos.

“Esses grupos nascem para vingar a morte de colegas policiais, depois começam a agir preventivamente, fazendo justiça com as próprias mãos, e então passam a oferecer serviços de extermínio, vendendo suas competências homicidas”, explica o antropólogo Luiz Eduardo Soares.

“Esses setores foram auxiliares da repressão oficial, trabalhando diretamente nos porões do regime e aprofundando práticas e valores”, avalia ele, que foi secretário Nacional de Segurança Pública do governo Lula.

“Vai havendo a acumulação social de uma cultura de arbítrio, violência e corrupção dentro das polícias sem que isso levasse a alertas, consequências ou punições”, destaca Michel Misse, que vê como consequência a invisibilização desses problemas aos olhos da população, para quem essas informações não chegam.

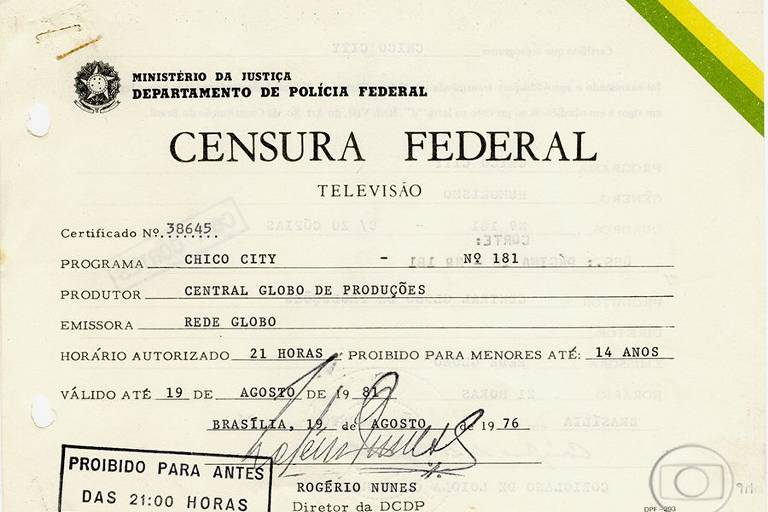

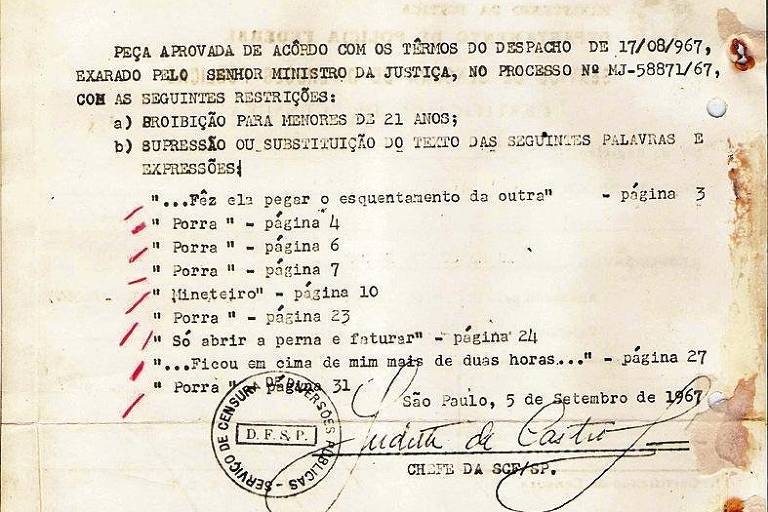

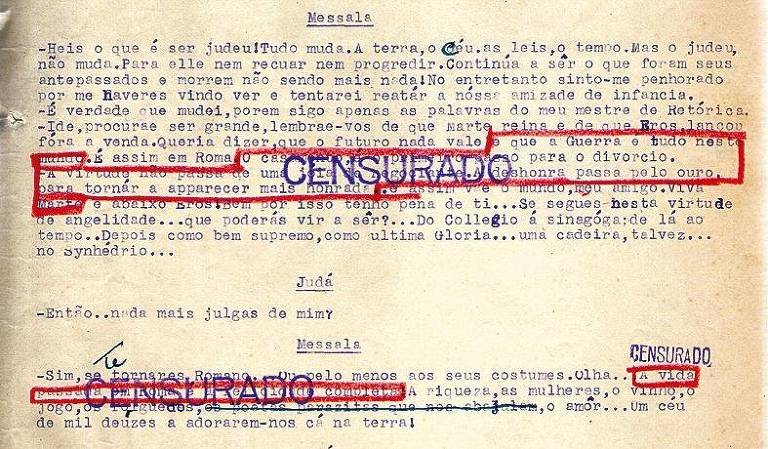

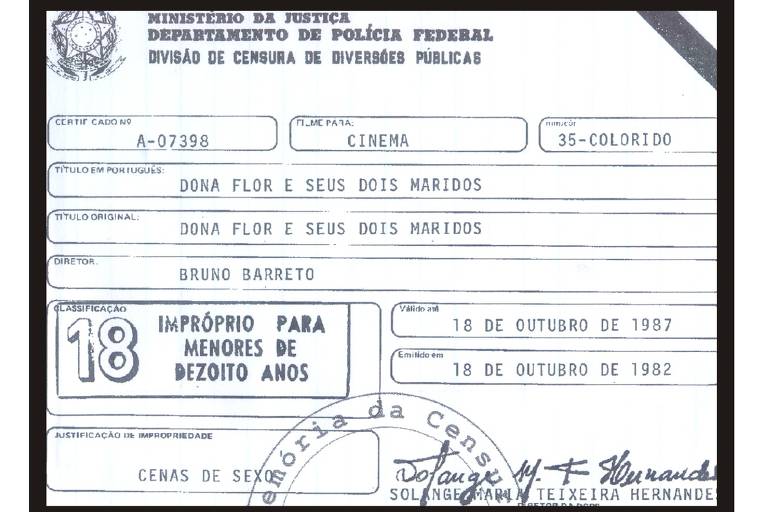

“A ausência de apuração típica da ditadura funcionou como fermento para essas práticas, favorecidas pelo silêncio da imprensa, seja pela censura ou por uma conjunção de interesses”, aponta, expondo a causa da primeira falácia citada neste texto sobre o regime militar e a segurança pública.

Os crimes cometidos por agentes das forças de segurança eram apreciados apenas por uma Justiça própria, corporativa e nada transparente, favorecendo a impunidade.

Ao compilar dados de pesquisas da área da saúde sobre mortes violentas em São Paulo e no Rio de Janeiro durante a ditadura, o pesquisador e advogado Alberto Kopttike, diretor do Instituto Cidade Segura Kopttike, chegou a um resultado que desmonta a falsa imagem de controle e eficiência contra a criminalidade construída pelo regime civil-militar.

Segundo ele, o período entre 1965 e 1985 marca, na verdade, o início da epidemia de violência no Brasil, com grande explosão do número de homicídios e crimes contra a propriedade. Em São Paulo, por exemplo, a taxa de assassinatos cresceu 390% nesses anos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre 1999 e 2018, o índice teve queda de 83%.

Apesar de tudo isso, os grandes testamentos do regime civil-militar para a nova democracia brasileira são a Lei da Anistia de 1979 e o artigo 144 da Constituição de 1988, que trata da segurança pública e estabelece uma mera continuidade daquilo que havia no setor durante a ditadura.

“O negacionismo matricial foi a transição para a democracia, quando, por conta da correlação de forças, se decidiu pela não implantação da justiça de transição, jogando os cadáveres, as cinzas e a barbárie oficial para baixo do tapete”, afirma Soares.

Com índices de violência policial altíssimos, o Estado brasileiro falha em tomar as medidas necessárias para acabar com impunidade para execuções extrajudiciais, tortura, acobertamentos, e para quebrar o ciclo de violência que impede que a polícia proteja adequadamente os brasileiros”, avalia Maria Laura Canineu, diretora-executiva da Human Rights Watch no Brasil.

Sem responsabilizar os atores do regime nem expurgar os responsáveis por práticas ilegais das instituições, aponta Kopttike, o Brasil acabou contaminando a nova democracia com o DNA da ditadura.

Estudos apontam que países que não fizeram processos de justiça de transição correm mais risco de voltarem a viver sob ditaduras.

Nenhum comentário:

Postar um comentário