A busca por soluções à criminalidade no Brasil pressupõe seu reconhecimento como um fenômeno sistêmico e de múltiplas causas. Por essa razão, a segurança pública não deve ser tratada como resultado de um pânico moral conservador, tampouco deve ser combatida com violência policial e demagogia.

Qualquer dessas alternativas é, ao mesmo tempo, um erro e um dano às populações periféricas, aos jovens e às mulheres. O tema merece uma abordagem muito mais ampla e complexa. É necessário superar a velha ideia de que segurança pública é um problema dos estados e restrito à atuação das polícias militares.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vem desenhando um projeto de emenda constitucional (PEC) com vistas a aprimorar o arcabouço institucional de segurança do país. O ponto fulcral da proposta está voltado para a nacionalização dos mecanismos de combate à criminalidade, centralizando-os nas mãos da União.

Dentre as medidas, chama atenção a constitucionalização do Sistema de Segurança Pública (Susp), que atualmente possui status de lei ordinária (lei 13.675/2018). Aprovado no governo Michel Temer —e abandonado por Jair Bolsonaro—, o Susp tem como finalidade unificar a institucionalidade da segurança pública, centralizando informações, metas e estratégias investigativas em nível nacional pelo Orçamento próprio da União.

É fundamental que o Susp seja inserido no escopo da Constituição Federal, a partir de uma PEC. Desse modo, sua inclusão no texto constitucional lhe proporcionaria maior força jurídica para produzir efeitos concretos na sociedade.

A Constituição prevê que a segurança pública é "dever do Estado" e "responsabilidade de todos" (art. 144), o que inclui a União, notadamente em temas de ordem nacional que ultrapassam o espectro regional dos estados.

É o caso tanto do crime organizado (que se desdobra num verdadeiro empreendimento internacional), como da violência às mulheres (que abrange todos os rincões do país). O combate a ambos exige um grande pacto multissetorial entre todos os entes federativos: União, estados, municípios e Distrito Federal.

Devemos ainda levar em conta o sucesso de outros sistemas nacionalizados de políticas públicas, já previstos na Constituição, como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e, mais recentemente, o Sistema Nacional de Educação (SNE).

A aprovação da PEC da Segurança Pública pode ser considerada a "bala de prata" no efetivo combate à violência. Sobretudo porque o projeto não trata a "criminalidade" como a simples soma de ações criminosas, mas como um sofisticado sistema que, a um só tempo, é difuso e organizado. A ideia central está em alinhar visão sistêmica, políticas coordenadas e uma gama de ações de prevenção e repressão. É um erro deixar o combate à violência se pautar pelo interesse eleitoral de agentes locais ou investir em repressão policial como estratégia para conquistar eleitores.

A tarefa não é simples. De largada, há a resistência das bancadas mais conservadoras no Congresso. Há ainda desconfiança dos governadores em aceitar a centralização das políticas junto à União, já que muitos veem a medida como supressão de suas próprias competências, o que não é correto.

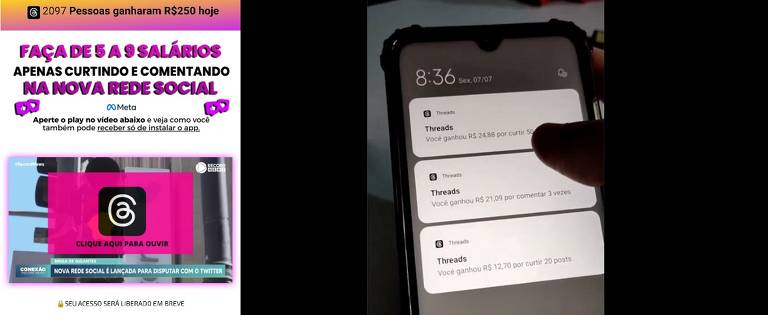

Se é certo que o cidadão se ressente mais do roubo do seu telefone celular nas ruas, também é necessário entender que essa violência é respaldada por uma indústria organizada que, de uma só vez, recebe os aparelhos, quebra as senhas, desvia os recursos da vítima, circula-os por mecanismos de lavagem e, por fim, desova os aparelhos no mercado de receptadores ou os emprega em outras atividades criminosas. O mesmo ocorre com a cadeia do tráfico de drogas.

Coibir o roubo ou a venda de entorpecentes é tarefa diária. Evitar o crime é desejável, porém, quebrar a cadeia criminosa é pressuposto essencial. Isso só se consegue com articulação federativa, abordagem sistêmica e cooperação internacional. No atual estágio, informação, inteligência e ações integradas são mais eficientes que armas e munição no combate ao crime. A menos que o objetivo seja acumular cadáveres e votos.