Sérgio Augusto, O Estado de S.Paulo

21 de agosto de 2021 | 15h00

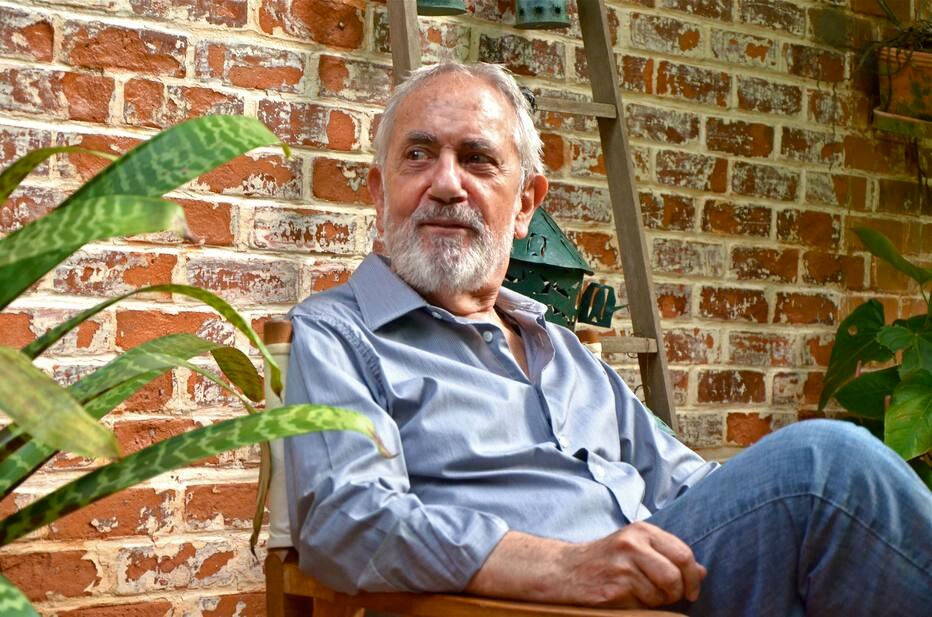

Uma revista há muito extinta me pediu uma entrevista com Paulo José (1937-2021). Corria o ano de 2008, o futuro do país e suas artes parecia franco e risonho, e o ator, a despeito de seus 71 anos, mourejava com a disposição de um estreante em busca de glórias que o teatro, a televisão e o cinema já lhe haviam, merecidamente, conferido. A seus compromissos de ator e diretor acrescentara o de supervisor de originalidade e qualidade das sinopses, argumentos e roteiros que chegavam à Central Globo de Produção.

Duvidei que ele, afetado pelo mal de Parkinson, se dispusesse a um bate-papo mais longo. Afinal conversamos durante cinco horas e alguns trocados. Paulo José, que eu conhecia desde sua estreia no cinema, como o padre de O Padre e a Moça (1965), de Joaquim Pedro da Andrade, sabia tudo de teatro, cinema, televisão, e do que mais referente à cultura surgisse no meio de uma conversa. Era o ator mais bem preparado intelectualmente de sua geração e um entusiástico causeur.

Tirou de letra a doença, amenizada por um marca-passo no peito e um eletrodo plugado no cérebro. Falava mais pausadamente, caminhava com certa lentidão; só isso a gente notava. Ficara, segundo ele próprio, “menos exibido, menos festivo”. Mas sem abrir mão da irreverência. “Sou biônico”, gostava de dizer, “tenho um parkinson de diversões”.

Cool, mesmo ao encarnar um personagem picaresco, como Macunaíma, buliçoso, como o Paulo de Todas as Mulheres do Mundo, e os tipos caricaturais de Como Vai, Vai Bem?, preferia trabalhar os aspectos físicos, ora e vez burilando a própria maquiagem, a mascarar de exagero seu rosto eternamente jovial e travesso. Modesto e recatado, a anticelebridade por excelência, considerava a vaidade uma besteira, uma tola fatuidade:

“Certos atores se acham superiores aos personagens que interpretam e por isso os olham de cima, olimpicamente. Não faço isso.”

Sua súbita passagem do teatro para o cinema (saiu de uma encenação de Mandrágora direto para as locações de O Padre e a Moça) foi tranquila e reconfortante. “Pela primeira vez pude chegar ao local de trabalho com tudo já pronto, sem precisar meter a mão em nada. No teatro eu me ocupava de mil coisas, disfarçava minha canastronice fazendo cenários, figurinos; até bilheteiro eu fui.”

Atuar com simplicidade foi a primeira lição que Joaquim Pedro lhe deu. “Ele era bressonianamente rigoroso, não gostava de atores, e os obrigava a evitar rictos faciais, deixando aos espectadores a tarefa de pôr atributos nos personagens.”

Um desafio e tanto para o ator formado na Escola de Stanislavski. “No Teatro de Arena, os atores ficavam cara a cara com o espectador, em close o tempo todo. Essa proximidade te obriga a ser muito verdadeiro, muito autêntico, simples, sintético, não barroco, não histriônico. Procuro trabalhar bastante com a impressão e nenhuma expressão. Com um baita close na tela, para que ‘representar’, ser ‘intenso’?”

Evitar representar era, para ele, a melhor maneira de um ator ajudar o diretor. “No palco, o ator faz uma ampliação de sua fala, do seu corpo; no cinema, justo o oposto. A câmera é que nos confere expressão. O ator, na tela, é material de ação, um significante cujo significado cabe ao público fornecer. Se ‘interpreta’ em demasia, define sentimentos, diminuindo a possibillidade de o espectador colocar nele outros sentimentod, outros significados.”

Outra lição aprendida de cara com o cinema : “Se o filme não tem clareza, o ator não ajuda.”

Num papel herdado do artista plástico Luiz Jasmim (primeira escolha de Joaquim Pedro), passou três meses vestido a caráter, desfilando de batina pelas ruas de São Gonçalo do Rio das Pedras, cidade morta do ciclo dos diamantes, em Minas Gerais, onde o filme foi rodado. “Fui padre full time. Quando não estava filmando, ia à igreja tocar harmônio. As pessoas me pediam bênção na rua.”

Entre dirigir e atuar, não tinha dúvida: ser ator era bem mais cômodo. “O diretor tem uma carga muito pesada, precisa dar ordens o tempo todo, e eu não tenho vocação para mandar.” Entre o cinema e a TV, tampouco: “Só fui trabalhar na televisão para ganhar dinheiro e fazer cinema.”

Sobre os cineastas brasileiros que mais o influenciaram destacou cinco: Domingos de Oliveira (“além do mais, um irmão”); Joaquim Pedro (“grande mestre, com uma visão muita clara do que queria fazer, o melhor exegeta dos próprios filmes”); Ruy Guerra (“bastante rigoroso, um diretor perfeito”); Murilo Salles, que o dirigiu em Faca de Dois Gumes (“um artesão de cinema completo”); Jorge Furtado, com quem fez Saneamento Bàsico e para quem narrou o esplêndido documentário Ilha das Flores: “um talento extraordinário”.

Com quais cineastas estrangeiros ele adoraria ter trabalhado? Se só pudesse escolher um, Billy Wilder.

Liberado para escolher mais de um, enfileirou: Stanley Kubrick, Fellini, Ingmar Bergman, e, dos franceses, François Truffaut.

Fellini não dava muita bola para os atores, ponderei. “Verdade. Mas era de uma generosidade e uma compaixão inexcedíveis. Ele deixava os atores inteiramente à vontade e não perdia tempo ‘discutindo’ o sentido dos personagens. Isso é ótimo.”

Boa parte de nosso tête-à-tête foi tomada por Todas as Mulheres do Mundo, o mais bem-sucedido filme nouvelle vague ambientado na Zona Sul carioca, e Macunaíma, a mais fulgurante experiência tropicalista no cinema e o último filme do Cinema Novo antes da decretação do AI-5.

Joaquim Pedro não pôde apreciar in loco os aplausos que Macunaíma recebeu no Festival de Veneza. Estava preso, com Glauber Rocha, Antonio Callado, e mais seis, no Quartel do Exército, por protestar contra a ditadura militar—enquanto nosso atual ministro da Defesa, ainda uma criança de nove anos, soltava pipa e pulava carniça.

Nenhum comentário:

Postar um comentário