Só de ouvir falar em cinema poético o espectador boceja: lá vêm imagens vagas e ensimesmadas que o sol duro da realidade logo derrete. Ao ouvir falar de documentário, ele boceja por outro motivo: lá vem o tedioso lero-lero de imagens de arquivo e depoimentos de sabichões.

O cinema poético é hoje desovado pela linha de montagem dos filmes-para-festival. Ele naufragou numa sensibilidade falsamente refinada, não reverbera na consciência coletiva. Já os documentários adotaram a petulância do pior jornalismo, o que aprisiona o concreto numa fórmula exausta.

Mas um dia houve a poesia límpida de “La Jetée”, de Chris Marker, e a realidade angustiada de “Noite e Neblina”, de Alain Resnais. E agora, do fundo da fossa em que estamos, surgem “Babenco” e “O que Há em Ti”.

Dirigido por Bárbara Paz, “Babenco” é mais que uma cinebiografia do cineasta. Ela não se preocupa em ser didática. Reproduz cenas dos filmes dele e não os nomeia. Não segue a ordem cronológica nem identifica as pessoas que falam dele. Deixa tudo meio solto.

Contudo, o filme segue com firmeza o fio de Ariadne e percorre seu labirinto. Recusa-se a cultuar o diretor e transformá-lo numa celebridade. Está longe de ser só uma carícia póstuma da diretora, sua última amante. Mas não o situa na história cultural —o que lhe limita o alcance. É poesia.

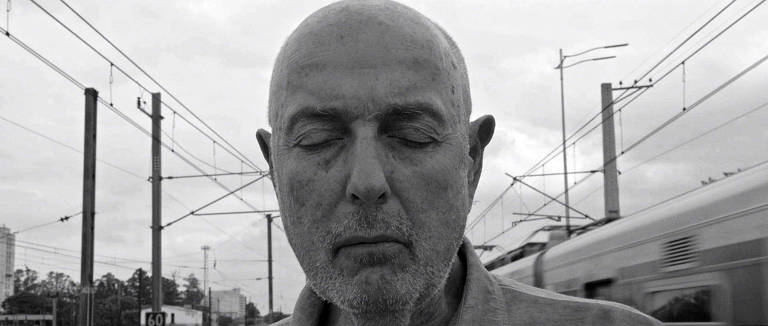

Seu protagonista é um narrador arredio e multiforme. Jovem, cabeludo e robusto, discorre sobre o passado e o presente. Velho, careca e com o pé na cova, sonha o futuro. Oscila entre deixar-se morrer e controlar o post mortem. Cantarola “Singin’ in the Rain” aqui e agora, em lugar nenhum e para sempre.

Não é preciso se lembrar de “Pixote”, “O Beijo da Mulher Aranha” ou “Brincando nos Campos do Senhor”. As imagens deles adquirem um valor próprio: o de desnudar o homem sem cidadania, o judeu errante, o artista desenraizado.

Desnudar no sentido literal: expor a verdade nua e irredutível do corpo. A câmera de Bárbara Paz, cujo ofício de atriz é trabalhar com o corpo, percorre o corpo frágil de Babenco. É sem morbidez que descobre a sua beleza à beira da morte. Sua poesia vence o tempo.

Ela compôs uma elegia, um canto fúnebre que quase pega seu amante pelos ombros, olha-o nos olhos e diz: você acabou. “Babenco”, que estará nos cinemas na próxima quinta-feira, lembra que também nós, espectadores, acabaremos —e até lá é melhor viver de verdade.

“Você acabou” é o mote de “O que Há em Ti”, um cinepoema de 16 minutos de Carlos Adriano. Na noite de 16 de março, um negro interpelou o presidente na frente do Alvorada e lhe atirou na fuça essas duas palavras. Bolsonaro se fez de desentendido e o homem foi adiante: “Você não é presidente mais”.

Ele disse o que disse e desapareceu. Não se sabe o seu nome, ocupação e motivos. Anjo vingador, será que veio do futuro para dar a boa nova do fim de Bolsonaro? O que se sabe dele é o que falou naquela noite: “Venho do Haiti, sou brasileiro”. Daí o título “O que Há em Ti”, corruptela do nome da nação antilhana.

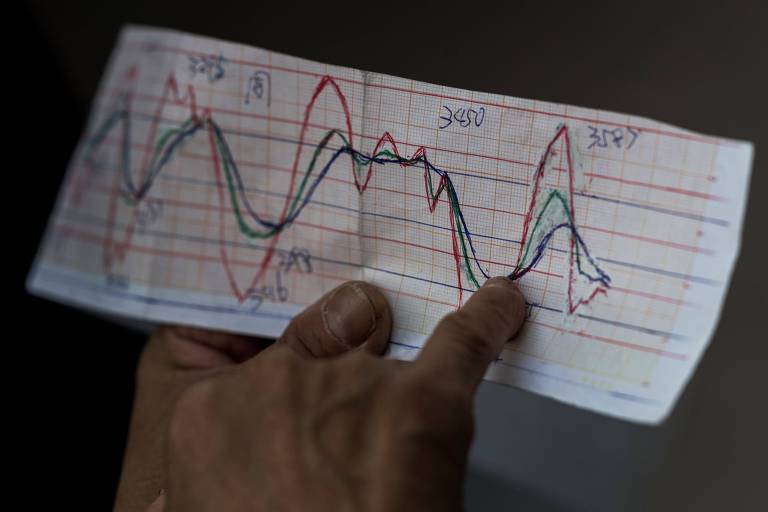

Carlos Adriano repete a cena da sua interpelação várias vezes, todas elas poéticas. Faz closes do seu gesto com as mãos, põe a sequência em branco e preto, divide a tela, granula as imagens e as coloca em negativo até torná-las um mantra visual.

O mantra musical é o verso “ninguém é cidadão”, da canção de Gil e Caetano que ficou cada vez mais atual. O título de Carlos Adriano aponta então para o Brasil: o Haiti é aqui. Lá e cá, ninguém é cidadão, outro refrão do filme —que pode ser visto até amanhã no site forumdoc.org.br.

Subitamente, a tela fica preta. Um texto relata os dois massacres perpetrados pelo Exército brasileiro durante sua ocupação do Haiti, ao longo de governos do PT.

A pancadaria foi tanta que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu à ONU que destituísse o comando das tropas, exercido pelos generais Augusto Heleno e José Elito Carvalho. O filme lista o nome dos milicos que barbarizaram no Haiti e foram postos por Bolsonaro no Planalto.

Acabou? Não. O documentário mostra o presidente no auge da sua pregação golpista, quando defendeu que o Congresso e o Supremo tinham de ser fechados na marra. Numa manifestação, ele urra: “Acabou, porra!”.

Aí o “Ti” do título se volta contra quem o vê: diante do “Acabou, porra!”, o que há em ti, espectador? O filme não cita Franz Fanon, mas o pensador e militante argelino estava certo quando disse que “todo espectador é um covarde ou um traidor”?