Vença Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL), um grande desafio se impõe à política brasileira nos próximos anos. É preciso "recriar um partido democrático de direita", diz Renato Janine Ribeiro, professor titular de ética e filosofia política da USP e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Esse espaço já foi ocupado pelo PSDB, mas a sigla se enfraqueceu com as derrotas para o PT à Presidência e ampliou sua crise ao se unir a Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, no processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT). Ao agir assim, fortaleceu a onda que levou Bolsonaro ao poder.

Janine lança "Maquiavel, a Democracia e o Brasil", livro em que analisa como os presidentes do pós-ditadura chegaram ao poder e o que fizeram para mantê-lo à luz de conceitos do clássico "O Príncipe".

Um desses conceitos é a fortuna, associada à sorte, ao acaso e à conjuntura. O outro é a "virtù", que pode ser vista, grosso modo, como o dom para a política. "Não traduzimos para ‘virtude’ para não confundir com o sentido moral, não tem nada a ver com moral. ‘Virtù’ vem da palavra latina 'vir' e quer dizer varão, é quem tem, não apenas força física, mas capacidade de articular suas ações com vista a um determinado fim."

Segundo Janine, "os três vice-presidentes que assumiram o poder nesse período, Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, defrontaram-se com muita impopularidade e tiveram uma pequena ‘virtù’, digamos, não de mudar o Brasil, mas de segurar o mandato deles". Em outras palavras, uma "virtù" de reparação de danos.

Dilma, de quem Janine foi ministro da Educação por seis meses, não demonstrou "virtù" suficiente para "manter ao menos um terço de apoio em qualquer das Casas do Congresso, o que teria bastado para impedir seu afastamento". Por outro lado, diz o autor, não faltaram fortuna e "virtù" a FHC e a Lula.

À Folha o professor comenta a eleição de Bolsonaro em 2018, afirma que o país dá "importância desmesurada à corrupção" e critica a "autoinfantilização" do eleitorado brasileiro.

O sr. encerra o primeiro capítulo do seu novo livro com "Maquiavel é uma boa inspiração para quem quer mudar o mundo". Por quê? Porque quando você quer mudar o mundo, tem que tomar o poder, exercê-lo de alguma forma. Alguém que reflete sobre as condições para chegar ao poder é uma inspiração importante, tanto que, séculos depois, o Gramsci [filósofo italiano] comparou "O Príncipe" ao partido revolucionário. Se quer mudar o mundo, é preciso ter projetos de melhorá-lo —supondo que queira mudar para melhorar, tem quem queira mudá-lo para pior. Maquiavel trata bem dos instrumentos para chegar ao poder e mantê-lo.

Mais adiante, ao abordar a realidade brasileira, o sr. escreve que Bolsonaro nunca teria sido eleito sob condições normais. A quais condições está se referindo? Vamos começar em 2013, ano em que as pessoas despertaram para a política. Lembro um dia com três manifestações simultâneas na Paulista: uma contra a alta dos preços, outra pelo assassinato de um menino boliviano e outra de surdos-mudos. O que tinham em comum? A ideia de que, para qualquer situação errada, era bom ir à luta, fazer política.

Como o Brasil tem pouca cultura política e essas manifestações foram sequestradas pela direita e pela extrema direita, o resultado foi que o Brasil não conseguiu amadurecer politicamente. As pessoas que foram às ruas esperavam soluções quase mágicas: vai resolver tudo, de saúde à educação. Houve uma decepção, usada pela direita, que aproveitou a impopularidade de Dilma para promover o impeachment.

Chegou-se a uma situação em que o nosso problema eram os políticos, e isso influenciou as eleições de 2016 e de 2018. João Doria ganhou a disputa para prefeito [2016] e depois para governador [2018] prometendo não ser um político, mas um gestor. Bolsonaro ganhou para presidente porque, além de derrubar o PT, o PSDB havia cometido um suicídio. O espaço propriamente político ficou esvaziado.

Bolsonaro era o personagem adequado para aquele momento porque não estava vinculado a nenhum grupo político de maneira evidente, a imagem dele era praticamente um vazio, na qual podia se projetar o que se quisesse. E as promessas de atitude violenta têm um certo apelo no Brasil. Uma frase usada sobre o Bolsonaro é que ele tem coragem de dizer alto o que todos nós pensamos baixo. Ou seja, assume todos os preconceitos tradicionais e há quem ache que isso é um ato de coragem.

Em trecho sobre o eleitorado no Brasil, o sr. diz que "os cidadãos se autoinfantilizam. Não têm pejo [vergonha] de admitir que são crianças fáceis de enganar (...) Clamam por quem os tutele. Elegem um tutor e, quando dá errado, pedem socorro a outro, geralmente pior". Qual é a saída? É preciso educação política, algo que não se aprende apenas na escola. Aprende-se em mobilizações, em ações. Moro no bairro da Aclimação, em São Paulo. Em época de eleição, um vereador coloca faixas dizendo: "Vereador Fulano de Tal conseguiu tais coisas na prefeitura para a Aclimação". Algumas pessoas no bairro acham que ele conseguiu asfalto para determinada rua, entre outras coisas.

Ao pensar que é ele quem vai resolver, os cidadãos se infantilizam e terceirizam o papel político. Se, em vez disso, atuarem juntos, defendendo uma causa, eles se tornam mais fortes —essa é a melhor forma de educação política que existe. A imprensa pode contribuir para a educação política ou prejudicá-la. Em 2018, por exemplo, a pauta para os candidatos nas entrevistas era quase sempre os escândalos. Dá-se no Brasil uma importância desmesurada à corrupção. Para muita gente, é como se fosse o único problema.

Vamos pegar o sujeito que devolveu R$ 100 milhões para a Petrobras. Esse valor dá talvez um dia de merenda escolar no Brasil, talvez nem isso. Não é esse dinheiro que vai resolver os problemas do país, mas é muito forte essa convicção, que dispensa as pessoas de pensar [de forma mais complexa].

Se quer mudar o mundo, é preciso ter metas, projetos de melhorá-lo –supondo que queira mudar para melhor, tem quem queira mudá-lo para pior. Maquiavel trata muito bem dos instrumentos para chegar ao poder e para mantê-lo

A imprensa erra ao dar muito destaque aos escândalos de corrupção, é isso? Erra porque coloca todos no mesmo saco, e a tendência é que se passe a dizer que todo político é ruim. Converse com quem acha que todo político é ruim e pergunte em quem ele vota para deputado, senador… Vai ser no pior nome possível, eles têm um faro fantástico. Quem repudia a política tem muito talento para votar pessimamente.

No livro, o sr. aproxima Bolsonaro de Jânio Quadros e Collor, dizendo que os três fazem "farto uso dos páthos". Páthos é de onde vem a palavra paixão, que tem dois significados: um tipo de sentimento amoroso muito intenso ou aquilo que caracteriza passividade. Como sentimento afetivo, intenso, paixão se opõe à razão. E como passividade, ela se opõe à ação. O que acontece? Há nomes muito bons para mexer com páthos dos outros, com a sensação de que as pessoas precisam de um salvador.

Essa ideia de passividade, tingida de uma fortíssima emoção, pega os sentidos de páthos e abre espaço a soluções não racionais, nas quais as pessoas fiquem passivas, esperando que a salvação venha de fora. Jânio foi eleito como um salvador, sem compromisso com ninguém. Dizia que o grande problema do Brasil era a corrupção. Collor, que ficou conhecido como "caçador de marajás", retomou fortemente o tema da corrupção. E Bolsonaro também, além da degradação dos costumes.

O sr. diz que o país se dividiu em três blocos políticos principais depois de 2018: a extrema direita, com Bolsonaro à frente; a direita, simbolizada pelo PSDB ou pelo que restou dele; e a centro-esquerda. Considerando os resultados do 1º turno, como esses blocos tendem a se organizar? Além de restabelecer a democracia —não defender, e sim restabelecer a democracia, porque 2018 foi uma eleição de fraudes e muita mentira—, um grande desafio para o futuro é recriar um partido democrático de direita, que seja comprometido com os direitos humanos e com a disputa eleitoral. Talvez a Simone Tebet (MDB) seja uma possibilidade nessa direção. A campanha dela foi bem feita, ela se saiu bem.

Tivemos um espaço democrático de direita com o PSDB. O partido havia surgido com uma mensagem mais centrista, até um pouco de centro-esquerda, mas aliou-se à direita, aproximou-se do então PFL. Perdeu quatro eleições presidenciais para o PT, o que o deixou desarticulado, embora continuasse fazendo governadores em estados importantes. Havia até um equilíbrio razoável: o PT não ganhava nos estados, o PSDB comandava os principais estados. No entanto, o PSDB decidiu namorar o golpe, e o Aécio Neves fez o quê? Subordinou a extrema direita e o Eduardo Cunha, e outras lideranças do PSDB não souberam ou não quiseram dar um limite. O partido não quis esperar a eleição de 2018, o que foi trágico.

Veja o brexit [aprovado em 2016], no Reino Unido. Causou espanto, muitos quiseram um novo plebiscito, mas o entendimento final foi: "O eleitor votou, tá votado". Não houve essa característica brasileira do "votei mal, alguém me salve, vamos fazer um impeachment". Também precisamos entender —e essa é uma crítica aos jornais em geral— que Bolsonaro não é direita, é extrema direita. Direita é Angela Merkel [primeira-ministra da Alemanha de 2005 a 2021], e Merkel e Bolsonaro não têm nada em comum.

A direita brasileira murchou extraordinariamente. Então uma parte da direita se aliou à extrema direita, sem muito pudor. Veja que no 2º turno o governador de SP [Rodrigo Garcia, do PSDB] foi direto para a extrema direita, sem impor condição. Isso, para o futuro, é serrar o galho em que se está sentado.

As pessoas que foram para a rua [em 2013] esperavam soluções rápidas, quase mágicas: vai resolver tudo, de saúde à educação, todas as coisas vão ficar boas. Houve uma decepção, usada pela direita, que aproveitou a impopularidade da presidente Dilma para promover o impeachment dela

Essa é mais uma campanha em que os temas ligados à ciência e à pesquisa parecem deixados de lado. Como presidente da SBPC, o sr. concorda? Convidamos os três candidatos que tinham maior intenção de votos para a reunião anual da SBPC em Brasília, em julho. Na ocasião, eram Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT). Ciro respondeu prontamente, Lula demorou um pouco, Bolsonaro só declarou que não iria no penúltimo dia de reunião, depois que Lula tinha ido e quando nem havia mais grade horária. Creio que essa foi uma resposta, sabe? Uma diferença entre os três candidatos. Não convidamos a Simone porque tínhamos espaço para três, e ela estava em quarto. Enfim, acredito que ela também teria estado ao lado da ciência. Temos algumas declarações dos candidatos em favor da ciência, mas não de Bolsonaro.

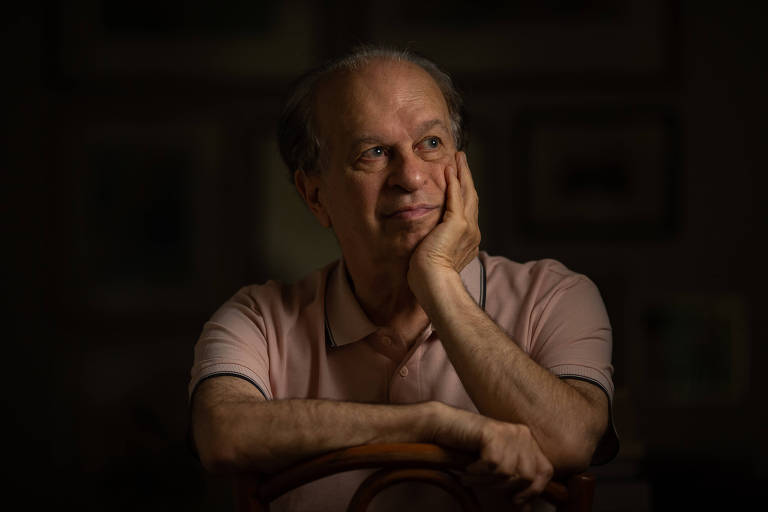

RAIO-X | RENATO JANINE RIBEIRO

Professor titular de ética e filosofia política da USP e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff em 2015. Entre seus principais livros estão "A Sociedade contra o Social: o Alto Custo da Vida Pública no Brasil" (2000, ed. Companhia das Letras, prêmio Jabuti), "A Pátria Educadora em Colapso" (2018, ed. Três Estrelas) e "Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia" (2021, ed. Estação Liberdade).

Nenhum comentário:

Postar um comentário