Gilberto Stam

A geóloga Adriana Camejo Aviles, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ficou impressionada com a quantidade e variedade de vestígios vegetais acumulados a 14 metros de profundidade do solo da cratera de Colônia.

O local é uma área circular com 3,6 quilômetros de diâmetro formada entre 30 milhões e 5 milhões de anos atrás e atualmente ocupada por arbustos e gramíneas, casas, sítios de hortaliças, trilhas e cachoeiras no extremo sul da capital paulista, no bairro de Vargem Grande, no distrito de Parelheiros.

Seu trabalho —ao lado de outro, com a descoberta de organismos aquáticos— registrou sinais de vida nessa região e indica qual era a vegetação predominante em épocas mais recentes.

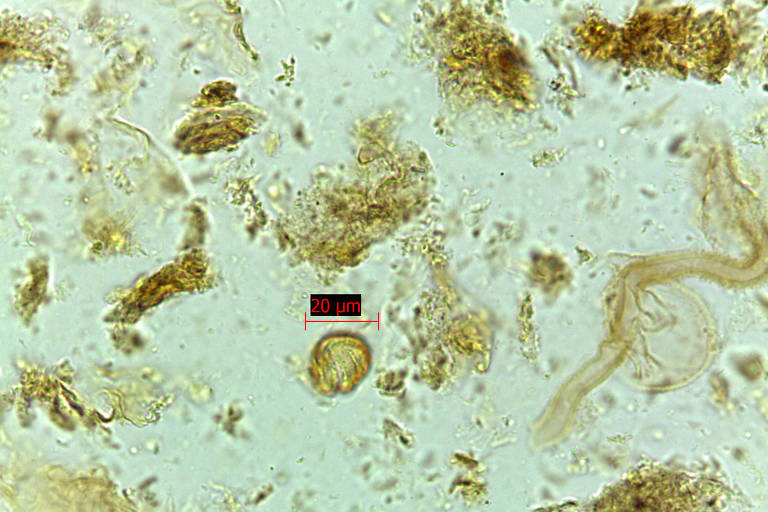

Em apenas 0,5 grama de solo, Aviles encontrou um conjunto de polens e esporos representando 115 espécies de plantas, com alguns grupos que crescem em ambientes frios, típicos de floresta de Araucária. Detalhado em um artigo publicado na revista Grana em julho de 2021, o levantamento reúne 1 alga, 10 espécies de samambaia, 45 de plantas com flores e 2 pinheiros.

A idade das amostras de polens, entre 180 mil e 135 mil anos, corresponde à penúltima glaciação, quando um manto de gelo cobria uma vasta extensão do planeta. Sua descoberta indica que uma vasta floresta de araucária (Araucaria angustifolia) deve ter coberto o território que hoje corresponde à cidade de São Paulo e provavelmente grandes extensões do estado.

Seria uma paisagem similar à encontrada hoje no interior do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e nas regiões mais altas e frias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"Dezoito espécies de plantas que viviam na cratera naquela época desapareceram da região. As duas de pinheiros persistem apenas nas matas de araucárias das regiões Sul e Sudeste", conta Aviles.

Um pólen classificado no gênero Acaena ou Polylepis, da família Rosaceae, a mesma das roseiras, das macieiras e de arbustos dos Andes, representa uma espécie bastante ameaçada com a elevação da temperatura das últimas décadas. Segundo ela, a extinção local e permanência das plantas em outras regiões refletem mudanças do clima nos últimos 180 mil anos.

"A vegetação começou a mudar há cerca de 135 mil anos, quando terminou o período glacial e aumentou a influência dos ventos de monções do verão, que entram na América do Sul pelo norte e ainda hoje trazem a umidade da Amazônia para a região Sudeste", explica a bióloga colombiana Paula Rodríguez-Zorro, da Universidade Nacional da Colômbia, autora de artigo publicado na revista Scientific Reports em abril de 2020 sobre as transformações do clima na região.

Até a chegada das monções, ventos frios vindos do sul passavam pelo atual estado de São Paulo durante o ano todo e favoreciam o crescimento de plantas como as araucárias. Com o aumento da temperatura e da umidade, a vegetação se adensou e formou a floresta tropical hoje conhecida como Mata Atlântica.

Na última glaciação, entre 70 mil e 14 mil anos atrás, com o clima mais frio e seco, incêndios naturais — como indica o carvão detectado nas amostras— abriam clareiras que formavam grandes campos de altitude.

Por causa dessas mudanças, as populações de araucárias sofreram reduções contínuas até desaparecerem por completo da região há cerca de 45 mil anos, quando as monções já haviam tornado o

clima mais quente e úmido, favorável à mata tropical.

ALGAS

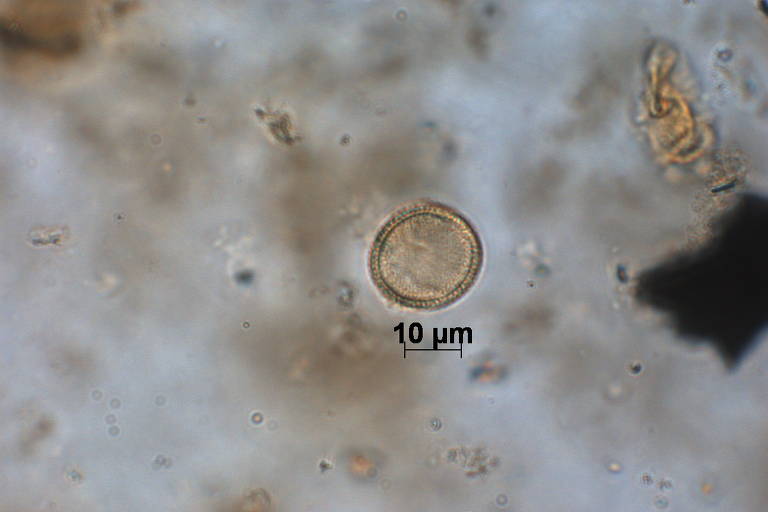

"É emocionante pensar que esses seres microscópicos viveram há 1,5 milhão de anos", diz a botânica Gisele Carolina Marquardt, da Universidade Univeritas (UNG), na Grande São Paulo, ao mostrar os fósseis de diatomáceas, organismos aquáticos coletados na cratera, como resultado de um estágio de pós-doutorado no Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA).

Situadas na base da cadeia alimentar e servindo como fonte de alimento para outros organismos, as diatomáceas são algas microscópicas unicelulares, com carapaças de sílica que se encaixam perfeitamente, como a tampa sobre um estojo de joias. Sua composição facilita a preservação nos sedimentos.

"Como as mudanças ambientais afetam sua composição, diversidade e abundância, as diatomáceas são excelentes registros de modificações nas características e no nível de água de um lugar", diz Marquardt.

Com seus colegas do IPA e do Luxembourg Institute of Science and Technology (List), ela descreveu duas novas espécies fósseis adaptadas ao frio do período glacial, uma delas batizada como Pseudostaurosira crateri em homenagem à cratera. As duas espécies estão detalhadas em artigos publicados nas revistas Fottea e Phytotaxa em abril de 2021.

"Encontrei cerca de 200 variedades de diatomáceas em amostras de 5 g de solo e estimamos que 30 delas podem ser espécies novas", conta Marquardt.

Os fósseis das algas estavam preservados nas camadas mais profundas da amostra de sedimentos que se acumularam no antigo lago da cratera, hoje coberta por um terreno pantanoso. Foram encontrados em 2017 por meio de uma perfuração de 50 metros que retirou um cilindro de terra, tipo de amostra chamado de testemunho sedimentar.

"A umidade do lugar ajuda a preservar o pólen nos sedimentos, evitando a oxigenação, que o levaria à decomposição", comenta a paleobotânica francesa Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), coautora dos dois artigos.

"Existem outras crateras na América do Sul, mas são de ambiente seco, nos quais os microfósseis oxidam e desaparecem."

Dedicada à região há duas décadas, ela conta que os moradores de Vargem Grande se entusiasmaram com as diatomáceas, que ela apresentou em 2021.

"A identificação de plantas fósseis revela fenômenos biológicos importantes na região, que fazem parte de um conjunto de alterações climáticas no Brasil", salienta o paleontólogo Paulo Eduardo de Oliveira, da Universidade de São Paulo (USP), que não participou dos estudos.

Segundo ele, o clima frio de cerca de 25 mil anos atrás também transformou o atual Distrito Federal, hoje ocupado por cerrado, em uma floresta de clima frio, mas sem as araucárias. Do mesmo modo, acrescenta, o nível do mar recuou 100 metros, expôs as plataformas continentais, hoje cobertas pela água, e permitiu o crescimento de uma floresta típica de regiões frias e úmidas.

Em 2003, o lugar foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat) e listado na Earth Impact Database, uma relação das 190 crateras de impacto (resultantes da colisão de um meteoro ou cometa) no mundo, 11 delas na América do Sul.

Em 2009, foi reconhecida como um dos cinco monumentos geológicos do estado de São Paulo. Com a descoberta dos microrganismos, a vida antiga da cratera começou a ganhar contornos mais nítidos.

No ano passado, moradores, pesquisadores e representantes do governo decidiram remover três ruas que avançavam para dentro da cratera. Uma associação de bairro ajudou a realojar os moradores que estavam em situação irregular.

"Tudo ocorreu de forma organizada e as três ruas foram devolvidas para o parque e para a pesquisa científica", comemora Ledru.

ORIGEM INCERTA

"A cratera é o único local conhecido com registro contínuo da história natural da América do Sul dos últimos 30 a 5 milhões de anos", ressalta o geólogo Álvaro Crósta, da Unicamp, que estuda a região também há mais de três décadas.

Ali, cada centímetro de sedimento representa até centenas de milhares de anos de registro da vegetação e do clima antigos.

Ele estimou a profundidade da camada de sedimentos em cerca de 250 metros, seguida por uma camada de rochas de cerca de 150 metros, como detalhado em um artigo publicado em 2019 na revista Meteoritics & Planetary Science.

A origem da cratera continua incerta. Ela pode ter se formado após a colisão de um corpo celeste ou por algum outro processo geológico.

"Qualquer dessas hipóteses ainda precisa ser confirmada", diz Crósta. Segundo ele, só será possível esclarecer como a cratera se formou perfurando até sua base, a cerca de 400 metros abaixo da superfície, oito vezes mais fundo do que o que se conseguiu com o estudo que levou à descoberta das diatomáceas.