Autor americano é um dos convidados do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento

SÃO PAULO

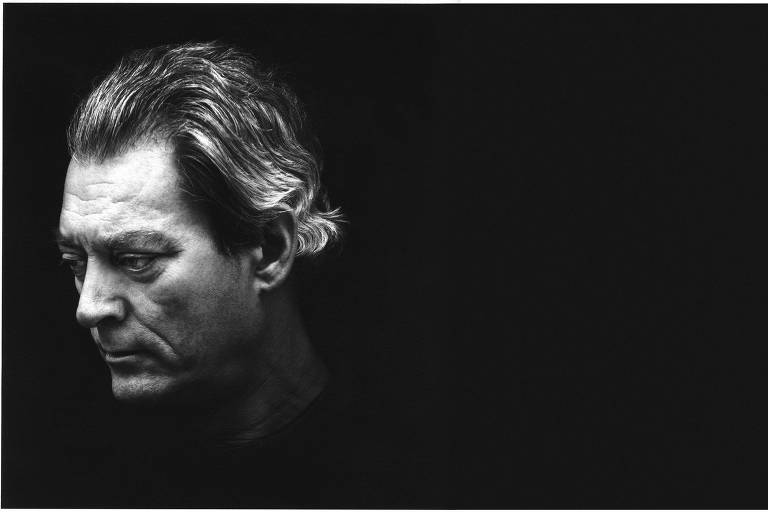

Paul Auster está interessado na verdade, este conceito que, há pouco tempo, prometia ficar fora de moda nos meios intelectuais. Há muita mentira lá fora —mas não quando ele se senta para escrever em seu apartamento em Nova York. Ao menos é o que diz buscar.

Essa busca por dizer o que não foi dito —e de formas que nunca foram utilizadas—, a fim de que a verdade apareça na relação íntima entre um autor e seus leitores, é o que move sua literatura, diz. E é o que salva a arte literária de mergulhar em uma melancolia destrutiva.

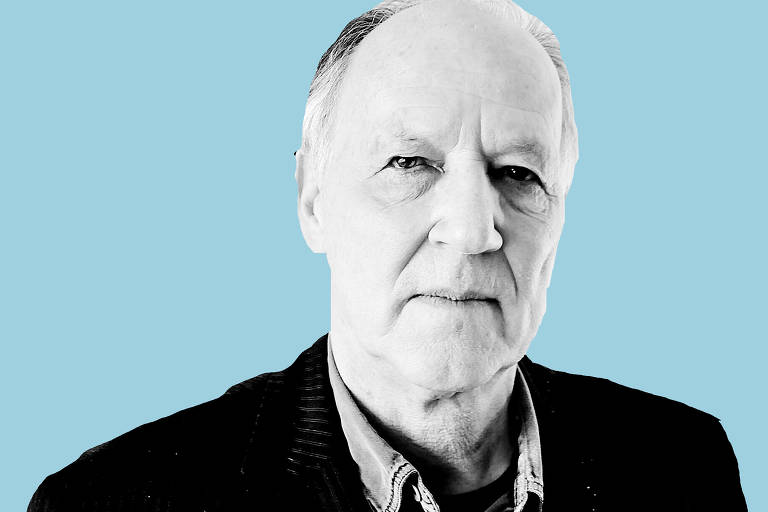

Auster vem ao Brasil em junho para falar no Fronteiras do Pensamento, que reúne ainda nomes como filósofo britânico Roger Scruton e o cineasta alemão Werner Herzog, entre outros. Autor de “A Trilogia de Nova York”, ele é um dos ficcionistas mais celebrados do mundo —seu último romance, “4 3 2 1”, foi finalista do Man Booker Prize.

Auster vem ao Brasil em junho para falar no Fronteiras do Pensamento, que reúne ainda nomes como filósofo britânico Roger Scruton e o cineasta alemão Werner Herzog, entre outros. Autor de “A Trilogia de Nova York”, ele é um dos ficcionistas mais celebrados do mundo —seu último romance, “4 3 2 1”, foi finalista do Man Booker Prize.

Esta edição do Fronteiras do Pensamento, que ocorre entre maio e novembro em Porto Alegre e São Paulo, tem como tema “os sentidos da vida”.

Alguns dirão que a literatura —ou boa parte da literatura que importa— é uma arte com um pé no niilismo, pessimista, consciente demais da angústia humana. E que, por isso, responder sobre o sentido da existência não estaria entre seus principais interesses.

Auster discorda. Vê a ficção como uma experiência única —com dois estranhos, autor e leitor, a conversar em completo silêncio. O escritor chega a usar a palavra “milagre” para defini-la.

"[A leitura] é o único lugar, no mundo, onde dois estranhos podem se encontrar em absoluta intimidade. Um estranho, alguém que você nunca viu, o escritor, está falando com você. É um espaço muito íntimo”, diz.

Alguns dirão que a literatura —ou boa parte da literatura que importa— é uma arte com um pé no niilismo, pessimista, consciente demais da angústia humana. E que, por isso, responder sobre o sentido da existência não estaria entre seus principais interesses.

Auster discorda. Vê a ficção como uma experiência única —com dois estranhos, autor e leitor, a conversar em completo silêncio. O escritor chega a usar a palavra “milagre” para defini-la.

"[A leitura] é o único lugar, no mundo, onde dois estranhos podem se encontrar em absoluta intimidade. Um estranho, alguém que você nunca viu, o escritor, está falando com você. É um espaço muito íntimo”, diz.

[ x ]

Mas o que o sentido tem a ver com essa história? “O trabalho do escritor não é a destruição —que é o que a palavra niilismo me sugere—, mas criar uma atmosfera de verdade. A verdade que faça o leitor seguir adiante, porque ela responde à ideia que ele tem do que é o mundo real.”

“Você vê como Proust, um autor que admiro muito, é hábil para articular grandes questões da existência. Coisas pequenas, às vezes, mas que ninguém tinha sido capaz de expressar. Nesses momentos, o leitor é tomado por uma espécie de alegria.”

Ao alimentar o entendimento do mundo, continua, a ficção pode ajudar o leitor a iluminar a questão sobre o sentido da vida. E não há, segundo Auster, arte que lide melhor com o tema do que a literatura. A verdade surgiria, assim, como o próprio fundamento do ofício do escritor.

Obviamente, isso não quer dizer que os autores devam escrever só autobiografia —ou reduzir seu ofício a uma literatura de documento, tendência que se insinua no mercado global já há alguns anos.

“Olha só: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso”, diz, citando Kafka. “Isso não é documento. Você quer continuar e ver o que acontece. E é um dos textos mais comoventes do século 20.

Os escritores dizem a verdade por vários caminhos. Você vai me dizer que Kafka não estava falando a verdade?”

Em Kafka, Auster diz buscar outro valor: a clareza. Ele se lembra de um passeio por Paris com Edmond Jabès, escritor francês de origem egípcia, um de seus grandes amigos. Jabès acabara de lançar “Le Petit Livre de la Subversion Hors de Soupçon” (o pequeno livro da subversão insuspeita) e os dois discutiam o conceito que dava título ao livro.

Ambos concordavam que a ambição de todo autor era ser subversivo, chacoalhar as ideias feitas das pessoas, fazê-las pensar de novos modos.

“O Edmond me disse: ‘Se você quiser repensar a linguagem, se rebelar contra a gramática e a tradição para fazer algo novo, talvez você esteja mesmo fazendo algo novo. Mas ninguém vai estar nem aí. A clareza é a coisa mais subversiva que existe. Ninguém escreve tão claro quanto Kafka e ninguém é mais subversivo’”, lembra Auster, em seguida mostrando choque ao ver que o encontro aconteceu há quase 40 anos.

Auster continua profundamente ligado à política. Com a ascensão de Trump, o autor disse que não poderia calar-se sobre o que via como absurdos do novo presidente americano —sob o risco de nunca mais poder encarar a si mesmo. À Folha, ele diz ainda ver o cenário mundial como negativo, com a ascensão da direita radical, mas tem uma nota de otimismo.

“É um momento perturbador. Todo mundo sente que há algo acontecendo, mas não sabemos bem o quê. Mas há a percepção de que o mundo no qual vivíamos, do capitalismo global, não está funcionando. Alguns ficaram muito, muito ricos, enquanto outros se esforçam para sobreviver. É injusto. Há muito ressentimento”, afirma.

Auster continua profundamente ligado à política. Com a ascensão de Trump, o autor disse que não poderia calar-se sobre o que via como absurdos do novo presidente americano —sob o risco de nunca mais poder encarar a si mesmo. À Folha, ele diz ainda ver o cenário mundial como negativo, com a ascensão da direita radical, mas tem uma nota de otimismo.

“É um momento perturbador. Todo mundo sente que há algo acontecendo, mas não sabemos bem o quê. Mas há a percepção de que o mundo no qual vivíamos, do capitalismo global, não está funcionando. Alguns ficaram muito, muito ricos, enquanto outros se esforçam para sobreviver. É injusto. Há muito ressentimento”, afirma.

“Quando as pessoas sentem raiva, tendem a apoiar quem parece ter respostas simples, seja alguém idiota como Trump, nocivo como o Erdogan ou como o seu novo presidente [Jair Bolsonaro].”

Para o escritor, este não é o pior momento de uma sociedade que já teve duas guerras mundiais, com enormes massacres. “Para ver tudo com clareza, precisamos parar de entrar em pânico. Sei que é perturbador, mas há muita resistência [à direita radical]. Esse poder de resistir e a clareza moral pode nos resgatar dos nossos piores pesadelos. Está ruim, mas pode melhorar.”

Auster vê o momento como especialmente perigoso para as artes —e não só pela rejeita que elas enfrentam em certos setores da direita, acostumados a vê-las como expressão dos valores das elites de esquerda.

“Vivemos tempos em que a consciência toma o lugar da imaginação. E a melhor literatura parece surgir em momentos de paz e prosperidade.”

Auster vê o momento como especialmente perigoso para as artes —e não só pela rejeita que elas enfrentam em certos setores da direita, acostumados a vê-las como expressão dos valores das elites de esquerda.

“Vivemos tempos em que a consciência toma o lugar da imaginação. E a melhor literatura parece surgir em momentos de paz e prosperidade.”