ESTADÃO - 20/04

A principal razão porque a empresa deve deixar de ser estatal não tem a ver nem com posições doutrinárias nem ideológicas

Ninguém pense que as resistências à privatização da Eletrobrás provenham de questionamentos ideológicos ou de concepções sobre a natureza do Estado ou, ainda, de determinadas estratégias de desenvolvimento econômico.

Provêm das mais atrasadas práticas de poder, derivadas do patrimonialismo e da tomada do Estado por interesses políticos privados, como bem mostrou matéria publicada na capa do Estadão na última terça-feira, 17.

Os pontos de vista doutrinários são bem conhecidos. Um tanto simplificadamente, os neoliberais entendem que o setor público é, em geral, mau administrador e quando se mete em setores da economia acaba por permitir que interesses privados se apropriem indevidamente de recursos e de instrumentos públicos. Daí porque o Estado deve ser enxuto e, salvaguardadas as excepcionalidades, se restringir à regulação da atividade econômica.

A concepção estatizante pretende induzir o desenvolvimento econômico por meio do controle de setores estratégicos, em vez de deixá-los à iniciativa privada cuja finalidade não é o interesse público, mas a maior apropriação da renda. Quanto mais atrasado o desenvolvimento econômico, maior deverá ser a participação do Estado na economia, de maneira a incentivar e a proteger setores ainda frágeis.

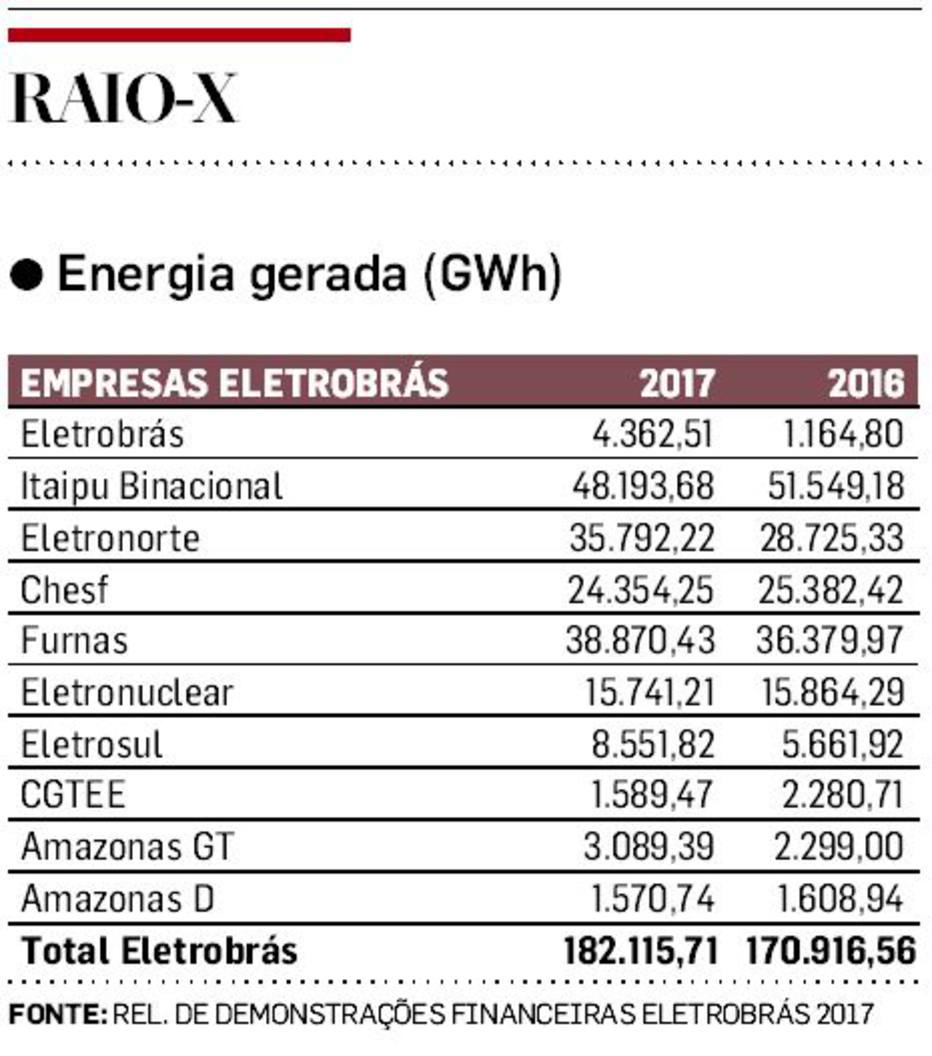

Quantidade de energia gerada pela estatal nos dois últimos anos Foto: ESTADÃO

Quantidade de energia gerada pela estatal nos dois últimos anos Foto: ESTADÃOEm janeiro, o governo Temer decidiu enviar projeto de lei ao Congresso para privatizar a gigante Eletrobrás, holding que reúne 233 usinas que oferecem 31% de energia elétrica gerada no Brasil, mais de 71 mil quilômetros de linhas de transmissão. A modelagem prevê aumento do capital social cuja participação o Tesouro deixará de subscrever, abrindo espaço, assim, para maior participação privada. Como nenhum acionista poderá deter mais que 10% das ações com direito a voto, o resultado será a pulverização do controle acionário hoje detido pelo Tesouro. O governo terá à sua disposição uma ação especial (golden share) por meio da qual poderá vetar decisões que eventualmente contrariem o interesse nacional. As subsidiárias Itaipu e Eletronuclear ficarão de fora do modelo de privatização. A primeira, por ser empresa binacional partilhada com o Paraguai; e a outra, por operar com a especialmente sensível energia nuclear. O governo espera arrecadar R$ 12,2 bilhões com essa operação de subscrição de ações novas.

A principal razão pela qual a Eletrobrás deve ser privatizada não tem a ver nem com posições doutrinárias nem ideológicas. Tem a ver com uma razão bem mais prática. Como todos sabemos, o Tesouro está na pindaíba, não tem recursos para bancar os investimentos necessários para expansão da Eletrobrás, tanto na área de geração, como na de transmissão e distribuição. Ou se deixa a incumbência para quem esteja disposto a fornecer capital ou, então, não acontecerão os investimentos.

Linhas de transmissão em 2017

Linhas de transmissão em 2017O projeto enfrenta enorme batalha judicial. As resistências mais importantes ao novo passo se concentram em duas áreas, a corporativista e a política. A corporativista é a dos funcionários das empresas estatais que temem perder privilégios (e a moleza) de que desfrutam, quando seus patrões passarem a ser executivos privados.

A resistência política, a maior das duas, é a dos chefões políticos para os quais, além de cabides de emprego, as empresas estatais e suas subsidiárias não passam de capitanias loteáveis entre cupinchas.

Como se viu exaustivamente por meio da Operação Lava Jato, além de oportunidade para exercício de poder, esse jogo permite sistemática depredação do patrimônio público para cumprimento dos interesses desses mandachuvas regionais. Enfim, este ainda é o resultado de arraigadas práticas patrimonialistas que deformam a vida política nacional.