[RESUMO] Professor em Harvard, pensador brasileiro vê na crise atual a possibilidade de construir alternativa mais produtiva e igualitária à agenda que, com variações de ênfase, atravessou os governos pós-ditadura e condenou o Brasil à estagnação e à manutenção de padrões inaceitáveis de desigualdade.

A tarefa do futuro, escreveu o filósofo Alfred North Whitehead, é ser perigoso. O futuro, virado presente, vem demonstrando que sabe cumpri-la. Tratemos de aprender com os padecimentos que ele nos impõe.

Quando a pandemia da Covid-19 eclodiu, e o mundo todo começou a se fechar em casa, levando as economias nacionais a desabar, já estava claro que o Brasil não teria futuro se persistisse no rumo que vem seguindo há muito tempo. Mas a crise —que, no seu impacto mundial sobre o produção e o emprego, tem precedente apenas na depressão da década de 30 do século passado— fortalece e acelera os fatores que já haviam condenado ao malogro o caminho que temos trilhado.

De Collor a Bolsonaro —passando pelas Presidências de Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, com variações de um mandato presidencial a outro—, o Brasil abraçou agenda que nos levou ao chão. De 1990 a 2020, os 30 anos sem glória em que essa agenda prevaleceu, o produto do Brasil, medido por habitante, cresceu menos de 1% ao ano, bem abaixo da média de países semelhantes. De 1940 a 1980, a cifra correspondente tinha sido cerca de 4% por ano. O Brasil era um dos países que mais cresciam no mundo. Essa queda econômica, já por si chocante pela magnitude de um descalabro renovado por décadas a fio, representa apenas uma das muitas dimensões de um desastre nacional.

[ x ]

A agenda que rebaixou o Brasil nessas três décadas teve três marcas. A primeira foi a primazia dada a acertar as contas públicas e “fazer o dever de casa’’, ganhando a confiança financeira para trazer o investimento, sobretudo estrangeiro, e com ele o crescimento. E a copiar instituições e políticas dos países ricos do Atlântico Norte, a começar pelas dos Estados Unidos, na esperança de obter os mesmos resultados que eles tinham obtido. Quando o preço das commodities caía, como no segundo mandato de Dilma, os governos afrouxavam no discurso da responsabilidade fiscal e da confiança financeira e abraçavam o keynesianismo vulgar, não como alternativa, que não podia ser, mas como remendo.

Não deu certo. Nenhum país enriquece por meio de agrados aos mercados financeiros, com o dinheiro dos outros, e sem inovação institucional destinada a dar chance a muitos. O investimento acaba indo não para os países mais obedientes, mas para os que, desobedecendo e inventando, criam oportunidades de ganho.

O realismo fiscal é necessário, sim, mas pela razão inversa àquela pretendida: para que o país e seu governo não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção de estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. O escudo fiscal da rebeldia exige sacrifício. E o sacrifício só se legitima e só se aceita se for cobrado como parte do preço de projeto nacional que desde o primeiro passo exija muito mais dos endinheirados que dos despossuídos. Não se confunde essa outra maneira de entender e praticar o realismo fiscal com política monetária que sacrifica os interesses da produção aos do rentismo financeiro, nem com política cambial destinada a disfarçar o empobrecimento do país a custa de empobrecê-lo.

A segunda parte da agenda que perdura de Collor até hoje é o pobrismo: cuidar dos pobres por meios que não lhes asseguram oportunidade de ascensão e que não desafiam as causas das grandes desigualdades brasileiras. Ninguém pode ser contra o socorro aos pobres, como direito, não como caridade. Nenhum brasileiro deve passar fome ou carecer de assistência médica e de teto. O que caracteriza o pobrismo, porém, é sua falta de horizonte para a democratização de oportunidades e de capacitações e seu descompromisso com iniciativas que mudem a distribuição fundamental das vantagens no Brasil.

O pobrismo faz parte do regime de cooptação que se organizou no Brasil. Os pobres receberam as transferências sociais; as corporações, seus direitos adquiridos; os grandes empresários, o crédito subsidiado pelos bancos públicos; e os compradores diretos ou indiretos dos papéis do Tesouro, os juros sem igual que permitiram aos que fracassaram como produtores continuar a prosperar como rentistas. A corrupção, focada na relação entre o dinheiro e a política, foi apenas subproduto da cooptação generalizada. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta.

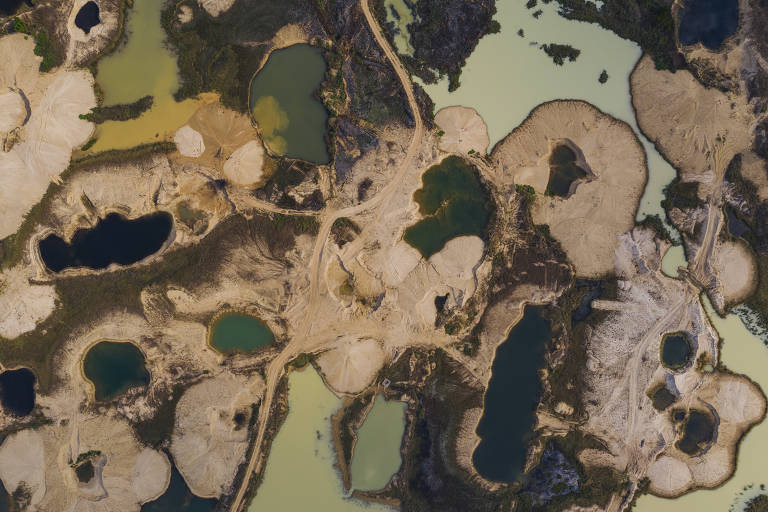

O terceiro componente da agenda que prevaleceu de Collor a Bolsonaro é, portanto, a marcha para trás no conteúdo de nossa produção e de nossas exportações. O que tiramos da terra, plantando ou cavando, e do gado que passeia sobre ela, veio a ocupar posição cada vez maior em nossa economia. Basta ver, por exemplo, o perfil de nossas exportações para o que se tornou nosso maior mercado, a China, para onde enviamos os dons prodigiosos da natureza e de onde recebemos os produtos do engenho humano. No casamento da inteligência com a natureza, a inteligência atuou como parceira menor: monocultura possibilitada da porteira para dentro pelos avanços da Embrapa, porém com pouca industrialização da porteira para fora; pecuária extensiva —ainda a atividade econômica predominante em nosso território— e mineração que leva o minério direto para o navio.

A antiestratégia composta por esses três traços nos últimos 30 anos nos condenou à estagnação econômica. Quando diminuiu a pobreza, graças aos programas sociais em que se esmerou o pobrismo, deixou intocadas as razões pelas quais continuamos a ser o que somos há séculos: uma das sociedades mais desiguais do planeta e menos preocupadas em equipar sua gente.

O apequenamento nacional a que nos levou essa agenda não se mede apenas em baixo crescimento, em perpetuação de desigualdades extravagantes e em formas de ação política que substituem o enfrentamento de nossos problemas pelo cultivo de ressentimentos e o apelo a ilusões. Mede-se também e sobretudo pela mediocridade em que o Brasil afunda. Como pode um país que fervilha de vitalidade em todas as classes e em todos os setores, que já foi, por largo tempo, uma das economias que mais cresciam, que conserva forte sentimento de identidade nacional e que mantém democracia vibrante, ainda que cheia de falhas, perder-se em tão prolongado descaminho?

Quando a crise da pandemia irrompeu, já se anunciava no mundo uma inflexão, de realidades e de ideias, que prefigurava a inviabilidade da antiestratégia que seguimos nas últimas três décadas, embora ainda não ressoe no Brasil o novo debate a respeito do desenvolvimento. Esse debate coloca todos os países diante de um dilema que continua não resolvido.

A teoria clássica do desenvolvimento econômico, vinda da segunda metade do século 20, identifica um atalho: a industrialização convencional, como aquela que se implantou no Sudeste do Brasil. Esse atalho parou de funcionar, entre nós como em todo o mundo: o Brasil é um de muitos países que se desindustrializaram. A velha vanguarda industrial deixou de ser vanguarda. É resquício da vanguarda anterior ou satélite da nova vanguarda: a economia do conhecimento, densa em ciência e tecnologia e dedicada a inovação permanente. Com frequência cada vez maior, essa nova vanguarda produz mais e melhor o que a antiga produzia e a relega a lugares em que o salário é mais baixo e o trabalho, menos qualificado. A alternativa seria forma socialmente inclusiva dessa nova vanguarda.

Essa alternativa, porém, parece inacessível mesmo nos países mais ricos, com as populações mais educadas. A economia do conhecimento aparece em todos os setores da produção —manufatura avançada, serviços intelectualmente densos e até agricultura de precisão. Em toda parte, entretanto, existe como franja excludente. Deixa de fora a grande maioria dos trabalhadores. Dessa natureza insular do novo vanguardismo econômico resultam queda na produtividade (porque a prática mais produtiva é negada à maioria) e agravamento da desigualdade (por conta do fosso entre as vanguardas da produção e o resto da economia).

O antigo atalho ao crescimento não mais funciona, mas a alternativa a ele parece inacessível, ainda mais para os países em desenvolvimento do que para os mais desenvolvidos. Este é o dilema que cada vez mais angustia os governos. Não há volta ao padrão industrial anterior. A única solução é romper o dilema do segundo lado: encontrar maneira de cumprir a tarefa aparentemente inexequível de construir uma economia do conhecimento para muitos, parte por parte e passo por passo.

Essa tarefa é a superação da agenda que seguimos nessas décadas desperdiçadas. Exige o que ela não oferece: qualificação de nosso aparato produtivo e desenvolvimento baseado em democratização de oportunidades e capacitações.

Não é apenas a chave do crescimento econômico acelerado e abrangente que se perdeu, mesmo na parte mais próspera do mundo. É a capacidade de resolver os problemas estruturais das sociedades contemporâneas dentro dos limites institucionais do último grande momento de refundação institucional e ideológica no Ocidente: o compromisso social-liberal ou social-democrata que serviu de centro de gravidade da política e do manejo da economia pelo Estado depois da Segunda Guerra Mundial.

A premissa daquele compromisso foi o abandono de qualquer tentativa de rearranjo mais amplo das instituições econômicas ou políticas. Os problemas seriam equacionados pela regulação, pelas políticas de redistribuição corretiva da renda (via tributação progressiva e gasto social) e pelo manejo contracíclico da economia (por meio de política fiscal e monetária).

Agora, porém, não mais. Todos os desafios importantes das sociedades contemporâneas exigem o que o compromisso social-democrata ou social-liberal renegou: inovação institucional. Um exemplo é o confinamento da economia do conhecimento a ilhas de privilégio. Outro é a precarização de parte crescente da força de trabalho.

Inconformada com a indisposição ou a incapacidade das forças de centro-direita e de centro-esquerda para ajudá-la, a maioria trabalhadora apelou, em muitos países, para um cesarismo autoritário que prometia soluções fáceis ou que desviava a discussão para as guerras culturais ou a hostilidade a migrantes. Só que os pequenos césares também não sabem o que fazer, a não ser ostentar poder para tripudiar sobre bodes expiatórios. O Brasil figurou nesse drama mundial.

Foi num mundo que já havia perdido o rumo do crescimento econômico acelerado e abrangente, e experimentado a derrocada de sua última refundação institucional e ideológica, que a crise da pandemia desabou sobre a humanidade.

Muitos a veem como tempestade passageira. Ela tem tudo, porém, para inaugurar período de projetos nacionais fortes: a resposta que ela requer pode mostrar o caminho para começar a enfrentar os problemas que tanto o centrismo social-democrata ou social-liberal, como seu ocasional substituto populista e autoritário, deixaram sem solução.

Para que a mensagem não fique velada, explicito. O que a alternância PSDB-PT e o governo Bolsonaro não fizeram, podemos começar a fazer a partir de agora: desenvolver alternativa produtivista e capacitadora para substituir a antiestratégia das últimas três décadas. Tratemos de começar a construir essa alternativa desde já, por iniciativas dentro da Federação, à margem do governo federal, e de levá-la ao poder central em 2022.

O que pode e precisa ser feito na emergência atual para salvaguardar a vida dos brasileiros pode e precisa também servir de primeiro passo para construir outro futuro do país. E nosso hábito de seguir ondas no mundo, que costuma nos prejudicar, agora nos pode ser benéfico. Imitação, ponderou Emerson, é suicídio. Grandeza, contudo, também se imita.

Muitos já compararam as iniciativas necessárias para reagir à destruição de empregos e empresas no rescaldo da pandemia a uma economia de guerra. Numa economia de guerra, contudo, a produção ganha intensidade febril, e a demanda, assegurada pelo Estado, é praticamente ilimitada. Na situação atual, afora a provisão de equipamento médico, ocorre o inverso: tanto o consumo como a produção ameaçam encolher de maneira dramática.

O Estado entra para mitigar o aniquilamento da capacidade produtiva e dos empregos. E as características da resposta exigida são também as de qualquer agenda que responda à desorientação que existia antes da chegada da pandemia: mobilização em grande escala, como numa economia de guerra, dos recursos físicos, econômicos e humanos da nação; foco no soerguimento e na qualificação do aparato produtivo; capacitação da força de trabalho; inovação nas instituições e nas políticas para ampliar o acesso a recursos e oportunidades da produção; e ação do governo para liderar esse processo, não para substituir ou suprimir os agentes econômicos e sociais, mas para equipá-los.

A contrapartida aos projetos nacionais fortes é a reorientação da globalização. Aqueles projetos exigem que os países possam encontrar empírica e experimentalmente a maneira de se organizarem para resolver seus problemas. A globalização que se construiu no mundo é inimiga desse objetivo.

O ordenamento do comércio mundial, por exemplo, quer impor aos países a adesão a uma forma específica da economia de mercado, forma que proíbe, por exemplo, sob o rótulo de subsídios, as parcerias estratégicas indispensáveis entre governos e empresas e que incorpora às regras do comércio mundial um regime de propriedade intelectual que deixa nas mãos de pequeno número de empresas multinacionais inovações tecnológicas e médicas vitais para a humanidade. A globalização exigida pelos projetos nacionais fortes será uma globalização que nos permita reconciliar as divergências institucionais, inclusive na maneira de entender e ordenar uma economia de mercado, com a construção de uma economia mundial aberta.

O que significa essa virada no mundo, acelerada pela crise sanitária e econômica da pandemia, para a criação de projeto de desenvolvimento nacional que substitua a agenda que prevaleceu de 1990 a 2020 e que nos levou ao quadro de estagnação, desorientação e desesperança que já nos assolava quando a crise nos surpreendeu?

Temos de elaborar o projeto nacional forte que daria ao dinamismo e à resiliência, ainda incólumes no Brasil, os instrumentos que lhe faltam.

Ponho de lado aqui as duas políticas de Estado, a exterior e a de defesa, indispensáveis para assegurar o espaço de soberania em que nos poderíamos dedicar a uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. Foco cinco eixos da alternativa a construir.

O primeiro eixo é qualificar o aparato produtivo, não só as empresas, mas também os agentes econômicos —no autoemprego e nos empregos precarizados ou nas profissões e especialidades independentes, sem vínculo, ou tenuemente vinculados, com empresas. O Estado brasileiro é um dos poucos do mundo que já contam com amplo espectro dos instrumentos necessários a uma política de qualificação produtiva: entre eles, o Sebrae, o Senai, o Senac, a Finep, a Embrapa, a Embrapii e os bancos públicos de desenvolvimento. O que nos tem faltado é o projeto abrangente e coordenado, tanto dentro da Federação como no governo central, a que esses instrumentos podem e devem servir.

Por exemplo, trabalhar com grandes empresas, sobretudo em setores em que já dispomos de vantagens comparativas, como os complexos agropecuário e energético, ou em setores em que há tudo ainda a fazer em matéria de produção avançada, como os complexos da saúde e da defesa, para abrir caminho rumo à fronteira produtiva e tecnológica. Ajudar parte da multidão de médias e pequenas empresas, a parte mais capaz de aproveitar a ajuda, a se aproximar dessa fronteira. E construir as formas de apoio (por analogia à extensão agrária) que, a partir das camadas médias da estrutura de emprego, transformem profissionais autônomos ou semiautônomos, como reparadores de máquinas ou enfermeiras, em artesãos tecnologicamente equipados.

Trata-se de vasto esforço de capacitação em que política industrial e novo ensino técnico teriam de andar juntos. O horizonte de todas essas tarefas é casar o dinamismo que temos de sobra com a sofisticação que costuma nos faltar, de modo a elaborar, passo por passo, uma forma inclusiva da economia do conhecimento.

O segundo eixo é resgatar da informalidade e da precarização no setor formal a maior parte de nossa força de trabalho. Não podemos almejar escalada abrangente e sustentada de produtividade se continuarmos a condenar a maioria de nossos trabalhadores a insegurança econômica e aviltamento salarial.

Para romper com essa realidade, não podemos ter de escolher entre uma legislação que preserva os interesses da minoria organizada, mas abandona a maioria desorganizada, e uma campanha neoliberal que, sob o eufemismo da flexibilidade, instaura o vale-tudo no mercado de trabalho. Daí a necessidade de construir, ao lado do regime trabalhista existente, novo corpo de regras que resguarde, para o bem de todos os brasileiros, a maioria de nossos trabalhadores.

O terceiro eixo é mudar radicalmente a maneira de aprender e ensinar no Brasil: substituir o enciclopedismo raso e dogmático que continua a pautar nosso ensino, em guerra contra nossos pendores, por uma educação analítica e capacitadora, tanto nas escolas de ensino geral como nas escolas técnicas. A matéria-prima para essa reorientação já existe nos surpreendentes experimentos em educação que, muito além da regressiva Base Nacional Comum Curricular, surgem Brasil afora. Reorientação que só pode se generalizar, a partir da vanguarda pedagógica que conduz esses experimentos, se atrairmos ao magistério, organizado em carreira prestigiada, muitos de nossos melhores talentos. E se criarmos os meios econômicos e institucionais para reconciliar a gestão das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento e qualidade.

O quarto eixo é desdobrar o projeto de desenvolvimento nacional por meio de novo modelo de política regional e do federalismo cooperativo que há de ser seu principal instrumento. Nada vai para frente no Brasil se não tocar o chão da realidade local. Para tocá-lo, precisamos de política regional para cada macro e microrregião deste país de muitos Brasis: política regional destinada a motivar e sustentar a construção de novas vantagens comparativas de cada região a partir de suas vantagens comparativas herdadas (na Amazônia, por exemplo, os vínculos que faltam entre o complexo verde e o complexo industrial-urbano); e política regional orientada pelas próprias regiões, em parceria com o governo federal, em vez de imposta por este àquelas.

O instrumento mais importante para essa política regional é a cooperação federativa, vertical entre os três níveis da Federação e horizontal entre estados e entre municípios. A base constitucional, a ser alargada, são as competências concorrentes previstas na Constituição de 1988. E o veículo jurídico mais importante são os consórcios federativos que os Estados federados já começaram a organizar em todo o Brasil.

O quinto eixo é construir Estado capaz de fazer tudo isso junto com a sociedade civil e dentro da Federação. Esse Estado ainda não existe, ou só existe em pedaços. Ele terá de ser o produto de três obras: a primeira, inacabada; a segunda, ainda nos primórdios; e a terceira, que nem começou. A obra inacabada é a organização das carreiras de Estado. A obra que continua nos primórdios é a construção de padrões de desempenho e mecanismos de cobrança tanto dentro do Estado como fora dele. Não se constrói gestão pública por transposição mecânica de práticas da gestão privada. E não se pode dar à eficiência administrativa, na época da economia do conhecimento, o mesmo significado que tinha no tempo da indústria convencional.

A obra que nem começou é definir regras e práticas que permitam ao governo central trabalhar experimentalmente com os estados e municípios, de um lado, e com as organizações da sociedade civil, de outro. Em vez de impor precocemente, a partir de dogmas, soluções universais, há de trabalhar com esses parceiros constitucionais ou sociais para testar soluções alternativas e descobrir, na prática, quais delas funcionam melhor.

Esses cinco eixos não compõem amontoado desconexo e acidental. São aspectos e momentos de uma trajetória unificada pela determinação de abordar os brasileiros como agentes a empoderar, em vez de vê-los apenas como beneficiários a cooptar. São lados complementares de uma campanha para resgatar o Brasil da mediocridade. Instigam-nos a nos engradecer juntos em hora de grandes provações.

Quem se apresentará para propor e executar projeto dessa natureza nas condições reais da política brasileira de hoje? Procederei por exclusão.

Não pode ser o presidente em exercício, que, bobo de sua própria corte, repete os únicos truques que conhece, em hora mortífera para a nação e a humanidade. E que, apesar de fingir romper com o modelo estabelecido, atua para dar sobrevida à antiestratégia das últimas três décadas, com o acréscimo diversionista de guerras culturais que nos dividem quando mais precisamos de união.

Não pode ser o PSDB e suas linhas auxiliares, que foram os primeiros responsáveis pelo desvio desses 30 anos. Embora não terem mais ganhado nenhuma eleição presidencial, não dão qualquer sinal de haver recolhido as lições do repúdio popular. Basta passar a pandemia que irão se apresentar para propor e fazer novamente o que propunham e faziam antes. E se não conseguirem, por serem conhecidos demais de um eleitorado que lhes deu as costas, fazer eleger um dos seus como presidente da República, procurarão um laranja simpático ao povão para ganhar o pleito e lhes entregar a substância do poder.

Não pode ser o PT, cuja exclusão do poder central foi, em 2018, a prioridade da maioria do eleitorado, disposta a pagar qualquer preço para consegui-la. Hoje reduzido a um partido nordestino, comandado acintosamente de São Paulo, onde mal sobrevive, nada vê de errado no que fez e deixou de fazer em 13 anos e meio de poder.

Confiante no potencial de nossas riquezas naturais para financiar o sistema de cooptação que ergueu, o PT organizou nossa marcha batida de regresso ao primarismo produtivo, praticou o estelionato eleitoral na política econômica para preservar o descaminho dessas décadas ruinosas e se deleitou com os galardões com que os poderosos do mundo agraciam “a esquerda de que a direita gosta’’.

Se houve algo de bom para o país na eleição de 2018 foi a destruição do condomínio que PSDB e PT exerciam sobre a política brasileira. Travestidos dos dois lados da modernidade política, representam a quinta-essência de nosso atraso: as duas faces de uma política de abdicação nacional, de aposta na riqueza fácil da natureza e de abandono, pela justaposição do rentismo e do pobrismo, das inovações institucionais necessárias para democratizar oportunidades e capacitações e pôr os brasileiros de pé.

Não, a reorientação do país não virá de quaisquer dessas forças. Não apenas porque foram elas que o enganaram e descaminharam, mas também, e sobretudo, porque seus líderes, ideólogos e aliados continuam a pensar hoje o que pensavam ontem. Para eles, a crise representa apenas interrupção incômoda. Estão prontos para completar, diretamente ou por meio de prepostos, o desmonte do Brasil.

Para nós, que vislumbramos outro caminho para a nação e confiamos no engrandecimento dos brasileiros, a ser alcançado por meio da transformação das instituições e das consciências, a crise pode ser, além de trágica, fecunda. Para que seja fecunda, a rebeldia e a audácia precisam contar com a luz da imaginação.

Roberto Mangabeira Unger, professor da Faculdade de Direito da Universidade Harvard, foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República nos governos Lula e Dilma (PT) e atuou como conselheiro de Ciro Gomes (PDT) nas eleições presidenciais de 2002 e 2018.

Nenhum comentário:

Postar um comentário