[resumo] Criador das célebres HQs “V de Vingança” e “Watchmen”, Alan Moore transformou ideias filosóficas complexas em histórias de potente força narrativa, compondo uma obra densa e ambígua sobre os perigos do totalitarismo sem impor sua visão ideológica aos leitores, permitindo que construam sua própria interpretação.

Nota-se, pelo modo como a indústria de entretenimento adora adaptar ou reaproveitar as famosas graphic novels “V de Vingança” (1982-1989), “Watchmen” (1986-1987) e “Batman: A Piada Mortal” (1988) em diversos filmes, séries de TV e até mesmo canções pop, que o seu autor, o escritor inglês Alan Moore, 66, passou a ser um dos criadores mais influentes do planeta nos últimos anos.

Não só isso: nove entre dez críticos culturais da grande imprensa afirmam que essas obras são marcos nas mídias em que foram concebidas, transcendendo suas aparentes limitações estéticas. Elas estariam próximas da “grande literatura”, eis a conclusão deles, ao compararem, por exemplo, os roteiros de Moore aos contos macabros de Edgar Allan Poe ou aos romances intrincados de James Joyce.

Apesar deste elogio não ser um equívoco, esses mesmos críticos esqueceram-se de ver a produção de Moore por outro prisma. Ele não é apenas um excelente contador de histórias, provavelmente o melhor no seu ramo. É também um artista que consegue dramatizar ideias filosóficas extremamente complexas e transformá-las em histórias saborosas, com incrível força narrativa.

Portanto, não seria exagero afirmar que Alan Moore é, dentro de certas circunstâncias históricas muito peculiares, o pensador político mais influente do nosso tempo.

Antes de desenvolver esse argumento, é necessário deixar uma coisa clara: Moore não considera seus roteiros como graphic novels (algo como “romances gráficos”). É gibi —pronto, acabou. Ele também sabe reconhecer que não é o único criador do que produz. O seu trabalho só atinge a eficácia estética porque, antes de tudo, tem ao seu lado grandes desenhistas e, sobretudo, grandes coloristas.

Foi o que ocorreu em “V de Vingança”, que não existiria sem a estética à lá 1984 de David Lloyd, inspirado na atmosfera soturna do romance de George Orwell; ou então com “Watchmen”, que jamais seria a revolução que representou nos quadrinhos sem os traços precisos de Dave Gibbons e a cor feérica de John Higgins; sem esquecer da sofisticada perspectiva de Brian Bolland para “A Piada Mortal”, além das referências vitorianas e expressionistas de Eddie Campbell que pincelam o épico de horror “Do Inferno” (1989-98).

É importante ter isso em mente porque, apesar dos temas recorrentes nos escritos de Moore, é o fator colaboração que os torna únicos. Afinal de contas, não se trata de um sujeito que elabora suas histórias numa redoma fria e racional.

Moore gosta do caos, da confusão, do trabalho sujo da criação artística. E sabe muito bem que o mundo se comporta da mesma maneira. Logo, a parceria com esses outros artistas, numa espécie de “mainstream secreto”, cria uma tensão complementar que dá origem a um pensamento orgânico e coerente, no qual percebe-se a sua evolução conforme o seu ritmo se torna cada vez mais laborioso.

Comecemos, pois, com “V de Vingança”, a HQ que lançou Moore e Lloyd ao estrelato. Ambientado em uma distopia totalitária calcada em Orwell, mas com toques de J.G. Ballard (por envolver um cataclismo ambiental provocado por bomba atômica), o livro parte de uma premissa inquietante para quem vivia na Inglaterra de Margaret Thatcher: e se o anarquismo fosse um sistema viável de governo, em oposição ao fascismo?

Moore sempre foi simpático a essa forma de pensamento político e jamais a abandonou durante o resto da sua carreira, em consequência de sua formação familiar proletária e de suas origens artísticas na vanguarda britânica.

O mais interessante, contudo, é que, ao acrescentar uma ambiguidade moral no personagem-título —o mascarado misterioso inspirado no rebelde católico Guy Fawkes, que no dia 5 de novembro de 1605 tentou explodir o Parlamento britânico com um estoque de pólvora, o que o levou à prisão e morte por ordem do rei anglicano Jaime 1º—, Moore reconhece que, a despeito de qualquer ideologia, o importante é narrar sua história dando margem às lacunas necessárias para que o leitor chegue a uma conclusão própria.

Trata-se de uma postura contrária à de uma Margaret Atwood, que nos romances de ficção científica “O Conto da Aia” e “Os Testamentos” também constrói um mundo alternativo com a ajuda da imaginação de quem a lê. Todavia, no final de cada relato ela explica tudo minuciosamente, como se fosse necessário dar a velha e terrível “lição de moral”, seja sob o prisma do liberalismo político ou da moral feminista.

Não há nada disso em “V de Vingança”. Mesmo sendo um anarquista empedernido, Moore sabe que, antes de tudo, é um criador que permite ao leitor construir sua própria interpretação.

Ou seja, trata-se de uma arte que preserva a dignidade do ser humano —e que se torna, assim, a única defesa contra o verdadeiro inimigo que o escritor inglês quer combater a qualquer custo em sua obra: o crescimento exponencial do totalitarismo em nossas vidas.

Moore entende como poucos que o poder desta moléstia política não é apenas algo que envolva força militar ou influência financeira. É algo que infecta a nossa visão de mundo, transformando-se, na categoria analisada por Francisco Razzo, em uma “imaginação totalitária”, cuja metáfora perfeita seria a do Minotauro.

Como o animal mítico grego que morava no centro do labirinto, devorador de jovens virgens a serem sacrificadas, de modo a apaziguar assim a peste que assolava a cidade de Creta, essa imaginação não se consola com um sacrifício qualquer.

Ela sempre busca novas vítimas e, tal como nos explicou Bertrand de Jouvenel em “O Poder – História Natural do seu Crescimento” (1945), cresceu à sombra da democracia, ao criar uma metafísica toda própria, com três características marcantes: (1) alimenta-se do segredo que permeia seu centro psicológico, ora sendo egoísta, ora sendo progressista; (2) sempre terá a tendência de se expandir, sob seja lá qual forma —uma revolução política ou um governante carismático—, desde que invada territórios que não lhe pertencem (no caso, a consciência individual); e (3) tem a incrível capacidade de fazer uma metamorfose que esconda a sua verdadeira natureza, em particular sob o disfarce do Estado tecnocrático.

Em “V de Vingança”, Moore combina intuitivamente esses três princípios, mas sem abandonar a emoção, elemento principal na hora de se contar uma história.

Além do enigmático V., também acompanhamos a trajetória da jovem Evey Hammond, uma vítima brutalizada pela ditadura futurista, obrigada a se prostituir para sobreviver, e que se voluntaria para praticar o plano de resistência de seu salvador. Com ela, entendemos o que é viver em um estado totalitário sendo uma pessoa completamente desprotegida, sem ninguém para acudi-la, em especial no aspecto econômico.

Não pensemos, porém, que o anarquismo de Moore cairá na arapuca do esquerdismo infantil, ao justificar tudo pelo ângulo materialista. Pelo contrário: em paralelo, ele também conta a história de outra mulher, Rose Almond, viúva de um dos assessores cooptados pelo governo, assassinado por V. em uma de suas mirabolantes execuções.

Com a morte do marido, ela passa pelas mesmas provações de Evey, inclusive a prostituição, o que faz com que as duas tramas caminhem em paralelo até o momento em que ambas as mulheres terão seus respectivos papéis na derrubada do sistema cruel que as escravizou.

A preocupação de Moore com o arco dramático de Rose mostra dois pontos que os críticos não perceberam em “V de Vingança”, pontos esses que voltariam em seus gibis seguintes. Eles giram ao redor das consequências imprevisíveis de se lutar contra uma tirania e, com isso, cair no perigo daquilo que T.S. Eliot chamava de “a vastidão dos espelhos”.

No primeiro ponto, a tragédia de Rose é motivada por ações de V. e seu desejo de revolta política; não fosse por isso, ela teria uma vida normal, apesar da desgraça que acontecia ao seu redor. O que é pior? A derrocada pública ou a individual?, parece se perguntar Moore.

É nessa ambiguidade que se percebe como V. e o governo ditatorial comandado por Adam Susan têm as mesmas paixões, as mesmas taras —e ambos caem na mesma indiferenciação que a luta pelo poder provoca no deserto que se tornou o coração dos homens.

É esta praga que nos leva a entender o fascínio do Minotauro sobre os seres mais frágeis, os que precisam de uma máscara para se defender contra um mundo em que cada um acredita ser um herói, mas no fundo não passa de um vilão.

Eis aqui o tema principal de “Watchmen”, provavelmente a melhor HQ de todos os tempos em razão de sua inventividade narrativa e complexidade filosófica.

Os experimentos literários e visuais de “V de Vingança” —em especial a criação de um mundo alternativo, o uso de trocadilhos e de referências cifradas no fundo de cada desenho, além dos jogos com o espaço e o tempo— são levados ao extremo e à perfeição. Tudo isso serve de propósito para Moore meditar sobre o único assunto que, de acordo com sua proposta artística, é essencial para entender o totalitarismo: a vingança ideológica.

Em “Watchmen”, essa revanche se acumula em doses insuportáveis de tensão até que acontece o inevitável, um desastre apocalíptico que dará à humanidade somente duas alternativas: um “mundo mais forte e amoroso” ou a “utopia sem coração” concebida pelo personagem Ozymandias, o multimilionário que deseja a paz apenas porque ele odeia a confusão da existência.

No meio disso tudo, encontra-se o ser humano concreto, representado pelo mais repulsivo dos heróis, o reacionário Rorschach, todavia o único capaz de ter alguma bússola moral, enquanto outros mascarados metidos a deuses, como Nite Owl e Silk Spectre, fazem concessões em função de uma ideia fixa que não terá eficácia na Terra.

O ápice da vingança ideológica, entretanto, não ocorre com esses pobres mortais, e sim com o próprio deus da modernidade, representado pelo Dr. Manhattan, o resultado de um experimento nuclear que deu tremendamente errado —e que transformou o medíocre cientista Jon Ostermann em um super-homem pintado de azul, careca e obrigado a se desdobrar em inúmeras formas para satisfazer suas amantes.

Contada assim, a trama de “Watchmen” parece ser uma gigantesca piada —e esta foi justamente a intenção de Alan Moore. Não à toa, o estopim da saga é o assassinato de um personagem chamado O Comediante, capaz de massacrar inocentes no Vietnã dominado por um Richard Nixon em seu quinto mandato em 1985 e, ao mesmo tempo, refletir sobre a existência para chegar à conclusão de que ela não passa de um gracejo sem sentido.

Ao tirar sarro dos super-heróis, o escritor inglês pretende também satirizar a própria vida. Nesse ponto não teve êxito, não por falta de talento, mas por excesso dele. Sua força criativa é muito poderosa para fazer isso —e o que temos, no final, é uma reflexão pungente sobre o curso da nossa condição, aparentemente jogada a esmo para lá e para cá, cujo único ponto de apoio é o fato de que somos responsáveis por nossas ações.

No mesmo ano em que publicava “Watchmen”, Moore escrevia uma outra HQ que unia as pontas díspares da “vastidão dos espelhos” e da existência como uma piada de mau gosto. Trata-se de “Batman: A Piada Mortal”, que, como o próprio título informa, se apropria de um dos mais famosos personagens dos quadrinhos —e também de sua nêmesis, o Coringa— para, de maneira subversiva, refletir a respeito do que realmente alimenta o Minotauro.

O Homem Morcego e o Palhaço do Crime são dois lados da mesma moeda, indissociáveis um do outro, como explica o primeiro ao segundo, logo no início do gibi. Precisam viver de uma caçada sem fim, mesmo que ambos se destruam no fim do caminho.

A única amostra de sanidade mental em Gotham City é o comissário Gordon. Mesmo levado à loucura pelo Coringa, avisa Batman de que o criminoso deve ser punido pelas regras da lei. Do contrário, a tese de que a vida não tem sentido algum se confirmará —e sem risadas para nos consolar.

Eis aqui a nova variante da “vastidão dos espelhos” (percebida pelo cineasta Christopher Nolan em sua versão para esta inimizade, o blockbuster “O Cavaleiro das Trevas”, de 2008, claramente influenciado por Moore): Batman entra em um acordo com Coringa, não só para cumprir a lição que aprendeu com Gordon, mas também porque o que está em risco é a própria sobrevivência desses dois inimigos.

A piada mortal, no caso, não está dentro da HQ; ela é dirigida ao leitor ingênuo de quadrinhos que sempre acreditou que essa rivalidade tinha um propósito de “explicar a sociedade”. Nunca teve, é o que parece afirmar Alan Moore —e esta intuição de que o Minotauro devora a todos no labirinto porque não distingue ninguém, nem mesmo heróis e vilões, alimenta o escopo de um trabalho ambicioso como “Do Inferno”.

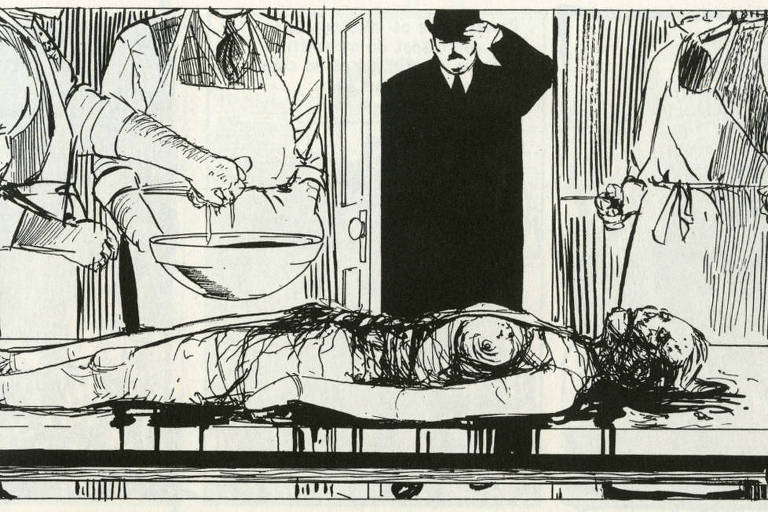

Nesta obra, o mesmo sujeito que em “Watchmen” especulou acerca do que aconteceria se super-heróis existissem de verdade, imagina quem teria sido um dos assassinos mais misteriosos da Inglaterra na época vitoriana: Jack, o Estripador.

Influenciado por seus estudos de ocultismo e simbólica religiosa, Moore reconta a história de um dos suspeitos do caso escabroso, o médico William Gull, como se fosse uma alucinação permanente, na qual Londres é o palco para uma peça repleta de códigos, onde o poder só será efetivo por meio da violência contra as mulheres e contra os excluídos da sociedade (homossexuais e doentes psiquiátricos).

Sob seu aspecto corpulento, e graças à sua mente ágil, Gull é a encarnação moderna do próprio Minotauro que Moore perseguia desde “V de Vingança”. Se ele foi ou não o açougueiro de Whitechapel, é indiferente para o escritor inglês. Um outro mistério o obceca nesta história: mostrar ao leitor como se deu a gênese da peste política que dominou o século 20 e que ainda mostra suas garras no 21.

Não é por acaso que “Do Inferno” faz inusitados paralelos com os assassinatos do Estripador e a concepção biológica de ninguém menos que Adolf Hitler, presumivelmente ocorrida na mesma época. Também sobra para os socialistas: no meio de um esquartejamento, Gull tem uma visão com Karl Marx.

E, logo no fim da HQ, naquilo que Moore considera ser a sua obra-prima de atrocidade (a morte da última prostituta, depois da qual Jack desapareceria nas brumas da história), Gull se vê subitamente no meio de um escritório corporativo e percebe, semelhante a um Dr. Manhattan do século 19, que sua opus hermeticum deu origem a nada mais, nada menos que “o pesadelo do ar condicionado”, como já dizia Henry Miller.

Em “Do Inferno”, Moore dialoga com outro visionário do seu país: o poeta William Blake (1757-1827). Se o primeiro ficou fascinado com o Minotauro que tomou conta de sua época, o segundo também viu este mesmo animal, mas sob um disfarce mais mundano: no espectro de uma pulga.

Ou seja: o doutor Gull pode ter sido o Estripador, como também pode ter sido o nosso Leviatã ou a nossa própria mesquinhez de caráter. Não importa; assim como ocorreu com Blake, sob a perspectiva da incompreensão e da posteridade, a persistência de uma imaginação totalitária que mantém o seu segredo se estende sobretudo para aqueles que foram influenciados na prática pelo trabalho do criador de “V de Vingança”.

Aqui surge uma lista extensa, que vai do grupo de esquerda radical Occupy Wall Street no início dos anos 2010 (ao usar a máscara estilizada de Guy Fawkes), passando pela releitura à lá Black Lives Matter de Damon Lindelof sobre “Watchmen” na produção de TV feita pela HBO (vencedora de 11 prêmios Emmy no final de setembro, incluindo melhor minissérie), até as brincadeiras crípticas do nosso bolsonarismo, em que um assessor presidencial se vê retratado na figura de Rorschach.

É de se imaginar se esse arremedo de política descrito acima não é visto como uma grande piada pelo próprio Alan Moore. Se há alguma concordância da parte dele, qual seria a graça de conhecermos a sua obra? Muita pouca, com certeza.

E é por isso, para preservar essa perigosa (e irônica) magia de aproveitarmos somente suas histórias, que ele as deixou inteiramente em nossas mãos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário