Com a prerrogativa que a Constituição lhe dá para encaminhar ou engavetar o pedido de impeachment do presidente Lula, protocolado pela oposição recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ganhou mais força política para pressionar o Executivo a pagar emendas parlamentares individuais e de bancada até 30 de junho, quando começa o período eleitoral e a União é proibida de repassar transferências voluntárias para estados e municípios.

Ao receber o pedido, ele afirmou que o Orçamento não pode ficar nas mãos de "uma burocracia que não gasta sola de sapato percorrendo municípios do país". Sua afirmação suscita dois temas. Um trata da forma de governo, envolvendo a polêmica sobre a substituição do presidencialismo de coalizão por um semipresidencialista de fato. O outro trata das funções do Estado brasileiro.

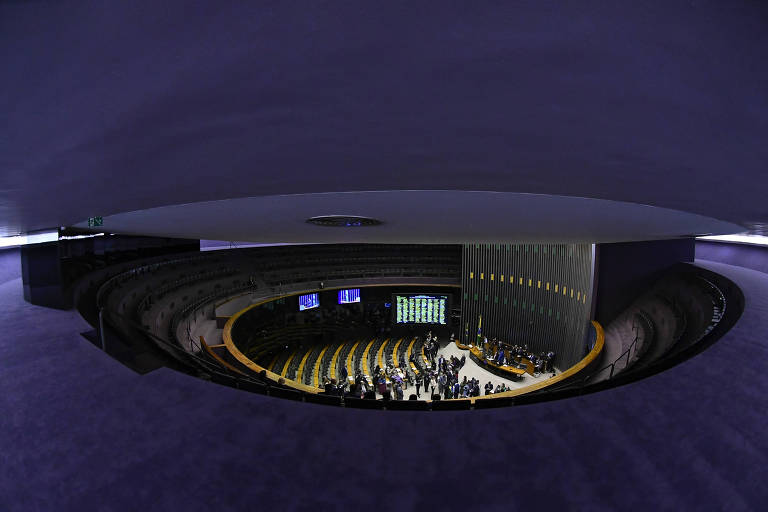

O primeiro tema surgiu por causa da ofensiva do Legislativo sobre o Orçamento da União. Em nossa história republicana, ainda que tivesse de negociar prioridades com parlamentares interessados em captar recursos para suas bases eleitorais, as decisões ficavam sob a responsabilidade do presidente da República, que autorizava ou não o pagamento de emendas parlamentares. Com o tempo, a multiplicação de partidos e a necessidade do presidente de formar coalizões para assegurar a governabilidade, o cenário mudou.

A partir da década de 1990, as exigências do Legislativo aumentaram. Com o crescimento do número de emendas parlamentares, deputados e senadores passaram a discutir estratégias para tornar sua execução obrigatória, reduzindo a discricionariedade do Executivo. Em 2015, as emendas parlamentares deixaram de ser autorizativas e passaram a ser impositivas. Em 2019, a emenda constitucional 105 criou as transferências especiais —as "emendas Pix". E, ao votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, o Congresso aprovou um dispositivo que obriga o governo a empenhar os recursos para a execução das emendas até julho.

À medida que essas imposições cresceram, parlamentares de diferentes partidos foram cada vez mais orientando as dotações orçamentárias para suas bases, atendendo demandas paroquiais e regionais sem vínculo com programas orçamentários estruturantes de alcance nacional. Iniciativas como essas não se limitam a fragmentar recursos financeiros da União, permitindo sua apropriação de modo irracional e até espúrio. Ao reduzir o montante de recursos à disposição da União para implementar seus projetos, também enfraquecem a organicidade das políticas públicas do governo federal.

Daí decorre a importância do tema relativo à discussão sobre o papel do Estado em um país com profundas desigualdades socioeconômicas. Entre outras questões, essa discussão envolve as atribuições do Executivo, a qualidade das instituições, as obrigações do setor público, as funções estratégicas de um governo eleito democraticamente e a percepção, por seus dirigentes, das condições necessárias para a formulação de um projeto nacional de longo alcance.

A ofensiva do Legislativo no campo orçamentário tende, assim, a aumentar o ritmo da perda do poder de agenda do Executivo, seja quem for o presidente. O confronto entre os dois Poderes reduz a força da União em matéria de formulação de políticas públicas com base num projeto de nação. Gera indefinições de responsabilidades e ausência de coordenação.

Quando Lira afirmou que o Orçamento é de "todos os brasileiros", houve quem dissesse que o novo balanço entre os dois Poderes tornará o sistema político "mais democrático". São afirmações de quem não vê como, nos municípios em que os parlamentares têm suas bases eleitorais, a "política" sempre foi um compromisso entre interesses privados e interesse público, com base num sistema de troca de favores.

São afirmações de quem não percebe que esse compromisso continua, por meio das emendas obrigatórias, viciando a representatividade política e permitindo que facções criminosas vejam a política municipal como um novo mercado, nela se infiltrando para capturar contratos com prefeituras.

Nenhum comentário:

Postar um comentário