Cena 1: ao centro, está Regina cantando. O ano é 2020, mas poderia ser 1970. “Todos juntos, vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção! Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração.”

Emocionada, mas lúcida como apenas perversos podem ser, a atriz segue à risca o papel que arrogou a si mesma nesse espetáculo do horror.

Não quer arrastar um cemitério de mortos nas costas, diz. Prefere, ao invés disso, dançar em cima deles. Em cima das 20 mil pessoas torturadas pela ditadura e 434 mortas ou desparecidas.

“Não era bom quando a gente cantava isso?”. Não, não era.

Cena 2: Casa Azul, centro de tortura em Marabá (PA), palco das atrocidades de Major Curió. A década é de 1970, mas poderia ser hoje. Cena segue trecho do livro de Leonêncio Nossa, “Mata! O Major Curió e as Guerrilhas no Araguaia” (Cia. das Letras, 2012).

“Na Casa Azul, o tenente-coronel Léo Frederico Cinelli mandou Curió buscar Maria Dina de helicóptero. (...) Maria Dina ficou dois dias na tortura da Casa Azul. (...) Com gazes nos braços queimados (...) foi levada até a casa do guia Arlindo Piauí. Os militares a amarraram numa palmeira no quintal. (...) Após uma hora de caminhada, o grupo parou. Maria Dina estava sentada no chão quando os militares descarregaram as armas. De volta à casa de Antônia, Curió reclamou que a arma tinha engasgado no momento do disparo.”

Não era bom quando soava o disparo da execução sumária? Não, não era.

Curió é a síntese do país que ocupa o Palácio do Planalto. Frio, cruel e condenado. Prefeito por dois mandatos no curral político que leva seu nome, Curionópolis (PA), teve seu mandato cassado pela justiça eleitoral por compra de votos e abuso do poder econômico.

Um “herói do Brasil” de Bolsonaro, como o definiu a Secom na terça-feira (5), após o encontro do facínora com o ator despreparado que faz as vezes de mandatário da nação.

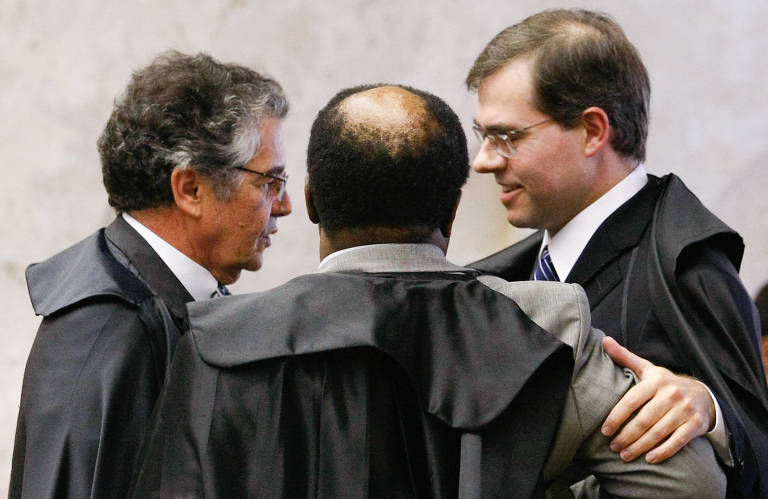

Cena 3: com a caneta da justiça na mão está o ministro presidente da mais alta corte do país. Em homenagem ao movimento de 1964 –como prefere chamar o golpe militar– Toffoli libera nota do Ministério da Defesa de celebração do golpe de 1964, “um marco para a democracia brasileira”.

Na cena, o ministro lê as cinco páginas de sua decisão, escrita num dialeto distópico onde as palavras “ditadura” e “golpe” não existem.

Reveste de legalidade um argumento que de jurídico só tem o nome. Ao defender a “liberdade de expressão do Poder Público”, Toffoli omite que agentes públicos só têm a liberdade que a lei lhes outorga.

A última vez que conferi, a lei tinha ódio e nojo à ditadura, nas palavras de Ulysses. A última vez que conferi, pairavam sobre o Brasil duas condenações internacionais que o obrigam a investigar e punir crimes contra humanidade da época da ditadura, imprescritíveis.

Em tempos sombrios, os limites entre decência e perversidade acinzentam-se. Dirão que se trata de um embate entre esquerda e direita. Ocultarão que nem passa pela cabeça da direita argentina ou chilena celebrar as atrocidades de seus passados.

Jornais como esta Folha escreverão editoriais afirmando que “anistia irrestrita é um dos pilares da nossa democracia”. Não se enganem: na coxia, estão as Reginas, Curiós e Toffolis à espera (e à espreita) da próxima cena.

Anistiar torturadores nos trouxe até aqui. Proteger a democracia requer enfrentar o passado para termos, quem sabe, um futuro. Pra frente, Brasil.