O pior é que eles parecem estar de volta

Comecei minha vida profissional, ainda estudante de jornalismo, na sucursal paulista do Correio da Manhã. Era 1963, época de tempos turbulentos como hoje, mas a crispação se notava menos porque não havia redes sociais e a difusão de notícias era bem mais lenta.

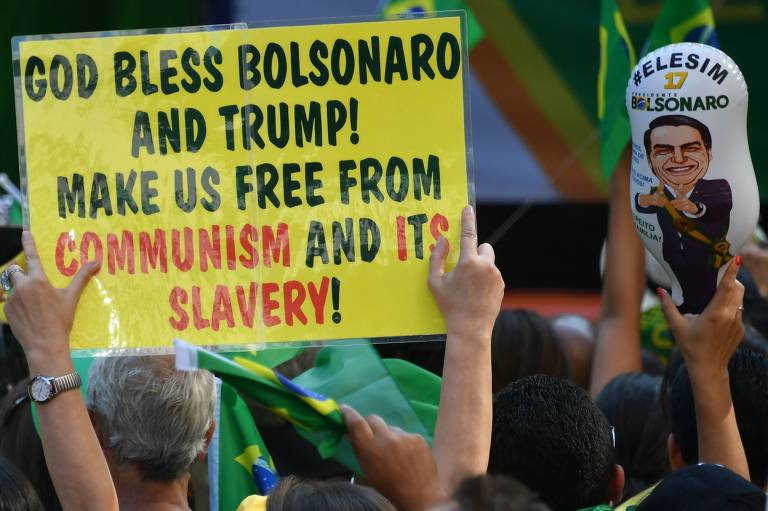

Cobri a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Era, na verdade, a marcha pelo golpe contra o governo constitucional de João Goulart. Desde então me dá taquicardia cada vez que alguém põe Deus e Liberdade na mesma frase.

Passei a madrugada de 31 de março para 1º de abril circulando no DKW azul de meu pai entre o Palácio dos Campos Elíseos, então sede do governo paulista, e o comando do à época 2º Exército, na r. Conselheiro Crispiniano. Eram os polos civil e militar da conspiração.

Ao amanhecer estava desmentida a sabedoria popular que diz que quanto mais negra a noite mais próximo o alvorecer.

O Brasil iniciava o que viria a ser uma longa noite de trevas.

Dias depois, o jornal me escalou para ouvir a pintora Djanira da Motta e Silva, que havia sido detida por pouco tempo pelos militares. Libertada, foi para seu refúgio em Paraty.

Conversamos em sua casa de praia, que tinha luz, mas não tinha telefone. Então, para enviar o texto ao Rio, ela me levou para sua casa da cidade, que tinha telefone mas não tinha luz. Pendurei o aparelho no parapeito da janela, para usar a luz do poste da rua para iluminar os rabiscos que ditaria ao jornal.

Foi juntando gente na rua para ver aquele rapaz comprido e magro dizer ao telefone coisas que deviam parecer esotéricas. Vez ou outra, falava "tortura" ou "ditadura". Apareceram dois PMs para ver a cena. Eu baixava a voz para dizer "ditadura" ou "tortura". O datilógrafo, do outro lado da linha, gritava: "Fala mais alto, foca filho da puta".

O fotógrafo se apavorou. Implorava que fôssemos embora. "Vamos acabar presos", profetizava. Não fomos. Desconfio que a notícia de que o Brasil era uma ditadura ainda não chegara aquele paraíso quase inacessível escondido no litoral carioca.

Nos meses seguintes, começou o cerco ao Correio, embora tivesse sido o jornal que publicou pelo menos dois editoriais famosos pela contundência contra o governo de Jango, com os títulos eloquentes de "Basta" e "Fora". O primeiro dizia: "O Brasil já sofreu demasiado com o governo atual, agora basta!".

Aos poucos, os anunciantes, pressionados pelos militares, foram retirando anúncio e o jornal acabou sufocado financeiramente.

Eu já havia mudado de emprego quando o Correio da Manhã fechou. Claro que foi um episódio relativamente insignificante na comparação com a devastação que a ditadura provocaria nos anos seguintes.

Mas essa época me veio à memória ao ver agora um apologista da ditadura, Jair Bolsonaro, dirigir ataques à Folha, enquanto sua milícia virtual hostiliza pesadamente jornalistas como Patrícia Campos Mello, Wálter Nunes e Joana Cunha e o diretor-executivo do Datafolha, Mauro Paulino, todos de admirável competência.

Depois do golpe, cobri incontáveis episódios de transição do autoritarismo para a democracia (Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, vários países centro-americanos, Espanha, Portugal, África do Sul, entre outros). Achava que ganhara o direito a uma velhice sossegada.

Que tolinho.

Clóvis Rossi

Repórter especial, membro do Conselho Editorial da Folha e vencedor do prêmio Maria Moors Cabot.

Nenhum comentário:

Postar um comentário