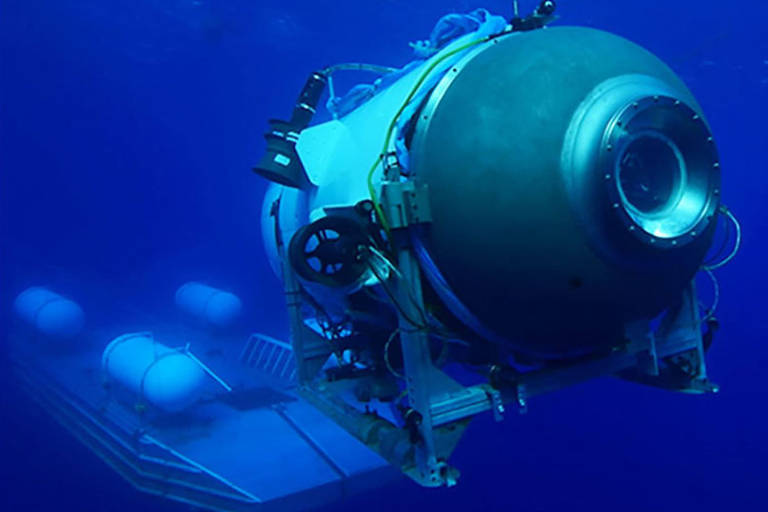

O drama do submersível Titan tem sido objeto, como de resto tudo nesta era de comunicação e julgamentos ideológicos imediatos, de intenso debate sobre os méritos do interesse midiático no caso.

Predomina o viés moralista, segundo o qual é pecado despender tanta energia, para não falar no dinheiro, com ultrarricos dispostos a serem implodidos pela pressão brutal do fundo mar por um capricho. Que não há o mesmo fascínio mórbido pelos miseráveis que morrem atrás de uma vida melhor pelo Mediterrâneo.

É esquecido o interesse com o qual se acompanharam dramas humanos análogos com pessoas humildes, como o resgate de mineiros no Chile ou de crianças de um time de futebol numa caverna na Tailândia.

Isso para não falar nos submarinos militares Kursk ou San Juan. E há a regra da excepcionalidade jornalística: infelizmente, as tragédias com barcos de imigrantes são tão comuns que se normalizam na balbúrdia informativa. O caso do Titan agrega diversos fatores atrativos, alguns mais bem explicados pela psicologia, claro. Mas ele tem algo que um naufrágio, digamos, no Caribe não possui: o Titanic.

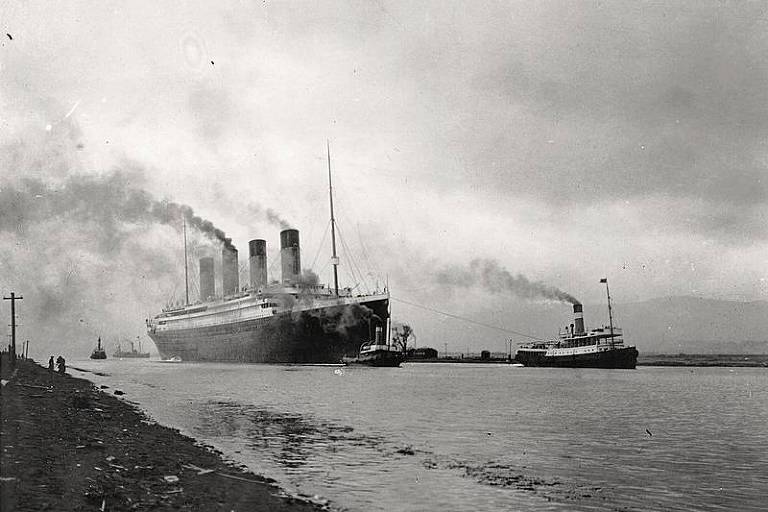

O transatlântico afundado na noite de 12 de abril de 1912, em sua viagem inaugural, povoa o imaginário mundial praticamente desde o momento que os telégrafos passaram a comunicar a tragédia, no equivalente às redes sociais ou serviços de notícias online do começo do século 20.

Havia um componente clássico, a luta do homem em desafiar a natureza com seu engenho técnico. Como Prometeu ou Ícaro, o navio acabou punido em sua soberba metafórica. Afinal, ele era insubmersível, como aprendemos nos oito filmes de longa-metragem sobre o acidente com o iceberg feitos desde então.

Mas quem mesmo disse isso? Aí começa outra moda moderna que, como se vê, nada tem de nova: distorção, talvez fake news. O que se sabe é que o vice-presidente da White Star, dona do navio, reagiu atônito aos informes iniciais que chegaram a Nova York e preferiu acreditar que o Titanic nunca afundaria.

Um pouco de pesquisa mostra que uma reportagem do New York Times no tempo do lançamento de 1 dos 2 irmãos-gêmeos do Titanic, o Olympic, em 1911, falava que as qualidades técnicas dos compartimentos estanques o tornavam virtualmente impossível de soçobrar. O mesmo estava em um panfleto publicitário da White Star de 1910, quando a tríade das maiores embarcações civis já feitas até então foi anunciada.

Mas a ideia colou e se amplificou na construção da lenda. Afinal, morreram no naufrágio não só os imigrantes da época, que estavam na segunda e na terceira classe, mas magnatas que pagaram o equivalente a quase R$ 800 mil em valores de hoje para ter a melhor cabine do navio —um pouco menos que os cinco desafortunados do Titan.

Opulência, soberba e punição: não é preciso ler Freud ou a Bíblia para entender o apelo da história. Mas a ideia geral de que os ricos se deram bem na tragédia é relativa. No mundo de então, alguns conceitos de cavalheirismo que hoje causariam horror a feministas estavam em voga, como o "mulheres e crianças primeiro". Com efeito, morreram afogadas 110 mulheres e 52 crianças, entre as cerca de 1.500 vítimas.

Isso não muda o fato de que havia mais pobres do que ricos a bordo: 709 na terceira classe, 284 na segunda, e 324, na primeira. A esses se somaram 885 membros da tripulação, segundo dados disponíveis da White Star. A desgraça poderia ter sido maior: só estavam ocupados metade dos leitos disponíveis.

O Titanic também representava o advento de uma era industrial em meio a um mundo que, na globalização europeia vigente de então, parecia caminhar para o progresso sem freios. Ledo engano, claro, como os canhões que soaram dois anos depois do naufrágio provaram ao mostrar que a mecanização chegaria à morte, assim como no casco destroçado pelo gelo atlântico.

Nota lateral, a Primeira Guerra levou a pique o Britannic, o outro gêmeo do Titanic, que nunca chegou a operar comercialmente e foi usado como navio-hospital até bater numa mina alemã no mar Egeu em 1916.

Com tudo isso e um momento de expansão da venda de jornais dos dois lados do Atlântico, a história capturou a imaginação popular. Apenas um mês depois do acidente surgia o primeiro filme sobre ele, "Salva do Titanic", lançado nos EUA. Livros, peças de teatro e músicas se seguiram.

Uma segunda onda de interesse veio no pós-Segunda Guerra, com o primeiro "Titanic" americano oscarizável, levando a estatueta de melhor roteiro em 1954. Quatro anos depois, o britânico "Somente Deus por Testemunha" foi coberto de elogios, embora não tenha sido muito bem-sucedido nas bilheterias.

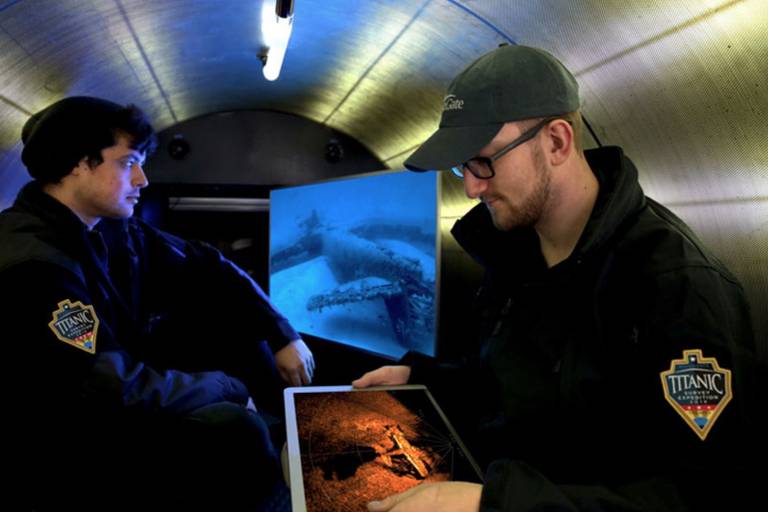

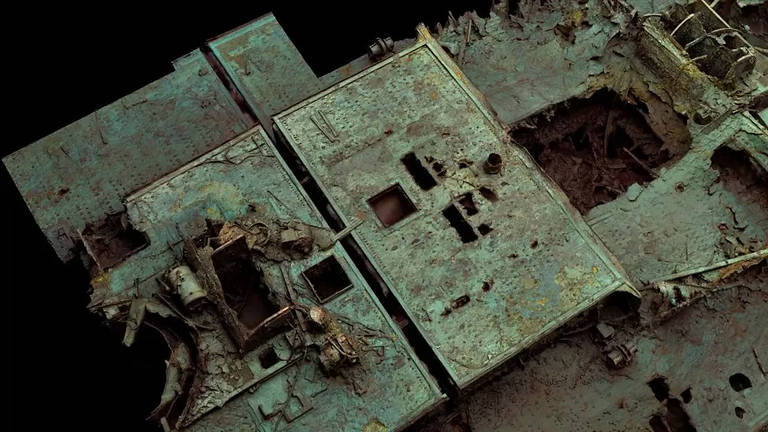

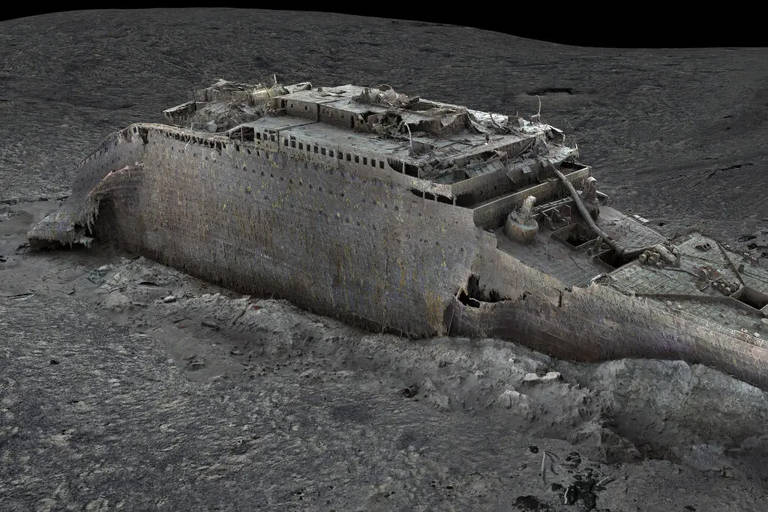

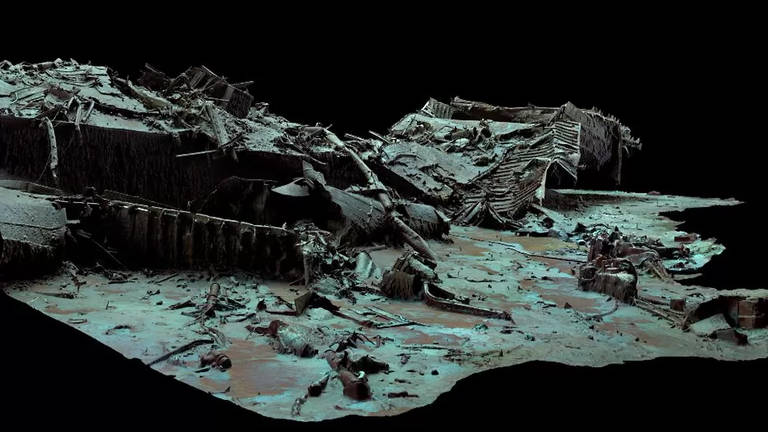

A descoberta dos restos do navio, em 1985, levou a mais uma onda de cobertura. As dificuldades da operação ganharam ares de aventura moderna em documentários que seguem sendo feitos e que tiveram a culminação artística no "Titanic" lançado em 1997 pelo também explorador James Cameron.

Com 11 Oscar e o título de filme mais bem-sucedido da história por anos, a obra provou a eficácia da "marca" Titanic —elevando consigo uma história simplória de amor e luta de classes, para não falar no questionável cancioneiro canadense de sua trilha sonora.

Seu sucesso no mundo todo é prova da dominância política ocidental, apontarão os críticos do noticiário do submersível. É verdade, mas nem por isso deixa de ser um dado da realidade. A emergência da China como rival do Ocidente e o multiculturalismo são fenômenos recentíssimos; o "éthos" do globo é majoritariamente decorrente do que ocorreu na Europa e, depois, nos EUA nos últimos séculos.

Toda essa bagagem ajuda a explicar o interesse pelo caso do Titan, que pelas indicações disponíveis era uma peça de engenharia falha, talvez imbuída da mesma soberba dos construtores do navio cujos resquícios eram a razão de sua existência. É quase um roteiro pronto.

Nenhum comentário:

Postar um comentário