Presidente do Cebrap agonia-se com 'polícia do pensamento' no governo e 'linguagem esotérica' dos pesquisadores

[RESUMO] Prestes a descer do posto de presidente do centro de pesquisa Cebrap, Angela Alonso mostra-se preocupada com um governo que toma ‘atitudes de polícia do pensamento’, aflita com a ‘linguagem esotérica’ dos acadêmicos e crítica em relação à dificuldade da esquerda em se reciclar, como fez a direita.

Angela Alonso, 49, encerra seu mandato como presidente do Cebrap, cargo que exerce há quatro anos sem remuneração, em momento agridoce. Ela ainda estará à frente do órgão na comemoração de seus 50 anos, mas também o deixa em um dos contextos de maior apreensão para a pesquisa no Brasil.

A socióloga, professora da USP e colunista da Folha passa o bastão neste mês ao professor de filosofia Marcos Nobre, contaminada pela tensão que acomete boa parte da academia desde a posse de Jair Bolsonaro.

Voltou a fumar. Recebeu convite para fazer pesquisa no exterior e se mostra ansiosa em não deixá-lo passar. Mas antes disso, deu a entrevista que se segue à Folha, na sede da instituição da qual se despede, na Vila Mariana, em São Paulo.

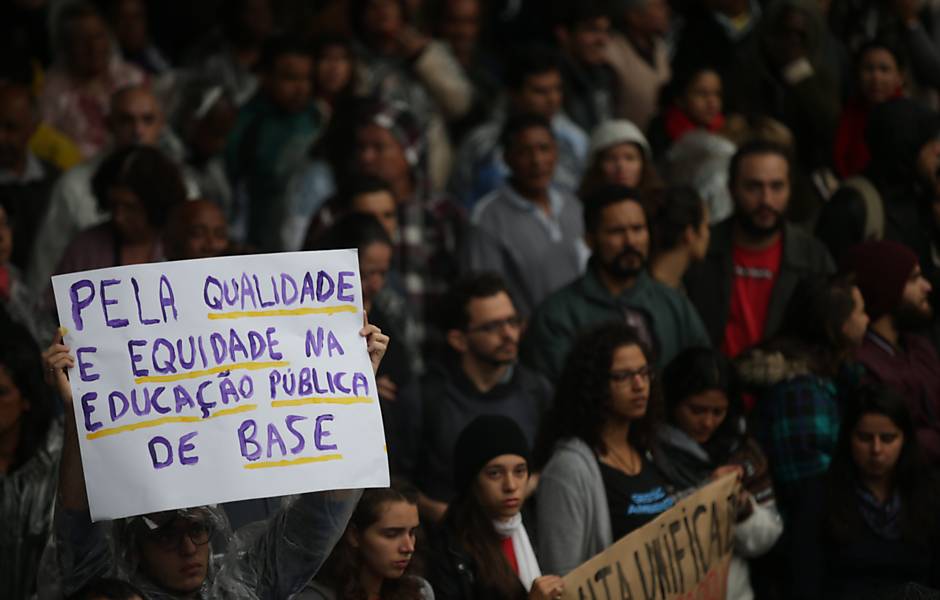

O Cebrap surgiu há 50 anos como uma instituição voltada a resistir a pressões da ditadura militar e a fomentar a produção científica crítica. Há necessidade agora de voltar a uma postura como essa, de resistência? Infelizmente, o contexto de hoje tem muita semelhança com o da origem do Cebrap. Naquele momento havia um regime militar de fato, enquanto agora há um presidente com tendências autoritárias, mas temos as instituições democráticas funcionando, por enquanto. Há de novo, porém, uma espécie de constrangimento ao pensamento livre, embora ele seja mais difuso.

O governo vem tomando atitudes na linha de uma polícia do pensamento. Tem algo que, de certo modo, é mais virulento que na ditadura: uma tentativa de direcionar as linhas de pesquisa, definir o que deve ou não ser pesquisado numa universidade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O grau de pressão é inédito para minha geração.

O presidente Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, são defensores vocais da redução de verba para cursos de sociologia e filosofia. Como essas ameaças podem afetar na prática o estudo nesses dois campos? Essas são áreas nas quais não há grande interesse das instituições privadas, primeiro porque formam-se poucos sociólogos e filósofos. O mercado de trabalho é basicamente voltado a ensino e pesquisa. Apesar disso, são campos de grande relevância para o país. Por isso é natural que o Estado invista nessa formação.

A sociologia é uma ciência crucial para definir, por exemplo, políticas públicas. A violência, que é um tema caro a esse governo, é estudada por sociólogos que avaliam quais são suas causas, quem morre, quem mata. Seria de esperar que o governo se preocupasse em saber, por exemplo, que a maioria da população morta com a violência é a negra e jovem.

Harvard e Princeton, que são instituições privadas, têm excelentes escolas de sociologia, por entender sua importância até para a formação de estudantes de outras áreas. Seria importante que médicos soubessem mais sobre as populações que eles atendem, por exemplo.

A ideia mais empobrecedora nas declarações do governo é a de que o conhecimento precisa ser imediatamente útil. Se fosse assim, não teríamos a teoria da relatividade. As grandes descobertas científicas vêm primeiro do pensamento abstrato e, depois, podem ou não encontrar uma utilidade prática. Fazer o contrário é um emburrecimento.

O governo anunciou recentemente a intenção de bloquear 30% da verba das universidades federais, com alegação de que algumas supostamente promoviam “balbúrdia”. Como você lê esse clima de enfrentamento à universidade pública? Primeiro se vê a incompreensão do ministro do que seja uma universidade, que é por definição um ambiente de pluralidade. É impossível numa universidade uma dominação ideológica do jeito que eles imaginam, porque pesquisadores são críticos já de saída. É difícil que os dogmatismos proliferem nesse ambiente.

Outra dimensão dessa questão é a expansão do sistema de ensino superior que aconteceu desde o governo FHC, com inclusão de grupos sociais que antes não entravam na universidade. Esses programas tiveram papel democratizante incrível e só foram possíveis porque havia financiamento.

A ideia de que as pessoas sobem na vida pelo esforço é outra crença disseminada que, estudando um pouco de sociologia, logo se perde. As pessoas recebem heranças que não são só financeiras, mas de capital educacional. Algumas precisam de apoio para terem as tais oportunidades no mercado.

Tem esse outro mito que eles criaram, o do marxismo cultural nas universidades. A maioria das pessoas trabalhando em ciências humanas no Brasil de hoje não é marxista. E mesmo os grupos marxistas minoritários estão no debate público, sendo avaliados por seus pares. Essa doutrinação da qual eles falam é uma ficção.

Mesmo que não haja doutrinação marxista, você discorda que é um ambiente dominado pelo pensamento de esquerda? Acho que é dominado pelo pensamento crítico, que não é necessariamente de esquerda. É da natureza da universidade fazer crítica e autocrítica, é assim que o conhecimento avança.

É salutar para a universidade que haja pensamento organizado liberal, mesmo conservador. Problema é termos um pensamento autoritário.

A situação da pesquisa no Brasil, como um todo, é preocupante. O orçamento do CNPq está à míngua, a Capes sofreu bloqueios, o Ministério da Ciência e Tecnologia teve 42% do orçamento congelado. O horizonte é tão sombrio quanto parece? É. Vários projetos de pesquisa serão descontinuados. Equipes que produzem dados para pesquisas em série, para entendermos o que está acontecendo com o emprego, a escolaridade, o envelhecimento da população, são projetos caros, impossíveis de fazer sem financiamento.

Outra coisa que não se compreende bem é que se produz muito conhecimento de tipo médio para, de vez em quando, se produzir algo que traga um grande avanço. Pequenos trabalhos podem parecer irrelevantes, mas uma dissertação de mestrado pode servir como insumo para um grande projeto.

O governo vai desorganizar boa parte da pesquisa, sobretudo fora de São Paulo. E vai acontecer uma evasão de cérebros.

Estamos em um momento de desprestígio da ciência e dos fatos. A cacofonia das redes sociais tem aparentado uma equiparação de peso entre o especialista que sabe o que está falando e o pitaco do influenciador. Quais são as consequências disso para o papel do cientista? Ele se torna ainda mais importante. Mas precisamos também pensar que a maior parte da população, na história do Ocidente, nunca teve acesso ao conhecimento científico. Crenças como “a Terra é plana” se disseminam mesmo em países ricos como os Estados Unidos. As redes sociais fizeram com que essas pessoas se tornassem vocais.

Mas isso tem gerado reações de cientistas: muitos têm feito vídeos e cursos para grandes públicos. Mesmo no Cebrap começamos a fazer uma série explicando pesquisas que fazemos de maneira mais direta, com menos rebuscamento, mais voltada ao cidadão comum.

Um dos problemas que a especialização científica gera é que a linguagem vai ficando mais esotérica. Vamos falando mais uns para os outros. As fake news acabaram por ter um efeito positivo, de alertar o meio acadêmico que é preciso voltar para a conversa mais cotidiana.

Na sua primeira coluna na Ilustríssima, em abril de 2016, você detectava “a engorda dos radicais da ação e a anemia dos radicais do pensamento” —estes os que privilegiam um diagnóstico acurado das causas dos problemas brasileiros. Mantém essa visão? Infelizmente, sim. Desde essa época, esses processos só foram se agravando. Houve momentos na história em que parecia que tínhamos alcançado um grau mínimo de civilidade, mas isso se deteriorou.

A formação desses movimentos radicais à direita vem do desconforto com a mudança em três eixos longevos da estrutura social brasileira: renda, escolaridade e raça. Mudanças estruturais são mal recebidas no Brasil, que tem fundo conservador.

E os radicais do pensamento, estão em falta? Sim, esses fazem muita falta. A esquerda, de modo geral e internacional, tem tido grande dificuldade de se reciclar no plano do pensamento.

A direita fez esse serviço. Vemos vários pensadores liberais e conservadores, Mark Lilla, MichaelOakeshott, respeitáveis do ponto de vista intelectual. Você pode discordar deles, mas são tecnicamente competentes e leem outras posições. Já a esquerda tem tido dificuldade de produzir essas mentes mais contemporaneamente.

Acha que se apega muito a ideários já enferrujados? A social-democracia foi uma solução à qual a esquerda chegou, que funcionou bem por muito tempo em países europeus, e aqui parecia que íamos nessa direção. Mas quase todas acabaram gerando problemas fiscais. Essa dimensão da economia foi uma em que a esquerda não conseguiu entrar com o mesmo vigor com que entrou em outros terrenos.

A própria desigualdade foi um tema que ficou em baixa entre os cientistas sociais do Brasil por um tempo. E aqui, sobretudo, essa é a agenda. É disso que precisamos falar.

No mesmo artigo, você apontava a multiplicação dos “raciocínios chinfrins”, de prazo e perna curta. Esses raciocínios se tornaram mais influentes? Houve em certo momento uma grande voga das teorias pós-estruturalistas, pós-modernas, pós-pós. São teorias desconstruidoras de conhecimentos anteriores. Tiveram papel de crítica importante às narrativas ocidentalistas e racistas do século 19, mas, no mais das vezes, não produziram conhecimento novo.

Acabaram gerando modismos que influenciaram pesquisadores mais jovens a trafegar nessa zona de ensaísmo meio descompromissado. É um conhecimento de perna curta, porque, no fim das contas, é produzido e consumido pelas mesmas pessoas. Você fecha o debate em vez de abrir. É preciso voltar aos problemas mais concretos da sociedade.

Autoridades do governo disseminam sem pudor informações erradas, como de que o nazismo foi um movimento de esquerda. E o debate público é empurrado a rediscutir informações já sedimentadas há muito tempo. Vivemos uma regressão do debate? O debate ficou muito reativo, em vez de propositivo. O governo tem dois ou três factoides por dia —e é muito surpreendente a quantidade de coisas inacuradas que são capazes de produzir— e espanta que você precise responder. Mas se os intelectuais não vierem a público responder, isso vai entrando para o senso comum.

Há uma voga mundial de negacionismos, de negar o Holocausto, a escravidão. Uma relativização tão grande que o debate fica em “cada um tem uma opinião”.

Isso não é causado pela impressão de que a narrativa oficial é escrita pela esquerda? Pode ser, por isso temos que escapar desses discursos pós-modernos e voltar um pouco ao positivismo: dizer que algumas coisas não são interpretações, são fatos. Os milhões de escravos que tivemos são um fato; a tortura durante a ditadura é um fato. Isso não tem nada de interpretação.

Walter Porto é repórter da Ilustríssima.

Seminário sobre democracia celebra 50 anos do Cebrap

Fundado em 3 de maio de 1969, o Cebrap promove o seminário internacional Democracia à Brasileira para comemorar suas cinco décadas de atividade. Pesquisadores renomados que passaram ou ainda integram o instituto discutirão as turbulências políticas atuais. Os debates ocorrerão no auditório do Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141). Inscrições podem ser realizadas pelo site do Sesc. Ingressos custam de R$ 9 a R$ 30.

Nenhum comentário:

Postar um comentário