Uso do termo não nos ajuda a entender as relações sociais em sua complexidade

“Parasita”, vencedor dos principais prêmios do Oscar no domingo (9), não foi o meu filme favorito do ano. (Eu ficaria com “Era uma Vez em... Hollywood” ou “1917”.) Seja como for, o quadro das relações sociais traçado pelo vencedor vem bem a calhar num momento em que a desigualdade desponta como um dos grandes problemas globais.

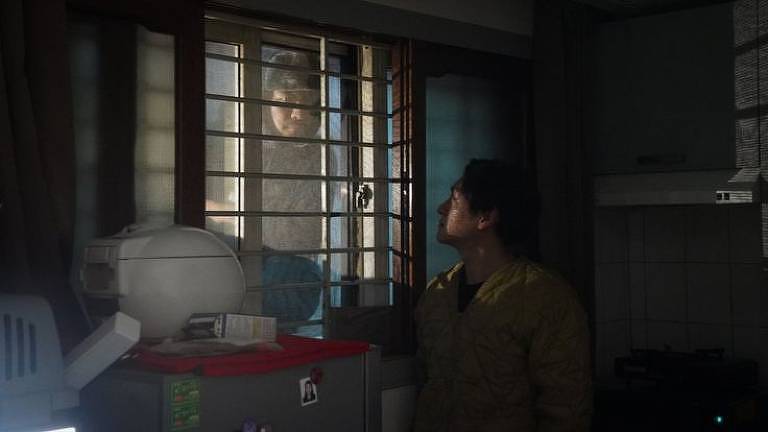

Em “Parasita”, a extrema desigualdade social faz com que o único caminho para a família Kim sobreviver seja se infiltrar pouco a pouco como serviçais da família Park. Entre fraudes e pequenos golpes para aproveitar algumas das benesses da vida dos Park, que permanecem —em sua inocência— alheios aos planos dos Kim, estabelece-se uma relação parasitária.

O conflito, contudo, não se estabelece entre parasita e hospedeiro, e sim entre os Kim e outra família pobre com quem disputam as migalhas que caem da mesa dos patrões. Destroem-se mutuamente sem reconhecer o verdadeiro beneficiário de sua situação precária.

Coloca-se, evidentemente, em questão quem seriam os verdadeiros parasitas. Afinal, os Park, que desfrutam uma vida de ócio e prazeres, só o fazem porque contam com o trabalho incessante de desesperados como os Kim, cujo abandono social os leva a se sujeitar a qualquer exploração.

E, para completar, com a exploração econômica vem o desprezo humano, no completo desinteresse dos patrões pela vida dos empregados e seu incômodo com o cheiro deles. Conforme a tensão cresce, um desfecho de violência brutal torna-se inevitável.

Quando rotulamos uma classe ou grupo social de “parasita”, estamos dizendo que ele é um peso, um gasto extra que não gera retorno e que, por isso, pode e deve ser combatido.

Na URSS, o “parasitismo social” era crime previsto em lei, punindo quem não trabalhasse (não raro, intelectuais críticos do regime). Na Alemanha nazista, estigmatizava povos que não tinham um território próprio, como os judeus e os ciganos.

No discurso atual, os “parasitas” podem ser qualquer um: beneficiários de programas sociais, banqueiros, políticos, sindicalistas, imigrantes, artistas, funcionários públicos (como na fala recente de Paulo Guedes).

Não há nada de científico aí: em cada caso, faz-se um recorte tendencioso em que o grupo é pintado como uma corja de malandros ou preguiçosos que suga recursos da sociedade. Podemos até aceitar que alguns indivíduos são, com justiça, descritos como parasitas. Mas no caso de grupos inteiros a atribuição é sempre descabida.

Ela é útil para criar ódio: para nos colocar no estado de espírito em que nos dará prazer ver um membro do grupo “parasitário” sofrer. E também nos garantirá um inimigo incondicional, do qual não poderemos esperar colaboração, mesmo para objetivos em comum.

Criticar o termo não é negar a existência de problemas distributivos: seja por setores do funcionalismo que têm salários e reajustes automáticos muito acima do mercado, seja por multimilionários que pagam menos impostos que um trabalhador comum. Elaborar regras que produzam uma sociedade mais eficiente e justa é um trabalho complexo e muito diferente do mero desejo de punir funcionários públicos ou banqueiros.

O uso do termo pode se prestar à mobilização política, mas não nos ajuda a entender melhor as relações sociais em sua complexidade e nem a resolver os problemas que delas surgem. Entre os Kim e os Park, quem são os verdadeiros parasitas? Ficar preso a isso só perpetua as relações desiguais que, em última análise, são destrutivas a ambos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário