Marcelo Rubens Paiva

Alguém com Alzheimer morre aos poucos. Sua alma se evapora antes de o físico derreter. Por vezes, falávamos da minha mãe no passado, apesar de ela estar por perto, imóvel, numa cadeira de rodas. Por vezes, ela tinha lampejos de lucidez. Foi numa dessas, que reclamou: "Ainda estou aqui".

Sim, mãe, logo corrigíamos, sabemos disso, nos desculpe. Com a doença avançando, a morte se aproximando, as dores aumentando, as idas e vindas a hospitais, um sentimento devastador atingiu a todos, o que é natural, inevitável, crucial, de quando chegará o descanso final, já que no descaso da vida ela aprontou mais uma.

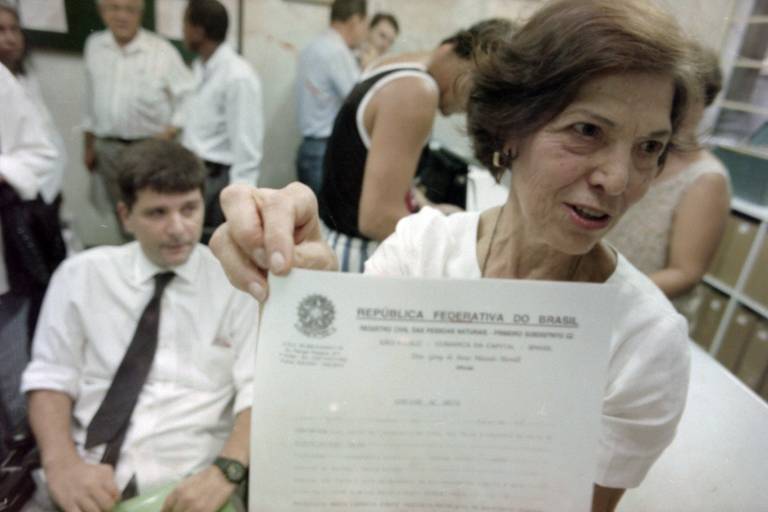

Ela viu, mas não registrou, ou talvez tenha feito, os resultados da Comissão Nacional da Verdade, a condenação em 2014 pela Justiça do Rio de Janeiro dos torturadores de seu marido, a ascensão da extrema-direita, a repercussão do livro "Ainda Estou Aqui", a histeria e polarização das eleições de 2018. Não viu cartazes pedindo o AI-5, ou pior, "Ustra vive".

Carregava o fardo do Alzheimer há mais de quinze anos e morreu justamente no dia 13 de dezembro, nos cinquenta anos do AI-5. A grande satisfação foi ver no Jornal Nacional uma matéria de mais de dez minutos sobre ela, ouvir Heraldo Pereira, apresentador da GloboNews, dizer que morria uma brasileira amorosa, lúcida e que sempre atendeu bem e respeitou a imprensa, com só uma menção à data do AI-5.

No velório e enterro, surpresa: apareceram amigos de toda a vida, amigos das minhas irmãs, meus amigos. O Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta compareceu em peso. Amigos roqueiros dos anos 1980 ajudaram a carregar o caixão. No enterro, eu me emocionei: "Mãe, você está sendo carregada por dois punks, dois pós-punks, um trotskista, petistas, tucanos, diletantes, poetas, boêmios e até por um palhaço dos Parlapatões".

No cemitério do Araçá, na capital paulista, foi levada ao mausoléu dos Facciolla, uma casinha mediterrânea azul e branca que, da avenida Doutor Arnaldo, dá para ver o telhado e parte da fachada —sempre que passo de ônibus ou carro, vejo e aceno. Foi enterrada com sua mãe, suas tias e tios, cujas plaquinhas indicavam a data da morte, mas não a do nascimento. Eram parentes italianos que não sabiam o dia em que nasceram.

É para cá que quero ser trazido, quando morrer, avisei em alto e bom som. Cada nome, uma fotinho. A da minha mãe é uma em que ela sorri. Ao final, não poderia faltar: Eduardo Suplicy, o único político presente, cantou a pedidos "Blowin in the Wind". Empostava a voz como se estivesse num comício. Pôs na letra toda a emoção que nem Bob Dylan tinha imaginado quando a compôs.

A missa de sétimo dia foi na capela modesta do Sion de Higienópolis, para quem ela, quando menina, fez campanha para arrecadar dinheiro para a compra de tijolos. Minha mãe era católica. Quando me via lendo sobre anarquismo, minha camiseta do Sex Pistols, ou lia os primeiros textos em que publiquei, para fanzines punks, perguntava se eu não acreditava em Cristo. Logo ela, neta do anarquista italiano Pedro Donatti, que veio ao Brasil em fuga com duas filhas. Ela me mandava prestar atenção na ética cristã e me fez ler livros da teologia da libertação. Foi essa ética que seguiu e moldou a heroína brasileira que agora o mundo conhece.

Meses após sua morte, sonhei com ela, não com Alzheimer, mas com a mãe com quem convivi intimamente nas décadas de 1980, 1990, aquela que virou conselheira e amiga. Estava feliz, realizada como advogada, com planos. Nas fotos da época, sempre aparece surpreendentemente sorrindo ou gargalhando. No sonho, me lembro de entrar no seu antigo apartamento, com os móveis da minha infância, com o cheiro de sempre, a luz de sempre. Me lembro de entrar, vê-la, abraçá-la e dizer: "Preciso tanto de você...".

Na pandemia, um dos programas que eu fazia com meus dois filhos era visitar cemitérios. A quinze minutos a pé, visitávamos dois. Não foram ao enterro da vovó, mas conheceram seu túmulo. Corriam como se estivessem num parque. Examinavam outros túmulos, viam nomes, datas, fotos. Alfabetizavam-se lendo epitáfios. O cemitério do Araçá tem uma paz e um silêncio que eram bem-vindos naquela época.

Para Sebastião, o mais novo, a cruz era uma espada. Perguntou se um dia vai morrer, se Jorge, seu melhor amigo, também, e se eles podiam viver na casinha da vovó depois que morrerem, porque é "muito fofinha".

Mas o nosso favorito era o cemitério São Paulo. Estão lá o general Miguel Costa, comandante da Coluna Prestes, combatentes mortos na Revolução Constitucionalista de 1932 e os estudantes símbolos do movimento. No mausoléu, incríveis esculturas de soldados com rifles e baionetas. Esculturas de Victor Brecheret, que está enterrado lá, num túmulo modesto, com a foto dele e de sua mulher. Ossos e caixões (caveiras, uma obsessão infantil) não são retirados. Viram pó, nos explicou um coveiro. "Caveira é coisa de cinema. Tudo esfarela."

Em agosto passado, embarcamos nós três para Veneza, para a estreia do filme "Ainda Estou Aqui". A família toda nos encontrou em Veneza —minhas irmãs Veroca, Babiu e Nalu, os tios Avê e Daniel, os primos Chico e Juca, com seu marido Márcio, mais primos, amigos e agregados. Após cinco dias na Itália, fomos todos de volta a Paris, na casa da Nalu. Estava dada a largada para a fama internacional da saga de Eunice e da admiração de todos.

"Ainda Estou Aqui" estreou nos cinemas brasileiros exatamente no dia do nascimento da dela, 7 de novembro, quando faria 95 anos. Virou um fenômeno. Fernanda Torres fez uma foto diante do túmulo dos Facciolla. Virou visitação pública —algo assustador, mas compreensível.

Em 1966, minha família se mudou para o Rio de Janeiro depois que meu pai voltou do exílio. A casa que alugara, aquela do filme, estava ainda em reforma e, como engenheiro, ele mesmo tocava a obra, que nunca acabava. Fiquei sozinho com meu pai no Hotel Glória, prédio enorme, clássico.

Não tinham começado as aulas. Eu passava o dia sozinho pelos corredores do hotel. À noite, dormia com meu pai, na grande cama de casal. Via seu barrigão branco respirar. Era muito confortável deixar a cabeça nela. Subia e descia. Era lisa, branca, quente. Me sentia honrado e protegido por estar sozinho com ele.

Depois do susto do que aconteceu dois anos antes, sem poder sair, com seus amigos, numa embaixada em Brasília, de perder o cargo de deputado federal e de mudarmos de cidade repentinamente, e de escola, como em fuga, eu estava em paz ali com ele. Estava tudo calmo.

No hotel, todos já me conheciam, cuidavam de mim, eu tinha direito a comer o que quisesse, passava horas na piscina. Certa tarde, entediado, vi um botão vermelho de emergência ao lado do elevador. A curiosidade foi mais forte. Apertei o botão, só para ouvir como era. Acontece que estourei o alarme do hotel e, por mais que eu apertasse de novo, ele não parava.

Corri em pânico de volta para o quarto e, ciente de que fizera algo muito errado, me escondi debaixo da cama. Vi pela fresta da porta um corre-corre de hóspedes e funcionários. Achei que, por algum motivo, estavam atrás de mim. Sabiam que era eu, aquele garoto, que tinha feito a molecagem. Conseguiram desligar o alarme, e a calmaria voltou. Acabei dormindo ali, debaixo da cama, sobre o grosso carpete.

Que alegria me deu quando, muito mais tarde, vi meu pai ajoelhado, me olhando, me oferecendo os braços para sair debaixo dali. Estava com a roupa de trabalho ainda. Nem perguntou nada. Caímos junto na cama. Eu o abracei. O calor de seu corpo, sentir sua respiração, sua mão nas minhas costas, me deu a segurança de um escudo. Nunca me senti tão protegido na vida. Quero muito que meus filhos sintam o que senti nesse dia. Quero que sintam isso todos os dias.

Registrei tudo isso num livro novo. Não consigo evitar. Explorar a dor e a saudade escrevendo é compulsivo. Conto do ex-boêmio do Baixo Augusta que virou pai aos 50. Da separação, quando os filhos eram bebês. Das lembranças de como fui educado para aprender a ser pai e, eventualmente, mãe. De como atravessar um isolamento social. De como, como a maioria dos artistas, sobreviver a um governo que considerava a cultura inimiga. O livro desse tempo, desse "novo normal", em que dizíamos "ninguém larga a mãe de ninguém", se chamará "O Novo Agora". Mas poderia se chamar "Ainda Estão Aqui". Porque os ancestrais estão conosco. Sempre estarão.