Constituições, embora possam ser emolduradas e guardadas num museu, são documentos vivos. A melhor prova disso é a Carta norte-americana. A peça, que surgiu no bojo de um movimento independentista que prometia liberdade e igualdade para todos, conviveu por mais de 70 anos com a escravidão e, mesmo depois de uma sangrenta guerra civil para pôr fim a essa chaga, passou mais um século sem enxergar contradição entre a “Bill of Rights” (carta de direitos) original e legislações racistas nos estados.

Hipócritas? Com certeza, mas, se políticos e magistrados não tivessem fechado os olhos para essas contradições, os EUA provavelmente nem existiriam na forma como o conhecemos. É que os estados do sul, cuja economia estava baseada na exploração da mão-de-obra escrava, dificilmente teriam se juntado à União.

Meu ponto é que constituições só perduram no tempo, criando uma continuidade nos marcos jurídico-institucionais, porque cortes têm alguma maleabilidade para interpretá-las.

Assim, está dentro do esperado que, num contexto em que a sociedade vê a impunidade como um problema grave, forme-se uma jurisprudência que facilite condenações. Se a percepção é a de que o sistema promove perseguições, é natural que se reforcem as garantias individuais. É nesse quadro que se inscreve a polêmica da prisão após a segunda instância.

O problema não é tanto a mudança de orientação, mas a frequência com que ela ocorre. Cortes constitucionais, afinal, têm não apenas a missão de compatibilizar a Carta com o presente mas também a de fazê-lo preservando a estabilidade jurídica. Dar uma guinada de 180 graus apenas três anos após a decisão anterior parece-me precipitado.

Se as movimentações da corte são percebidas como motivadas por interesses pessoais ou partidários, sua credibilidade vai para o ralo e, com ela, um dos principais mecanismos que permitem manter viva a Carta.

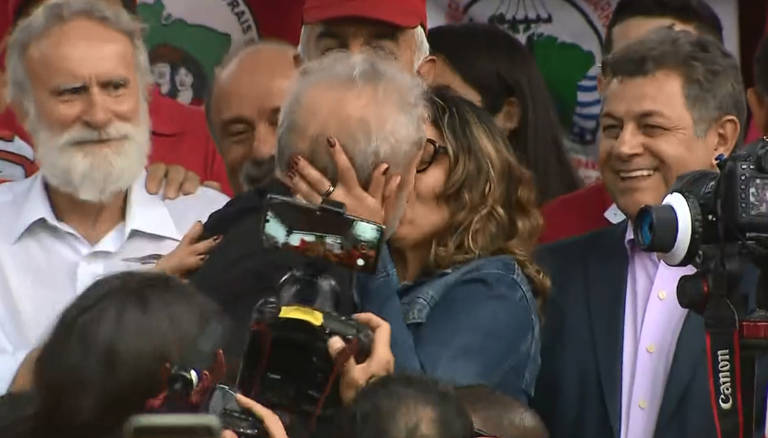

![Ao votar pela prisão após segunda instância, Cármen Lúcia disse que a precariedade do sistema penitenciário no país não é justificativa para que se deixe de prever a punição de condenados. "E os que mais contam com essa crença [da impunidade] não são os mais pobres, mas aqueles que dispõe de meios para se utilizar de um complexo sistema recursal, 'prolongando' o processo no tempo até alcançar a prescrição", afirmou.](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/11/07/15731650235dc497df6b5d6_1573165023_3x2_md.jpg)

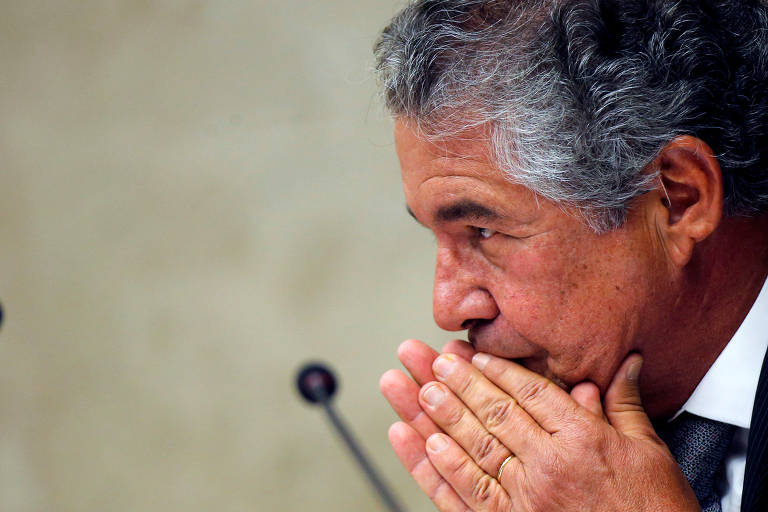

![Rosa Weber fez o voto considerado o mais aguardado do julgamento. Em 2016, a ministra foi contrária à prisão em segunda instância em duas ocasiões e não votou em uma terceira. Após negar em 2018 um habeas corpus ao ex-presidente Lula, mudou seu entendimento sob a justificativa de que agora o STF analisa a questão de forma genérica e foi contrária à execução da pena. “Minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma”, disse. “Ao fixar objetivamente 'até o trânsito em julgado’ como termo final da presunção da inocência, não me é dado, como intérprete [da Constituição], ler o preceito constitucional pela metade.”](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/11/03/15727972845dbefb64101dc_1572797284_3x2_md.jpg)