domingo, 28 julho 2019 11:03

Na noite da última quinta-feira (25), um grupo de 230 pesquisadores de cerca de 70 universidades e instituições de pesquisa do Brasil e de fora divulgou uma “carta aberta” em apoio aos moradores da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEIJ), no litoral sul de São Paulo, alvos recentes de uma ação da Fundação Florestal que culminou na demolição de duas casas e na ameaça de demolição de uma terceira propriedade.

Na carta, um documento de quatro páginas, os pesquisadores defendem a existência de um novo entendimento na governança de áreas protegidas no Brasil, segundo eles, mais moderno que o modelo chamado “fortress conservation”, que prevê o isolamento total da área e proibição de intervenções humanas.

“[…] nós, pesquisadores abaixo-assinados, apoiamos uma solução inovadora e alinhada com o estado da arte na área de conservação para a gestão da Estação Ecológica Jureia-Itatins, baseada em um modelo de governança adaptativa, construído de forma participativa e que envolva o Estado, as comunidades tradicionais, pesquisadores e outros atores sociais”, diz o documento.

Direito de uso ou ocupação ilegal?

A polêmica atual envolvendo moradores da Juréia teve início no começo de junho, quando a Fundação Florestal – órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo – recebeu a denúncia de que uma construção estaria sendo erguida na região do Rio Verde, na Estação Ecológica Jureia-Itatins. No dia 18 de junho foi feita a autuação de um morador caiçara, que recebeu ordens para embargar a obra.

Os moradores, então, acionaram a Defensoria Pública do Estado de São Paulo que, segundo a União dos Moradores da Jureia, teria iniciado diálogo com a Fundação Florestal no sentido de garantir a manutenção desta e de outras duas casas que estavam sendo construídas, mas até então não haviam sido identificadas pelo órgão estadual. Essas outras duas propriedades foram identificadas por sobrevoo no dia 28 de junho e seus moradores foram autuados no dia seguinte.

No dia 4 de julho, funcionários da Fundação Florestal e a Polícia Ambiental cumpriram medida administrativa após parecer da Procuradoria Geral do Estado e iniciaram a remoção das três casas construídas no Rio Verde. Duas delas foram efetivamente demolidas. A ação foi considerada truculenta pelos residentes.

Segundo a União dos Moradores da Juréia, os proprietários das casas são filhos e netos de caiçaras nascidos e criados na Jureia e o local onde as casas foram construídas era previamente habitado e habilitado para moradia de comunidades tradicionais. Segundo Adriana Lima, presidente da entidade, as famílias em questão tentavam desde junho de 2017, seguindo os procedimentos burocráticos instituídos, autorização para construção das moradias. O pedido foi refeito em janeiro deste ano, mas até o momento da ação da Fundação Florestal no início de julho, a solicitação não havia sido atendida.

Ainda segundo Adriana Lima, para a construção das casas, não houve supressão de vegetação ou degradação da área. “A escolha para a construção da casa foi definida por ser uma área onde a avó do jovem morou durante parte da sua vida, até casar-se. A localidade mantém características do que as comunidades chamam de taperas, onde é possível encontrar frutíferas como abacate, jaca, limão, mexerica e outras, além de plantas ornamentais, e que comprovam que a área possui ocupação humana ancestral”, defendeu a caiçara.

Já para a Fundação Florestal, as construções são irregulares, o espaço em que foram erguidas é inabitado, remoto, está dentro de uma unidade de conservação de proteção integral e abriga o maior espaço preservado da Mata Atlântica no Brasil. Portanto, não está habilitado para ocupação. Em nota, o órgão estadual afirma que houve supressão de 100m² de vegetação nativa de restinga alta. “A área do rio Verde é declarada patrimônio mundial da humanidade pela Unesco e tem aproximadamente 60 estudos em andamento […] é o coração da Jureia”.

Além disso, a Fundação lembra que, em 2013, quando o Mosaico de Unidades de Conservação Jureia-Itatins foi instituído, foram criadas duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) – categoria de unidade de conservação que abriga populações tradicionais que vivem em sistemas de exploração sustentável dos recursos naturais – para as comunidades tradicionais da região. “Nestas áreas ainda é possível construir novas unidades para habitação”, diz a nota oficial.

Histórico de embates

Aqui é preciso voltar um pouco ao passado, já que o atual embate entre moradores e governo na Estação Ecológica Jureia-Itatins é só mais um capítulo de um conflito que vem se desenrolando há mais de 30 anos.

Formada por maciços de difícil acesso e por planícies litorâneas de formação recente, inadequadas à agricultura, a região da Jureia configura-se como um santuário de preservação. A área inclui formações de manguezais, restinga e floresta tropical, e é morada de espécies importantes da flora e fauna brasileira, como a onça pintada, suçuarana, jacutinga, bugio e tucano-de-bico-preto, para citar algumas. Ela também já chegou a abrigar 383 famílias, entre moradores tradicionais e não-tradicionais, à época de sua criação.

Seu histórico começa no início da década de 1980, com os planos do então presidente João Baptista Figueiredo de instalar na área duas usinas nucleares. Pela legislação, áreas em que serão construídas usinas nucleares devem ser transformadas em Estação Ecológica. Com a desistência do governo federal em construir as usinas, teve início uma pressão imobiliária crescente no litoral sul paulista. Os caiçaras, então, se alinharam a ambientalistas para resistir às sucessivas investidas na região e, em 1986, por pressão do movimento ambientalista de São Paulo, foi criada a Estação Ecológica Jureia-Itatins. Para os caiçaras, no entanto, essa estação acarretou obstáculos crescentes a sua permanência na região.

Os 20 anos seguintes foram marcados por intensos embates entre moradores, governo e ambientalistas. Definida como uma zona de preservação de Mata Atlântica que não admitia a presença de humanos, a reserva era criticada por moradores, que se diziam refugiados da conservação, e ambientalistas, que pediam maior proteção das áreas.

Em dezembro de 2006, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a Lei n° 12.406, que dividiu a intocável área protegida em reservas de uso sustentável e ao mesmo tempo englobou novas paisagens à categoria de preservação estrita. Criou-se, assim, o Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins (MUCJI). A norma foi considerada inconstitucional após três anos, e, em 2013, uma nova lei – a nº 14.982/2013 – trouxe os contornos atuais desse que é o primeiro mosaico de áreas protegidas da Mata Atlântica criado em território paulista.

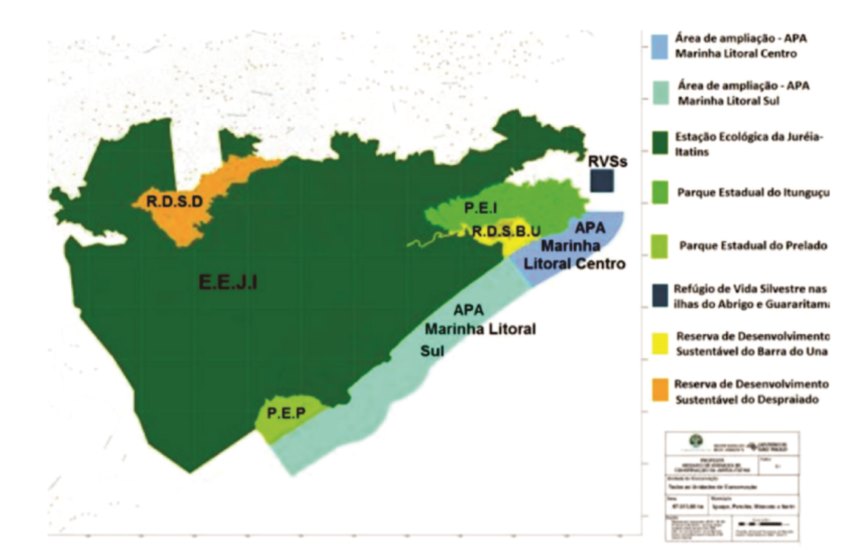

Hoje, o MUCJI é constituído por seis unidades de conservação, de diferentes categorias: Estação Ecológica de Jureia-Itatins, Parque Estadual do Itinguçu, Parque Estadual do Prelado, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Despraiado, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Barra do Una e Refúgio

Estadual de Vida Silvestre das Ilhas do Abrigo e Guararitama, além das APAs Marinhas Litoral Sul e Centro, com uma área de cerca de 100 mil hectares.

Enfim nascia na região um modelo de unidades de conservação que trazia consigo a promessa de resolver o histórico embate entre conservação X direitos das comunidades tradicionais. Mas será que o mosaico conseguiu cumprir esse papel? Os recentes embates entre caiçaras e governo do Estado indicam que não. Os motivos são vários e pesam para ambos os lados.

Repensando modelos de gestão

O que os caiçaras e o grupo de pesquisadores citados no início da matéria defendem é um sistema de gestão mais inclusivo, com o reconhecimento dos direitos e do papel que as comunidades tradicionais têm na co-criação, conservação e reprodução da biodiversidade. Isto é, uma alternativa ao modelo de “fortress conservation”.

Na prática, as comunidades tradicionais da Juréia-Itatins – amparadas por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do ABC e da alemã Hohenheim University – tem uma proposta que pode soar um desatino a alguns ambientalistas: um plano de gestão que considera os dados históricos de ocupação, e não os limites da delimitação administrativa.

“Esse modelo de autogestão, vamos chamar assim, já existe em vários lugares no mundo. Essa proposta de manejo é aprovada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), pelo Painel Governamental para a Biodiversidade da ONU e por vários outros documentos nacionais, inclusive. Tem inúmeros casos que mostram que a construção dessa parceria pode ser a melhor estratégia para a conservação de uma área”, defende a pesquisadora da USP Cristina Adams, que participou da construção do documento, chamado de Plano de Uso Tradicional (PUT).

Em julho de 2018, o PUT foi entregue ao governo do Estado, mas até o momento os caiçaras não receberam resposta do poder público. “Ficaram de dar retorno em um mês, mas até hoje eles não retornaram […] Não deram resposta para nós, enquanto comunidades organizadas, nem para os professores acadêmicos, nem para defensoria e muito menos para o Ministério Público Federal. Fizeram pouco caso do documento”, disse Adriana Lima, a ((o))eco.

Apesar dos argumentos a favor da maior participação das populações tradicionais na gestão de unidades de conservação, a recente atitude dos caiçaras de colocar o PUT em prática – com a construção das casas que foram derrubadas – sem autorização do Estado, foi considerada um erro por entidades ambientalistas e pesquisadores.

Para José Pedro de Oliveira Costa, primeiro secretário da pasta de Meio Ambiente de São Paulo que na década de 1980 iniciou a construção do que é hoje o Sistema Ambiental Paulista e participou ativamente da criação da EEJI, ao ir contra o que determina o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as famílias envolvidas agiram contra a lei. “Existe uma consideração [às populações tradicionais] e acho que a Fundação Florestal e todas as pessoas que militam nisso estão preocupadas em atender as reivindicações dessas populações, mas não em detrimento da lei e das prioridades científicas”, disse.

Costa lembra que o maciço da Juréia é uma área única no mundo, portanto, é considerada patrimônio mundial e o Brasil tem o compromisso internacional de sua defesa. “Não estamos falando de uma área protegida que existem cinco iguais, 20 outras, estamos falando de uma região que não existe outra igual no mundo. As famílias tradicionais e antigos moradores, mesmo não sendo tradicionais, tem o direito de ficar, mas dentro de regras”, defende.

O entendimento da organização SOS Mata Atlântica, que participou da criação da Estação Ecológica e desde a década de 1980 atua em defesa do bioma, está alinhado ao do ex-secretário. Em nota divulgada na última quarta-feira (24), a ONG reafirma o respeito aos direitos das populações tradicionais, mas defende o cumprimento do que é determinado pela lei.

A ((o))eco, a coordenadora de projetos da SOS-MA, Malu Ribeiro, reafirmou a posição da entidade. “Não é porque o Estado demorou a conceder o Termo de Permanência dessas famílias que elas vão lá e peitam, ‘vamos fazer e ver no que dá’, isso não está certo […] O PUT é um instrumento interessante, mas ele precisa ser compatibilizado com a legislação que trata da categoria de cada área. Ele não pode sobrepor ou criar conflito com a legislação vigente”, disse.

Ponto de convergência

Apesar dos pontos discordantes em relação à governança do Mosaico, tanto os que defendem quanto os que condenam a atitude das famílias caiçaras concordam em um ponto: o Estado deveria estar mais presente e ser o mediador dos conflitos existentes na área.

“Conflito sempre vai existir. O papel do Estado é mediar esses conflitos e defender um patrimônio que é de todos nós e das futuras gerações, compatibilizar a defesa desse patrimônio com a defesa da cultura desses povos tradicionais. É dever do Estado criar uma articulação permanente com essas comunidades”, defende Malu Ribeiro, da SOS-Mata Atlântica.

Para José Pedro Costa, é preciso que governo estadual implemente efetivamente os planos de gestão das unidades, que foram construídos durante os últimos anos. “O governo tem recursos, precisa implementar [os planos de gestão] tantos dos parques, da Estação Ecológica, como das RDS, para que sua função plena seja atingida”, disse. Ele, inclusive, enviou nos últimos dias uma carta a João Dória, pedindo que o Governo do Estado dê atenção à área.

Já segundo Cristina Adams, da USP, todos precisam ‘baixar guarda’ e estar abertos ao diálogo e à conciliação. “O que precisa é todo mundo sentar à mesa e conversar. Não ouvir a população é uma prática que já vem sendo feita há 30 anos e dá mostras claras que não está dando certo”, argumenta.

((o))eco tentou contato com a Fundação Florestal, por e-mail e telefone, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.

Nenhum comentário:

Postar um comentário