André Villas-Bôas

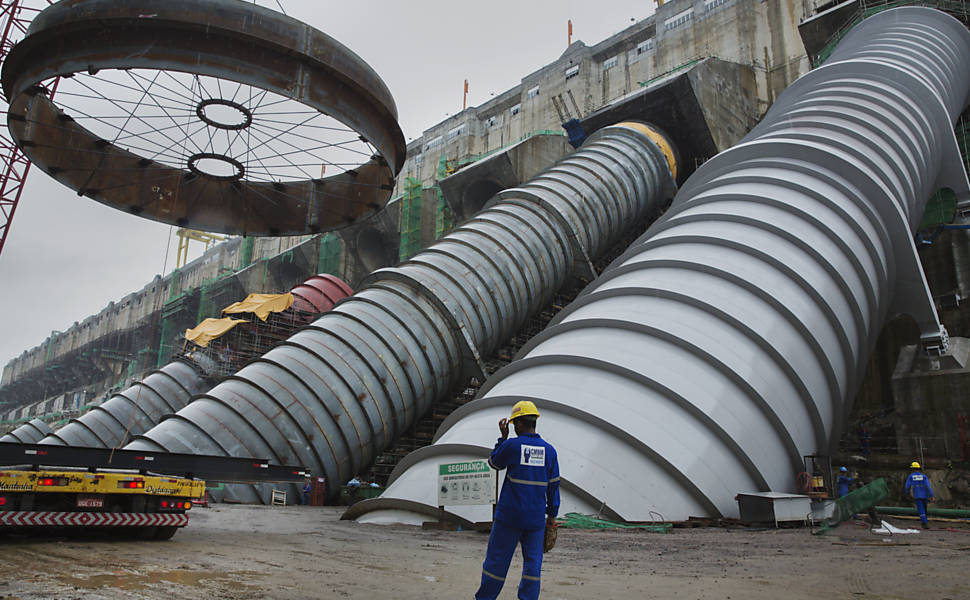

A hidrelétrica de Belo Monte, maior obra de infraestrutura da Amazônia e quarta maior hidrelétrica do mundo, completa cinco anos de operação. Marcada por um processo de licenciamento ambiental conflituoso, a obra contabiliza uma série de passivos socioambientais e deixa um legado de graves violações aos direitos humanos e ao meio ambiente.

Com a emissão da licença de operação, em 24 de novembro de 2015, expedida sem que parte das condicionantes fosse atendida, a obra se tornou um símbolo de inadimplência socioambiental.

O fracasso econômico e a tragédia humanitária e ambiental deveriam motivar uma autocrítica do setor elétrico, que resolveu implantar uma hidrelétrica no meio da planície amazônica, barrando um dos rios com maior sazonalidade hídrica e biodiversidade da região. Entregaram a bilionária construção desse “elefante branco” para as cinco maiores empreiteiras do Brasil, mesmo sabendo que a geração de energia mal alcançaria 40% da potência instalada.

Belo Monte não gera energia como prometido, mas sua construção gerou muito dinheiro —e corrupção. Por esse motivo, também cabe uma autocrítica a quem orçou o empreendimento inicialmente em R$ 19 bilhões, sendo que o valor real chegou a quase R$ 40 bilhões.

Multas ambientais que somam mais de R$ 60 milhões, 24 ações judiciais movidas pelo Ministério Público Federal, além de centenas de outras da Defensoria Pública da União e do estado do Pará, tentaram impedir o desastre e garantir o cumprimento da legislação, o processo justo de licenciamento ambiental e a reparação dos danos aos atingidos. No entanto, decisões judiciais assentadas na suspensão de segurança —legislação autoritária do tempo da ditadura militar— asseguraram o andamento da obra.

Como previsto, as populações mais vulneráveis pagaram a conta dos impactos mais nefastos. O legado de Belo Monte é a expulsão de centenas de famílias ribeirinhas de suas casas, ainda à espera de reassentamento na beira do rio, no território ribeirinho. É a invasão de Terras Indígenas e Unidades de Conservação, que estão entre as mais desmatadas da Amazônia. É a transformação de Altamira (PA) em uma das cidades mais violentas do país. São os impasses na gestão do sistema de saneamento básico. É a despedida ao rio Xingu como conhecíamos.

À dívida com as mais de 300 famílias ribeirinhas se soma o roubo de água na Volta Grande do Xingu, com a redução de até 80% de sua vazão, desviada para girar as turbinas da usina. A pressão sobre as Terras Indígenas também entra na conta: desmatamento, invasões e grilagem explodiram na área de influência da hidrelétrica. A regularização fundiária e a implementação do plano de proteção territorial se arrastam desde a licença prévia de 2010 e, somente agora, por meio uma ordem judicial, o governo deve promover a retirada de invasores.

No aniversário de cinco anos da operação, não há o que comemorar. A verdadeira reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer é: como evitar —de uma vez por todas— que os rios amazônicos continuem sendo barrados para gerar tragédias socioambientais e rios de corrupção?