[RESUMO] Em entrevista à Folha, geógrafa e intelectual renomada no debate sobre o abolicionismo penal questiona a ideia de que prisões são parte inevitável da ordem social, afirma que o encarceramento em massa acompanha o aprofundamento da desigualdade e do poder político de forças de segurança e diz estar preocupada não só com o avanço do fascismo no mundo, mas também com a adesão de outras forças políticas à agenda punitivista.

Ruth Gilmore, 74, vê motivos para otimismo, ainda que moderado, ao olhar para o cenário de punitivismo e violência do Brasil. Não porque as políticas de segurança pública do país estejam, em sua avaliação, no rumo certo, muito pelo contrário, mas porque o diagnóstico crescente de falência do encarceramento em massa vem ampliando o horizonte do movimento abolicionista.

Geógrafa, professora da Cuny (City University of New York) e referência fundamental do abolicionismo penal, Gilmore percorreu o Brasil em meados de 2024 para lançar "Califórnia Gulag", seu primeiro livro publicado no país, pela casa independente Igrá Kniga —a coletânea de ensaios "Geografia da Abolição", outro trabalho influente da bibliografia sobre o tema, deve ser editada em breve pela Boitempo.

A ativista e intelectual participou de encontros com movimentos sociais e eventos acadêmicos em Salvador, São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades e afirma ter testemunhado iniciativas que, embora pequenas, vêm moldando uma infraestrutura abolicionista no país.

Em sua obra, Gilmore sustenta que o abolicionismo penal não se resume à luta pelo fim das prisões: em um plano mais concreto, além de fechar penitenciárias, seria preciso abrir centros comunitários, escolas, parques e tudo o mais necessário para transformar sociedades desiguais que hoje, em vez de evitar que a violência irrompa, apostam na punição como única alternativa.

Em entrevista por videochamada à Folha de Lisboa, onde mora durante parte do ano, a pesquisadora defende que as prisões e o sistema de Justiça atuais não servem para lidar com o crime e diz que, no paradigma do que chama de complexo industrial-prisional, "produzir prisioneiros não é tão diferente de produzir sapatos".

Gilmore afirma suspeitar que os membros do gabinete de Donald Trump vão manter a aposta em medidas de endurecimento penal e na deportação em massa de imigrantes para satisfazer seus eleitores, mas alerta que olhar exclusivamente para o republicano e a extrema direita pode enfraquecer a crítica ao punitivismo em outros quadrantes do sistema político: nos EUA, "o grande presidente das deportações deste século foi Obama" e, no Brasil, o governo Lula (PT) não parou de construir novas prisões, aponta.

As prisões são vistas como o ponto final do sistema de Justiça —quem comete um crime é detido, condenado e mandado para a prisão—, e isso costuma ser considerado um caminho natural. Por que nada disso é natural? Por que a sra. concebe as prisões não como um produto passivo, mas como algo que molda o funcionamento do sistema de Justiça e da sociedade?

A ideia de que as prisões são uma parte normal, natural e inevitável de qualquer ordem social me parece um problema. Há cerca de 25 anos, começamos a nos perguntar: que tipos de relações levam as prisões a parecerem normais, necessárias e inevitáveis e o que pode ser feito para interrompê-las?

Essa é tanto uma questão prática –como as pessoas podem organizar a sociedade de forma diferente?— quanto uma espécie de questão discursiva —como devemos falar sobre o crime para ajudar as pessoas a pensar de forma diferente sobre o que achavam que já sabiam?

Há muitos aspectos do encarceramento em massa que apontam para as desigualdades que levam a alguém poder ser acusado, condenado e preso —relacionadas ao funcionamento do capitalismo e do racismo. Tudo isso faz parte do problema que estamos tentando resolver, mas, para muitas pessoas, a luta para abraçar o que chamamos de abolicionismo penal passa por uma resistência à ideia de que a noção de crime descreve adequadamente os danos para os quais as prisões seriam a solução.

Começamos a perguntar o que torna a vida das pessoas insegura e instável, quais tipos de violência elas enfrentam e o que pode ser feito, não só para alcançar algum senso de justiça depois de o dano ter ocorrido, mas, o que é muito mais importante, para intervir de modo que aconteça cada vez menos. Essas são as grandes questões que "Califórnia Gulag" aborda.

No livro, a sra. menciona a porcentagem de prisioneiros da Califórnia "produzidos em Los Angeles" em vez da fração de criminosos "presos em Los Angeles", o que parece revelador de como pensa o crime e a violência a partir de uma ideia de controle social. De que forma o sistema de Justiça produz prisioneiros?

Parte do desafio foi pensar como desnaturalizar uma série de relações que, como muitos aspectos da realidade social, têm uma dimensão macro mas são vivenciadas individualmente. Como uma quantidade tão grande de indivíduos se tornam prisioneiros? Fazer essa pergunta nos ajuda a pensar sobre os tipos de vulnerabilidades dos indivíduos para serem criminalizados quando podem existir outras possibilidades.

Sei que, para algumas pessoas, isso é muito abstrato: se alguém roubar a carteira de uma idosa, não deve ser punido? Voltamos à questão sobre indagar quais relações sociais fazem com que esse roubo pareça uma boa jogada e o que precisa ser feito para reduzir a probabilidade de isso acontecer, em vez de perguntar por que essa pessoa roubou essa carteira.

Na ausência de uma reflexão sobre como reorganizar a realidade social, os funcionários fardados e civis do sistema de Justiça trabalham com graus variados de consciência para reproduzir a instituição da qual fazem parte. Parte do desafio, obviamente, é produzir prisioneiros, ou seja, submeter as pessoas ao processo de criminalização da forma mais eficiente possível.

Quando uso o termo complexo industrial-prisional, é a isto que estou fazendo referência: produzir prisioneiros, em certo sentido, não é tão diferente de produzir sapatos, algodão ou qualquer outra coisa, porque a eficiência e os trâmites importam. Todos contribuem —o Legislativo, os tribunais, a mídia etc.— para estimular e racionalizar o sistema sem que o problema no coração dele seja debatido.

Uma das maneiras que encontrei para pensar as prisões em termos abstratos foi descrever como elas são feitas de excedentes que poderiam ser distribuídos em outras atividades: excedentes de terra, de mão de obra, de capital, principalmente financeiro, e de capacidade estatal. Isso pede às pessoas que questionem se essa parafernália toda funciona para lidar com o crime. Acho que a resposta é não.

Em "Califórnia Gulag", a sra. ressalta que havia alternativas à construção de prisões e ao encarceramento em massa no estado e nos EUA. Por que esse projeto político se tornou dominante nos anos 1980 e, hoje, é visto como solução para o crime e a violência em todo o mundo?

Em primeiro lugar, apesar da aceitação crescente das prisões como solução para problemas sociais em muitas partes do mundo, isso não aconteceu de uma hora para outra. Essa disseminação tem sido bastante desigual.

Nos Estados-nação onde houve um crescimento significativo de prisões, a desigualdade é mais profunda. Mesmo que uma não seja a causa imediata da outra, vemos esse padrão. Os EUA são o número um entre os grandes Estados carcerários do planeta há muito tempo, e a Rússia, a África do Sul e o Brasil, sobretudo desde o segundo governo Lula, estão subindo.

Existem também poderes políticos que se expandem e se fortalecem com o crescimento das prisões. Estou falando das forças de violência organizada —a polícia, os militares—, que constroem seu poder político apresentando suas ações e suas instituições como aquelas que resolvem um problema que todos concordam que precisa ser resolvido, chamado de crime.

É muito interessante ler as manchetes dos jornais dos anos 1980, quando muitos candidatos faziam campanhas enfáticas contra o crime nos EUA, como se o crime fosse o problema e eles fossem a solução. Eles, porém, também estavam fazendo campanha contra o Estado: estavam em busca do poder estatal para se livrar do conjunto de instituições que tinham surgido do New Deal, nos anos 1930, e da chamada Grande Sociedade, nos anos 1960. Estavam tentando se livrar de tudo isso para, segundo eles, libertar as pessoas do fardo do Estado.

Ou seja, estavam prometendo se livrar do Estado, mas tentando obter o poder do Estado para desfazer a própria fundação do poder que buscavam. Portanto, não é tão surpreendente que eles abraçassem esse tipo de legitimidade baseado na pacificação e na defesa, o que significa dizer que militares e policiais são o que precisamos.

Quando mencionei o excesso de capacidade estatal para organizar excedentes de terra, trabalho e capital, quis literalmente dizer que os órgãos públicos que se tornaram responsáveis em conceder benefícios sociais haviam desenvolvido habilidades fiscais e burocráticas para gerenciar coisas enormes. Em muitos casos, estruturas de programas para apoiar famílias pobres a cuidar de seus filhos foram transferidas para a polícia e as prisões.

Eles não fizeram isso de forma cínica, mas muito deliberadamente, o que significa que ninguém acordou um dia qualquer e disse: "A gente vai prender todos esses pobres. Agora vou trabalhar na prisão". A pergunta era: "Quem vai ser capaz de administrar esse sistema penitenciário que não para de crescer? Vamos trazer alguém do órgão de assistência social, eles são bons em gerenciar coisas grandes".

O discurso anticrime vem sendo usado com muita força em eleições no Brasil, nos EUA e em outros países há décadas, mas a criminalidade e a violência não deixaram de crescer nesse período. O que explica a persistência desse discurso como ferramenta política?

Tenho várias respostas, todas relacionadas entre si. O tipo de discurso de campanha contra o crime se concentra frequentemente no que há de mais dramático. O que quero dizer? Problemas vagos que parecem que podem ser resolvidos rapidamente. Acho que parte desse discurso depende da noção de que há um inimigo perpétuo, que deve ser sempre combatido e nunca pode ser vencido.

Seja como for que eles sejam caracterizados na imprensa e na ficção, existe um inimigo. Isso é algo que se conecta com muitas pessoas, apesar de geralmente elas citarem economia e questões culturais, não crime, em pesquisas sobre o que as preocupa mais. Ainda assim, curiosamente, elas não se opõem à noção difundida por atores políticos e pela mídia de que o crime é o problema.

Uma coisa que aprendi em mais de 30 anos de militância: as pessoas que começam do zero descobrem que as forças de violência organizada vão tentar impedi-las. Moradores de prédios ocupados ou favelas descobrem que a capacidade de mudar as circunstâncias das suas vidas esbarra na criminalização e nas forças de violência organizada, que podem não ser a polícia e a lei, mas milícias que controlam imóveis.

O que tem sido, às vezes, surpreendente para mim é a quantidade de pessoas envolvidas em movimentos sociais que, hoje, abraçam o abolicionismo. Elas ou seus antecessores teriam dito há dez anos: "Não sei o que vocês estão tramando, mas a gente não tem nada a ver com isso". Isso significa que as pessoas estão parando para pensar sobre o que é o crime.

Parte da população brasileira vê, como a única resposta possível à criminalidade, punir mais severamente e prender mais pessoas, e questionar políticas de encarceramento e repressão se tornou uma tarefa quase impossível no país. Quais são as perspectivas do abolicionismo penal no Brasil?

Estive no Brasil por pouco tempo, mas estou moderadamente otimista por ter conversado com pessoas envolvidas em muitos tipos de iniciativas. As pessoas estavam interessadas em discutir os tipos de determinações a que elas e suas organizações se depararam devido ao número alto de homicídios e ao fato de as gangues fazerem parte das forças de violência organizada.

Um exemplo de uma favela do Rio: algumas pessoas estão lutando para descobrir o que fazer com os jovens vulneráveis à violência policial e ao recrutamento por facções. Eles construíram uma escola, o que significa que estão construindo consciência nas crianças. Essa estrutura se tornou parte da infraestrutura de abolicionismo penal que está crescendo no Brasil. É pequena e em um só lugar, mas continuamos nos deparando com debates como esse.

Não era eu chegando e dizendo que é assim que as coisas são. Em vez disso, era algo no formato, que se aproxima de uma solidariedade muito frágil, mas real. Nada disso vai resolver magicamente nenhum problema e, no entanto, tudo isso é concebido para criar soluções. Por isso, fico moderadamente otimista.

A sra. já disse ter reservas ao discurso abolicionista que se concentra no tráfico de drogas: costuma ser mais fácil falar sobre adolescentes pobres presos por tráfico que condenados por assassinato. Por que, do seu ponto de vista, o discurso abolicionista deve considerar os condenados por todos os tipos de crime, não só os menos ou não violentos?

Muita gente tenta arduamente encontrar pessoas que, ao serem poupadas do sistema de criminalização, ficariam bem com algum público imaginário, incluindo elas mesmas. Elas estão constantemente tentando identificar os relativamente inocentes para dizer não só que essas pessoas não deveriam estar na prisão, mas —e aqui está o problema— dizer que a prisão não foi projetada para essas pessoas, mas para outras.

O problema não é tanto que alguém esteja lutando para libertar pessoas de perfis que parecem estar sob a bandeira da inocência relativa. Nada contra tentar tirá-los de lá, mas sim contra a forma como o resto do sistema se endurece em torno dos que são deixados para trás.

Para mim, não deveria ser assim. Uma razão é que a inocência relativa nunca é uma defesa recomendável: o inocente de hoje não é o inocente de amanhã. As leis mudam o tempo todo, e o comportamento de alguém pode continuar o mesmo e a linha se mover para uma direção ou outra. Há muitas maneiras de esse movimento ser normalizado por meio de discursos sobre o que é realmente violento sem barrar a origem das energias que se combinam na violência.

Isso também significa que as pessoas imaginam que quem fez algo terrível se resume a isso e que não há possibilidade de arrependimento ou reintegração à sociedade. Isso se transforma em algo completamente diferente: que algumas pessoas devem ser enjauladas pelo resto de suas vidas.

Nunca há razão para não tentar mudar uma política e proporcionar uma possibilidade de emancipação. O que pode não ser tão bom é a forma como algumas pessoas fazem isso, endurecendo o sistema para outras pessoas que, depois, não terão esperança de sair.

É mais importante se manter fiel aos princípios do movimento?

Sem abandonar as coisas concretas que estão sendo feitas. Vou dar um exemplo: no começo dos anos 2000, existia na Califórnia um grupo de feministas que queriam construir novas prisões para mulheres —novos prédios responsivos ao gênero e blablablá.

Nós, abolicionistas, dissemos que não era uma boa ideia, e elas nos chamaram de racistas e misóginos. Fazíamos parte de muitas organizações, o que significa que abordávamos o problema de várias direções, incluindo das pessoas que estavam nessas prisões horríveis para as mulheres, dizendo: "Não construam novas prisões em nosso nome. Nosso objetivo não é viver em uma prisão melhor. Nosso objetivo é não ir para a prisão".

Durante muitos anos, lutamos contra condenações e pela redução de penas, impedimos a construção de novas prisões e reduzimos pela metade o número de mulheres presas, mas foi preciso abordar o assunto de vários ângulos. Algumas pessoas ficaram com raiva de nós, insistindo que seria bom para as mulheres negras e latinas.

Nós dizíamos: "Não, essas são as pessoas que precisamos tirar de lá". Nos mantivemos fiéis aos nossos princípios e, com o passar do tempo, uma coalização vaga, que não era abolicionista, virou uma organização que completou 21 anos e hoje é abolicionista.

A sra. escreve que o governo dos EUA se tornou mais enxuto e cruel a partir dos anos 1980 e discute o que isso significou para famílias pobres, imigrantes e pessoas racializadas. Esse cenário deve voltar a ganhar força com Trump?

Na verdade, eles prometeram se tornar mais enxutos e cruéis. Eles não se tornaram mais enxutos, só mais cruéis.

O que é pior.

Muito pior. A maioria das pessoas encarceradas nos EUA estão em sistemas estaduais, não no sistema federal. Há também as detidas pela imigração. Ao contrário do que muitos dizem —e isso não significa que eu esteja elogiando Trump—, ele iniciou um pequeno movimento de reforma prisional quando foi presidente, apesar de ter executado muita gente.

Isso vai acontecer de novo? Suspeito que haverá um aumento nas detenções de imigrantes sem documentos e deportações.

No entanto, queria destacar que o grande presidente das deportações deste século foi Obama e que Biden não está muito atrás. Não sei como prever o que vai acontecer sob Trump, mas a questão é: o que as pessoas que buscam poder no governo federal farão para satisfazer seus eleitores, reais ou imaginários? Presumo que farão coisas aterrorizantes porque o poder vem da violência.

Em muitos estados, durante a pandemia, houve alguma redução do encarceramento, não tanto por preocupação com o bem-estar dos presos, mas para se livrar da responsabilidade por aqueles que poderiam morrer. Isso aconteceu em estados democratas, não foi algo de Trump.

Por mais que eu esteja preocupada com a ascensão e a normalização do fascismo no mundo, também me preocupo que os partidos não fascistas, incluindo os progressistas, recorram à polícia e a estratégias de encarceramento para conseguir o apoio político necessário para levar adiante suas agendas.

O governador da Bahia fala abertamente em construir novas prisões, o governo Lula e pessoas do PT estão construindo. Por isso, olhar apenas para Bolsonaro ou Trump com terror nos cega para o que está acontecendo em outras áreas da economia política contemporânea, em que o aprofundamento da desigualdade continua a todo vapor.

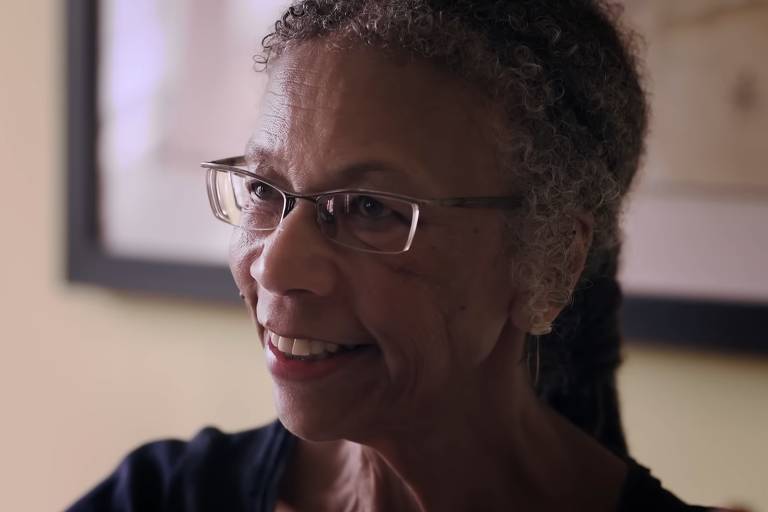

Ruth Gilmore, 74

Geógrafa, professora da Cuny (City University of New York) e diretora do Center for Place, Culture and Politics da universidade. Desde a década de 1990, atua em movimentos sociais contra o encarceramento e desenvolve pesquisas sobre capitalismo racial e geografia prisional. Autora, entre outros livros, de "Califórnia Gulag: Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal" e "Abolition Geography: Essays Towards Liberation".

Nenhum comentário:

Postar um comentário