[resumo] Em comentário a artigo sobre a nostalgia imperial publicado na Ilustríssima, professor defende que uma leitura mais atenta às complexidades do passado evitaria visões dicotômicas e a projeção de preferências ideológicas atuais sobre o período do Império, tratado ou como maravilhoso reinado de Pedro 2º ou como regime de horror do latifúndio escravista.

Com a subida de Jair Bolsonaro ao poder, mais do que tempos conservadores, vivemos tempos reacionários. Sua franja mais radical se comunica por uma simbologia sincrética, que remete ao imaginário de uma “civilização judaico-cristã ocidental” pré-iluminista, baseada em um ideal de uma comunidade de base local, hierárquica e religiosa.

Os reacionários de hoje se imaginam nobres cavaleiros templários, que deixam a família para lutar contra os hereges esquerdistas, muçulmanos ou chineses. Na América, que não teve Idade Média, os conservadores norte-americanos adaptaram aquela utopia à sua realidade —recorreram à mitificação das comunidades coloniais, ao cenário agreste do faroeste e à memória dos estados sulistas, identificados com o agrarismo e a escravidão.

No Brasil, onde até o conservadorismo é importado, os reacionários encontram maiores dificuldades. No fundo, sua utopia remonta à mitologia bandeirantista do século 18, para quem a boa sociedade era formada por senhores de engenho paternais e bandeirantes intrépidos. Na prática, eles fazem uma incrível salada de personagens e símbolos, que remetem ao regime militar e ao Império.

É dessa apropriação do imaginário imperial no debate contemporâneo que trata este artigo, ampliando a discussão travada por colegas na Ilustríssima da semana passada.

A história política tradicionalmente oscila entre dois registros. O primeiro é o da “história pragmática”, cujo propósito é mais normativo que descritivo. A fidelidade aos fatos, aqui, importa menos que uma narrativa de caráter moral, que chame a atenção dos vivos para a importância de determinados valores.

O segundo registro possível é aquele de uma “história compreensiva”, que revela as singularidades e complexidades do passado, sem imediato compromisso com o presente. No registro dessa história, ao contrário do anterior, não estamos reduzidos a optar de forma dicotômica sobre a positividade ou a negatividade de regimes políticos extintos —os mais remotos, pelo menos—, conforme nos filiemos à esquerda ou à direita.

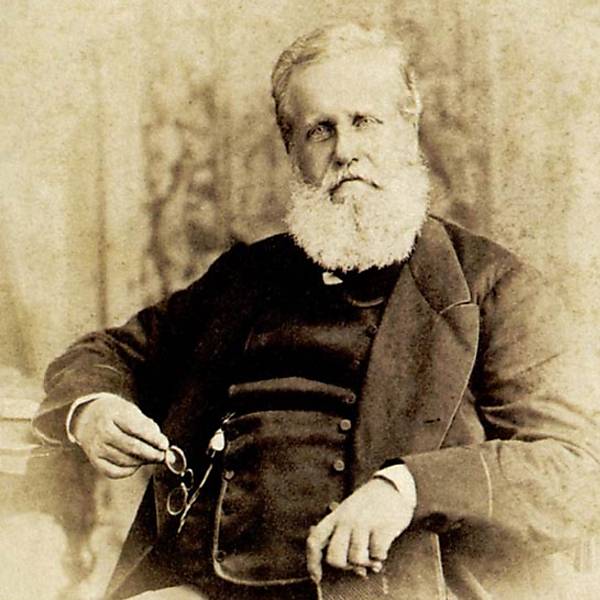

No caso em questão aqui, a decidir se o Império foi o maravilhoso reinado de dom Pedro 2º, o magnânimo, ou o horror do latifúndio escravista. Por essa perspectiva de uma história compreensiva, portanto, é que gostaria de discutir certas premissas das narrativas historiográficas ideológicas brasileiras.

Como estudioso do século 19 e do começo do século 20, confesso meu espanto pela tendência de sempre examinar o Império e a República como se estivéssemos em um eterno plebiscito entre os dois regimes. No que diz respeito especificamente ao período monárquico, as incompreensões são tão numerosas quanto os elogios desnecessários.

Há uma série de fenômenos atribuídos à monarquia que, vistos de perto, nada tem a ver especificamente com essa forma de governo. O atual saudosismo conservador pelo Brasil Império é um deles.

Os conservadores americanos idealizam o período dos pais fundadores da República, ao passo que os argentinos e chilenos idealizam suas repúblicas oligárquicas da virada do século. Não houvesse monarquia aqui, os conservadores brasileiros idealizariam algum período republicano.

A referida tendência a opor o Império à República passa a ilusão de regimes estanques. Não faz sentido, porque não houve uma monarquia, mas várias: absoluta sob João 6º, representativa sob Pedro 1º, parlamentarista sob Pedro 2º. Monarquia que foi conservadora em sua primeira metade e progressista na segunda.

Esquecemos frequentemente que também houve várias repúblicas no Brasil: ditatoriais sob Deodoro/Floriano, o Estado Novo e o regime militar; oligárquica na República Velha; e democratizantes ou democráticas, como as de 1946 e 1988.

O regime de governo, em si mesmo, pelo simples fato de ter coroa ou faixa presidencial, não diz nada de específico sobre seu conteúdo. Arábia Saudita, Tailândia e Grã-Bretanha são monarquias. França, Paraguai e Síria são repúblicas. O que isso diz sobre questões como liberdade e igualdade? Nada.

A essência supostamente conservadora atribuída ao Império nesse plebiscito também é discutível. Houve liberais (Rui Barbosa e Joaquim Nabuco) e socialistas (Barata Ribeiro e Lima Barreto), para quem as últimas décadas do período monárquico foram mais progressistas que a Primeira República.

Por outro lado, vários republicanos conservadores (como Carlos Peixoto) e positivistas (como Carlos Maximiliano) recriminaram o Império por ter sido liberal demais, permissivo demais em matéria de liberdade de imprensa e de costumes políticos.

O maior dos reacionários brasileiros, Jackson de Figueiredo, era na década de 1920 um ultramontano republicano, condenando a defunta monarquia brasileira por seu excesso de liberalismo. Qual desses impérios foi o “verdadeiro”? Provavelmente os dois, o conservador e o liberal, que existiram em épocas diferentes. O único que não existiu foi o império reacionário, justamente este que, ironicamente, anda nos corações da direita radical.

Nesse plebiscito eterno, esquece-se frequentemente que, para os moderados ou centristas do século 19, as diferenças entre os dois regimes eram muito menores que hoje se imagina. O grande modelo político de civilização era a monarquia britânica e, por isso, eles viam monarquias constitucionais como espécies de repúblicas coroadas.

Na América hispânica, vários países se tornaram repúblicas por falta de opção, por não terem um príncipe à mão. Os mexicanos tentaram duas vezes o regime monárquico, e vários argentinos e chilenos também cogitaram a solução, não porque tivessem um fetiche por cetros e mantos, mas porque, no meio da guerra civil, achavam que um monarca teria mais condições de criar uma ordem nacional estável do que um presidente.

Modernas teorias do desenvolvimento ou mudança política destacam a dificuldade de proporcionar uma ordem poliárquica quando não há regras prévias sobre os limites do conflito entre competidores pelo poder, que só podem ser conferidas pelo sentimento prévio de pertencimento a uma mesma comunidade. Em outras palavras, o imperativo de integração precede aquele de participação e de redistribuição.

Como o crescimento econômico depende da estabilidade, o Brasil cresceu pouco durante a primeira metade do século 19. Empobrecida e destroçada pelas guerras civis, toda a região da América Latina cresceu pouco até 1860/1870, época em que os capitais estrangeiros começaram a fluir. Nada a ver, mais uma vez, com o regime de governo.

O primeiro meio século do Estado brasileiro, sob as vestes da monarquia, não é negativo quando considerado pela obra deixada em matéria de integração. Argentina, Colômbia e México, por exemplo, só conseguiram organizar seus Estados nacionais depois da década de 1870. Como república, só o Chile conseguiu estabilizar o Estado nacional tão cedo quanto o Brasil (1835-1840).

Todavia, confirmando a relatividade das formas de governo, os chilenos, para consegui-lo, organizaram uma república “monárquica”, com severas restrições à imprensa e à participação, ao passo que os brasileiros organizaram uma monarquia “republicana”, com uma liberdade que, apesar de muito inefetiva e restrita aos grupos dominantes, ainda era a menos cerceada do subcontinente. Para reconhecer esse aspecto positivo do regime monárquico, não é preciso ser monarquista. Pode-se, perfeitamente, ser republicano, como é o caso aqui.

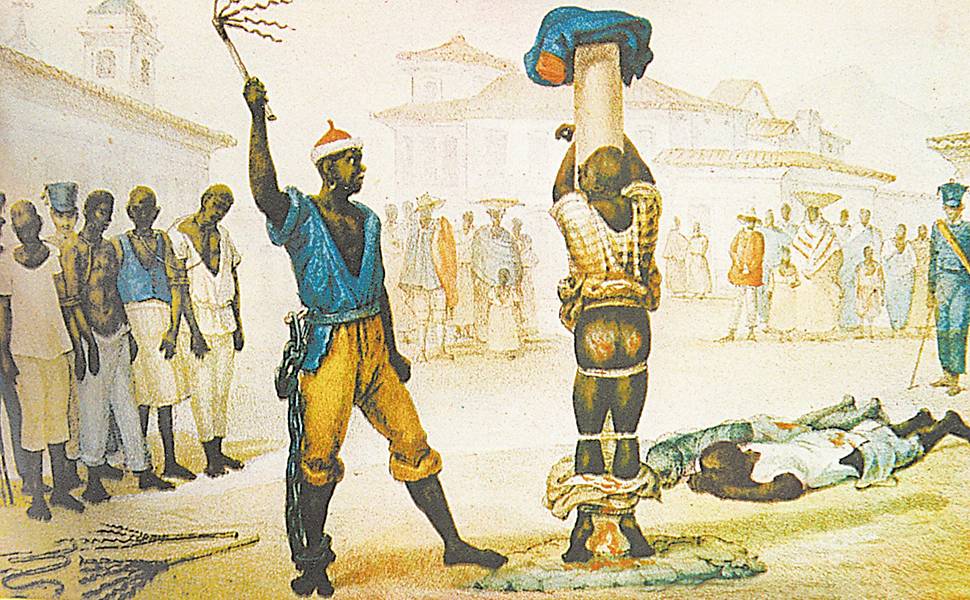

Quanto à escravidão, sua associação à monarquia também não é simples. Sua extinção foi lenta e gradual em todas as sociedades onde estava arraigada. Na república dos EUA, a escravidão durou ainda quase um século depois da independência —só terminou abruptamente por conta de uma guerra civil (1865). Não fosse a guerra, teria durado muito mais.

Nas repúblicas hispânicas, em que a escravidão estava menos entranhada, a onda abolicionista só ocorreu na segunda metade do século: Equador (1851), Colômbia (1851), Argentina (1853), Venezuela (1854) e Peru (1855). Em nenhum país independente do continente a escravidão estava tão difundida como no Brasil.

Caso a monarquia não houvesse vingado por aqui, as diversas repúblicas surgidas em seu lugar teriam certamente preservado o regime escravista por mais tempo que todas as repúblicas vizinhas referidas, ao menos nas regiões brasileiras de maior dinamismo econômico, como o Sudeste. O que tornou insuportável o escravismo no mundo não foi a multiplicação de repúblicas, mas a associação definitiva entre democracia e civilização.

Ainda assim, os descendentes dos escravizados ainda teriam um longo caminho para terem reconhecidos e efetivados seus direitos. Com sua filosofia política embebida de darwinismo social, a Primeira República não se saiu melhor nessa matéria, nem as repúblicas posteriores.

Para concluir, tendo em vista a incontornável natureza ideológica da vida democrática, não é uma aberração que cada grupo político invente narrativas históricas, tendentes a legitimar sua visão de mundo, e que elas sejam contestadas por seus adversários. A invenção de versões e genealogias faz parte da luta política.

Sob esse aspecto, se deve compreender a fantasia reacionária da maior parte dos monarquistas atuais, com sua salada de referências díspares, que põe lado a lado Bonifácio, Nabuco, Mises, João Paulo 2º e Olavo de Carvalho. Para isso, contudo, é preciso resistir à tentação em sinal invertido: ter como verdadeira a associação reacionária com o Império.

O bicentenário da Independência vem aí, e seria uma pena desperdiçar a efeméride, limitando-se somente a relançar a gasta narrativa, à direita e à esquerda, que condena o Império a ser o pai do Estado Novo e o avô do regime militar. Ou, agora, o bisavô do governo Bolsonaro.

A história pode ser mais que um fútil exercício de política retrospectiva, no qual o estudioso retroprojeta as próprias preferências ideológicas sobre cadáveres e faz, de um cemitério, o campo de batalha de suas causas presentes.