Confundindo biografia com filmografia, críticos de Polanski misturam repulsa instintiva com justiça básica

Acabo de assistir a “O Oficial e o Espião”, o mais recente filme de Roman Polanski —que estreia no Brasil no dia 12 de março. É bom? É ruim?

Essas perguntas, para o espírito do tempo, não fazem mais sentido. O filme, repito, é de Roman Polanski. O diretor que estuprou uma menor nos Estados Unidos em 1978.

Após acordo judicial, a acusação baixou a fasquia para relações sexuais com menor. Mas Polanski não esperou pela sentença. Fugiu para a Europa e nunca mais regressou aos Estados Unidos para cumprir a sua pena.

Para piorar as coisas, uma fotógrafa francesa também acusou recentemente o diretor de a ter violado. Em 1975. Polanski nega tal fato, mas a presunção de inocência é hoje artigo raro nas democracias midiáticas.

É com esse historial que se entende a polêmica com “O Oficial e o Espião”. Quando o filme foi indicado a vários prêmios César (o Oscar do cinema francês), a direção da academia não aguentou o clamor dos críticos e se demitiu.

Mas o melhor, ou o pior, ainda estava por vir: Polanski venceu o César de melhor diretor. Várias atrizes presentes na cerimônia abandonaram a sala em protesto. Tal como afirmou o ministro da Cultura francês, em frase que resume bem a polêmica, os delitos de um artista não são compensados pelos méritos da sua arte.

Boa frase. Verdadeira, também. Mas, se o ministro me permite, quem disse o contrário?

Eu, não. Juridicamente falando, Polanski deve ser julgado pela Justiça americana; caso seja condenado, deve cumprir pena, como qualquer criminoso. E a acusação recente de estupro deve ser investigada; caso o diretor seja culpado, deve pagar pelo crime.

O ponto não é jurídico. É artístico. Se os delitos de um artista não são compensados pelos méritos da sua arte, então os méritos da sua arte não podem ser descompensados pelos delitos de um artista.

Negar essa simples asserção —no fundo, negar a autonomia da arte por causa da conduta imoral ou ilegal do homem que a produz— implicaria repudiar uma parte substancial da história da cultura.

Caravaggio foi um homicida. Cellini foi pior: um serial killer. Wagner era antissemita. Tal como Pound ou Céline. D. W. Griffith era racista. Eric Gill era pedófilo. Vamos jogar na fogueira os quadros, as músicas, os livros, os filmes ou as esculturas de todos eles? Ou devemos distinguir universos morais distintos?

A resposta a essas questões encontra-se, ironicamente, em “O Oficial e o Espião”. O filme, que é a melhor colheita de Polanski desde 2010 (“O Escritor Fantasma”), reconstitui o caso Dreyfus, que dividiu a França na última década do século 19.

Conto rápido: Alfred Dreyfus, capitão do Exército francês, foi acusado de passar informações militares para a Alemanha. Acusação grave: a França tinha sido derrotada pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana, em 1871, o que significava que Dreyfus espiava para o grande inimigo da República.

Julgado em tribunal militar, foi condenado a cumprir prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, em 1894. Pelo menos, até Marie-Georges Picquart assumir o cargo de chefe da inteligência militar, em 1896, e descobrir que o verdadeiro “crime” de Dreyfus era ser judeu. As provas que o condenaram tinham sido forjadas —ou erroneamente interpretadas.

Dreyfus só seria completamente exonerado e reintegrado ao Exército em 1906. Mas o filme de Polanski, um prodígio de reconstituição histórica e elegância formal, não se concentra em Dreyfus.

O seu objeto principal é Picquart, que batalhou pela inocência do capitão e enfrentou o antissemitismo institucional da Terceira República apesar de também ser um antissemita.

É o próprio Picquart quem o confessa a Dreyfus, anos antes da condenação, quando era seu professor na academia militar. O jovem Dreyfus acusa Picquart de não ser justo nas notas porque não gosta de judeus.

O professor responde: sim, não gosta de judeus; mas jamais confundiria as suas inclinações pessoais com os seus deveres.

No fundo, Picquart é essa ave rara: alguém que sabe distinguir duas esferas morais distintas, algo que os acusadores de Polanski não conseguem.

É por isso que o título do filme (“J’Accuse”, no original, que significa “eu acuso”) não é apenas uma homenagem ao artigo com o mesmo nome que Émile Zola publicou em 1898, no jornal L’Aurore, defendendo Dreyfus e acusando o governo e o Exército de conduta ignóbil.

É também uma acusação de Polanski a todos aqueles que, confundindo biografia com filmografia, misturam suas repulsas instintivas com questões de justiça básica.

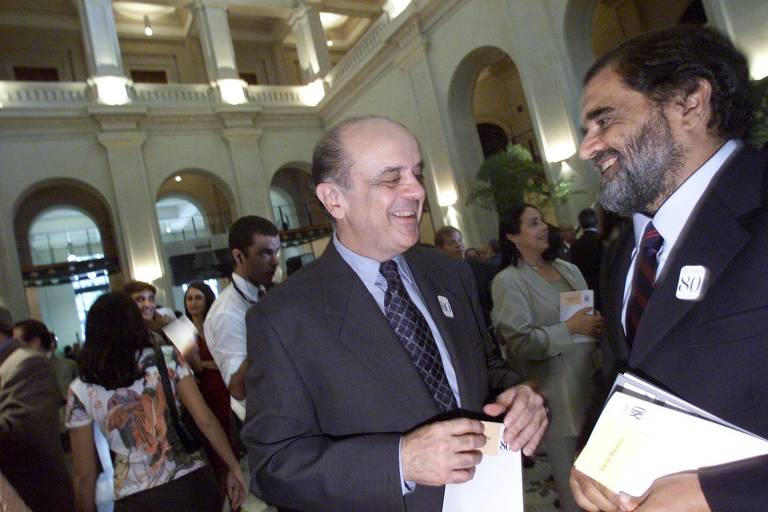

![Debate 'Os Desafios do Plano Real 3 Anos Depois", no auditório da Folha, em 1997. Da esq. para dir.: Gesner Oliveira, Celso Pinto [mediador], Mailson da Nóbrega e Aloizio Mercadante](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2020/02/24/15825764445e54333cdaff8_1582576444_3x2_md.jpg)

![Debate 'Os Desafios do Plano Real 3 Anos Depois", no auditório da Folha, em 1997. Da esq. para dir.: Gesner Oliveira, Celso Pinto [mediador], Mailson da Nóbrega e Aloizio Mercadante](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2020/02/24/15825764465e54333eebc81_1582576446_3x2_md.jpg)